ボジョレー・ヌーボーのキャッチコピーは毎年発表されており、楽しみにされている方も多いです。私も毎年ボジョレー・ヌーボーを楽しみにしている一人として、以下の疑問や興味を持つ方に向けて記事を書いています。

ボジョレー・ヌーボーとは何か、歴代一覧の傾向や不作の年は?、日本での楽しみ方、2025年のキャッチコピー予想や順位、ボジョレー・ヌーボーの魅力、ボジョレー地区の格付けと基礎を知りたい。また、ボジョレー・ヌーボーの解禁日はなぜ11月なのか、ボジョレー・ヌーボーを一番早く飲める国はどこなのか、ボジョレー・ヌーボーには白ワインはないの?といった疑問までを、わかりやすく解説します。

- 日本ソムリエ協会認定の現役ソムリエ

- 現役バーテンダーでもあるお酒のプロ

- 家飲みでいかにワインをおいしく楽しむか探求中

- 夫婦そろってソムリエなので、記事情報の正確さには自信あり

最後に、私がプロとして「これは飲んでみてほしい!」とおすすめするボジョレー・ヌーボー3本もご紹介しますので、飲んでみたいと思った方はぜひ試してほしいです。

- ボジョレー・ヌーボーの基礎と解禁日の理由を理解

- 歴代キャッチコピーの傾向と順位の見方を把握

- 家飲み向けの選び方とおすすめ3本を確認

- 2025年のキャッチコピー予想

\迷ったらこのヌーボー1択/

ボジョレー・ヌーボーのキャッチコピーより先に知るべき基礎知識

- ボジョレー・ヌーボーとは?

- ボジョレー・ヌーボーと一般的な赤ワインの違い

- ボジョレー・ヌーボーの解禁日はなぜ11月なのか?

- ボジョレー・ヌーボーが一番早く飲める国はどこ?

- ボジョレー・ヌーボーには白ワインはないの?

- ボジョレー地区の格付けを知る

ボジョレー・ヌーボーとは?

ワイン初心者でも親しみやすいとされるボジョレー・ヌーボーは、フランス・ブルゴーニュ地方の南、ボジョレー地区でその年に収穫したブドウからつくられる新酒です。品種は黒ブドウのガメイが基本で、同地区のAOC(原産地呼称制度)に則って造られます。

一般的な赤ワインが収穫後に長い熟成期間を経てから出荷されるのに対し、ヌーボーは収穫から数週間という短いスケジュールでボトリングまで進むのが大きな特徴です。造りのスピード感は、家飲みで気軽に楽しめる軽快さや、瑞々しい果実香に直結します。

香りや味わいのスタイルを支える要素として、ガメイの果皮と果汁の扱い方、そしてワインを発酵させるタンク内の環境があります。ボジョレーの造りでは、砕かずに房のままタンクに入れるアプローチが広く用いられ、果皮から色素や香り成分を丁寧に引き出しつつ、強い渋み(タンニン)を抑えることができます。

そのため、いちごやラズベリー、すみれを思わせるアロマが前面に出やすく、酸は爽やか、口当たりはなめらかという印象を受けやすいでしょう。香りが開きやすい温度帯はやや低めで、家庭では冷蔵庫の野菜室で軽く冷やしてから楽しむ方法が扱いやすいとされています。

筆者

筆者家飲みの視点では「食卓との合わせやすさ」も重要です。

ボジョレー・ヌーボーは、油脂の多い肉料理だけでなく、和食の甘辛い味付けやチーズ、ハム、惣菜とも合わせやすいレンジの広さが持ち味です。濃厚で重厚な赤よりも、日常の食卓にスッと馴染むバランスで、乾杯から食中、締めの軽い一皿まで流れを崩しにくいのが強みといえます。

ワインの“難しさ”を感じやすい初心者でも、香りのわかりやすさと口当たりの柔らかさがハードルを下げてくれます。

ボジョレー・ヌーボーと一般的な赤ワインの違い

同じ赤ワインでも、ボジョレー・ヌーボーと一般的な赤では「つくり手が目指すもの」から造りの手順、飲み頃、合わせたい料理まで、設計思想が大きく異なります。ヌーボーは収穫年の恵みを「いち早く、みずみずしく楽しむ新酒」ということだけでも覚えておきましょう。

一方で一般的な赤は、ブドウ・樽熟成・瓶内熟成などを経て立体的な香味と質感を引き出すことが中心です。まずは主要な違いを一覧で整理し、家飲みでの選び分けのコツにつなげていきましょう。

| 項目 | ボジョレー・ヌーボー | 一般的な赤ワイン |

|---|---|---|

| 法的な位置づけ | フランス・ブルゴーニュ南部のボジョレー地域でその年に収穫したブドウのみを使う新酒(AOCはBeaujolais / Beaujolais-Villages、赤またはロゼ) | 産地や生産者ごとの規定に準拠(AOC/DOC/AVAなど)。新酒に限定されず、熟成設計も多様 |

| 使用品種 | ガメイが中心(地域の原則) | 地域により多様(例:ピノ・ノワール、メルロ、カベルネ・ソーヴィニヨンなど) |

| 醸造の主流 | 短期仕上げと果実味の明確化を狙う造り(下段メモ参照) | 果皮浸漬や樽熟成などで骨格・複雑さ・テクスチャーを構築 |

| 出荷までの期間 | 収穫から数週間~数か月以内、毎年11月第3木曜に解禁 | 数か月~数年。リリース設計は産地・スタイルごとに異なる |

| 香り・味わいの傾向 | いちごやさくらんぼ、すみれなどの華やかさ。軽やかでジューシー、渋みは控えめ | 熟した果実、スパイス、樽由来のバニラやロースト香など。コクやタンニンの厚み |

| 色調 | 鮮やかなルビー、紫のニュアンス | 産地と熟成で多様。ルビー~ガーネットまで幅広い |

| アルコール度数の目安 | 中程度(ブドウの年次により変動) | 軽め~高めまでレンジが広い |

| 飲み頃 | 解禁直後から早期消費が前提(新鮮さが魅力) | リリース直後~長期熟成型までさまざま |

| サーブ温度 | やや冷やして12~14℃前後が目安 | 軽めは14~16℃、重厚タイプは16~18℃のことが多い |

| 料理との相性 | サラダ、シャルキュトリ、和風の甘辛、軽い肉料理など幅広く合わせやすい | ワインのボディに合わせ、濃厚なソースや熟成チーズ、赤身肉なども視野に |

| 家飲み適性 | 温度管理が容易で汎用性が高い。カジュアルな食卓に | スタイルごとに温度・グラス・料理の調整が必要な場合がある |

| 価格帯の傾向 | イベント性と物流の影響で価格幅あり。入手しやすいレンジも多い | 日常価格から高級レンジまで非常に幅広い |

| ラベルで見るポイント | 「Nouveau / Primeur」の表記、AOC(Beaujolais / Villages)、生産者名 | 産地・品種・ヴィンテージ・生産者・サブリージョン/畑名・熟成表記など |

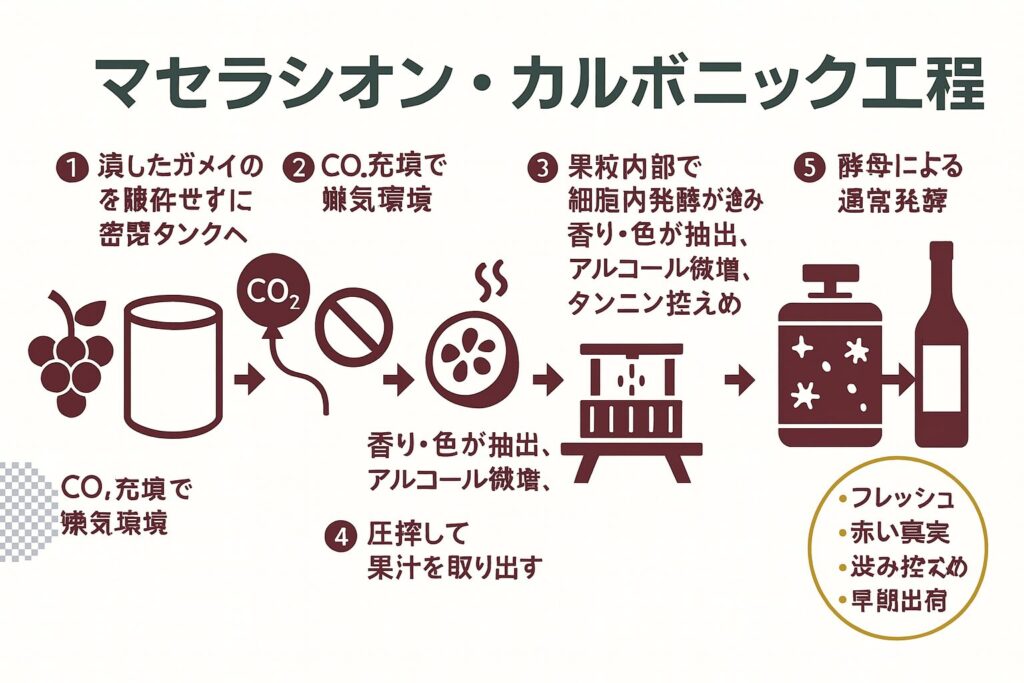

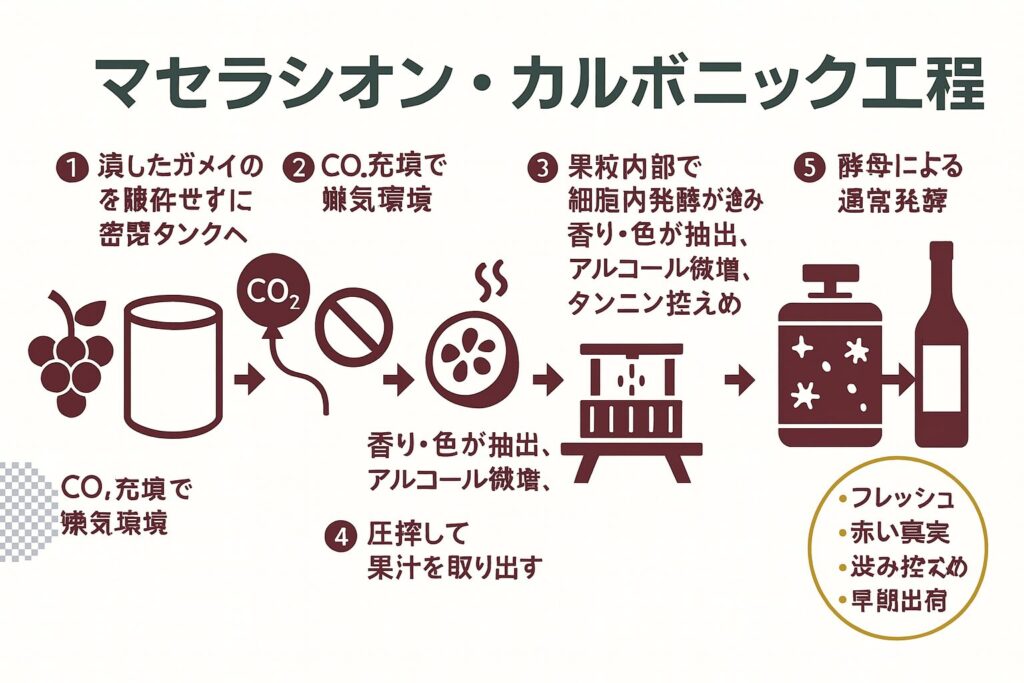

ボジョレー・ヌーボーの醸造方法「マセラシオン・カルボニック」

ぶどうをつぶさず房ごとタンクに入れ、二酸化炭素で満たして静かに変化を促す方法です。粒の中で自然に香り成分が引き出され、短期間でもいちごやさくらんぼのようなフルーティーな香りと、なめらかな口当たりにまとまりやすくなります。タンニン(渋み)が穏やかなので、冷やしても味が固くなりにくいのが家庭向きの利点です(参照:Beaujolais Wine Board 公式サイト)。

ヌーボーはその年のガメイの素直な魅力を楽しむための設計で、軽快さ・香りの華やかさ・飲みやすさが主役です。たとえば休日のブランチや気取らない夕食、ホームパーティーのウェルカムワイン、家飲みなど、食卓の入り口で活躍します。

反対に一般的な赤は、産地・品種・造りによって多層的な味わいを作り込み、時間の経過で香りやテクスチャーが変化していく「ストーリー」を楽しむお酒。合わせる料理の味わい(脂、香辛料、火入れ)やソースの強さに寄り添って選ぶと、相乗効果が生まれます。

家飲みでボジョレー・ヌーボーを飲むなら、まずは「ヌーボー(Nouveau)表記」「AOC(Beaujolais / Beaujolais-Villages)」「生産者名」を確認。温度は12~14℃を目安に軽く冷やし、口のすぼまった中容量のグラスで香りをすくい上げると、果実味がいっそうクリアに感じられます。

ヌーボーは基本的に早めに飲む前提で設計されています。キッチンや直射日光の当たる場所は避け、冷暗所で保管しましょう。例外的に、造り手や年によって短期の熟成で魅力が出るものもありますが、購入時はショップの説明や生産者情報を確認するのがおすすめです。

また、ボジョレー地域には「10のクリュ」と呼ばれる村名格付けの上位区画があり、同じガメイでもより骨格と奥行きのあるワインづくりが可能です。ヌーボーでガメイの果実感に親しんだら、日を改めてクリュの赤(モルゴン、ムーラン・ナ・ヴァン、フルーリーなど)を味わうと、品種とテロワールの広がりが掴みやすくなります。

ボジョレー・ヌーボーの解禁日はなぜ11月なのか?

ボジョレー・ヌーボーの解禁日は必ず毎年11月の第3木曜日。この統一ルールは、出荷時期の早出し競争による品質低下を防ぎ、物流・販売の公平性を保つために導入されたと言われています。歴史的には11月15日が基準とされた時期もありましたが、土日と重なった際に流通の停滞が生じる懸念から、現在の形に改められた経緯が知られています。

ワインは食品であり、保管・輸送の温度変化やボトルの扱いで品質が揺らぎます。統一された解禁日は、こうしたリスクを抑えて世界同時に近いタイミングで楽しめるように整えられた“舞台装置”でもあります。

カレンダー上の実務も重要です。国や地域によって祝日・週末の扱い、業務時間、流通の拠点が異なります。解禁直後に確実に商品が並ぶよう、ワインの積み替え・税関・国内配送などを含むサプライチェーン全体で、無理のないスケジュールを設計する必要があります。

解禁日の統一は、世界各市場が“足並みを揃えて販売準備を完了させやすくする働きを持ち、消費者にとっても「今年のボジョレー・ヌーボー」を買い求めやすいメリットがあります。家飲み派の準備としては、解禁週の木曜深夜〜週末に届くように通販の到着日をセットし、冷蔵庫のスペースを確保しておくとスムーズです。

味わいという観点でも、解禁日は役割を果たします。新酒は瓶詰後しばらく香りが落ち着いていきます。解禁日のルールに沿うことで、過度に若すぎる段階で流通に乗る事態が抑制され、市場に出る時点の飲み頃が揃いやすいという効果が期待できます。もちろん生産者や年の個性で差はありますが、消費者が“ハズレを引きにくい”ように工夫された制度と捉えると、選びやすさにもつながるでしょう。

解禁日の0時を過ぎてから開栓し、12〜14℃程度に冷やすと果実感と軽やかさがバランスよく感じられます。到着後すぐに楽しむ場合は、短時間のアイスバス(氷水)も有効です。

ボジョレー・ヌーボーが一番早く飲める国はどこ?

実際に流通量がある市場では、アジア・オセアニア(日本・ニュージーランド・オーストラリアなど)が最速グループです。

日本はフランス(11月の第3木曜0時=現地時間)より約8時間進んでいるため、カレンダー上は早いタイミングで解禁を迎えます。なお、世界最東端のタイムゾーン(例:キリバスの一部)など理論上さらに早い地域はありますが、ワインの流通や販売網の観点では、実購買の最速はアジア・オセアニア圏が中心と考えるのが現実的です。

ポイントは「時差」と「販売実務」です。解禁の基準はフランスの制度に由来しますが、世界各国では各国の現地時刻で11月の第3木曜0時に販売解禁と運用されるのが一般的です。したがって、日付の進んでいる東側の国々から順に飲めるようになり、欧州は中間、南北アメリカは最後に解禁を迎える流れになります。つまり“世界同時”ではなく、世界順次の解禁です。

時差の目安(11月・フランス標準時を基準)

フランスが0時のとき、主な地域の相対的な進み方・遅れ方の目安です(年によりサマータイムの有無で前後します)。

| 地域 | フランスとの時差の目安 | 解禁の体感 |

|---|---|---|

| 日本(UTC+9) | 約+8時間 | 早いグループ(深夜イベントもあり) |

| ニュージーランド(夏時間UTC+13) | 約+12時間 | 最速級(実務上は流通次第) |

| オーストラリア東部(夏時間UTC+11) | 約+10時間 | 早いグループ |

| 欧州中部(UTC+1) | ±0 | 基準となる時間帯 |

| 米国東部(UTC-5) | 約-6時間 | 遅れて解禁 |

| 米国西部(UTC-8) | 約-9時間 | さらに遅れて解禁 |

ただし、「最も早く飲める」という体験は、単に時差だけでは決まりません。実際にグラスに注げる最短時刻は、各国の流通事情・小売の営業時間・酒類販売の法令・オンライン出荷タイミングに左右されます。

たとえば、解禁直後の深夜販売イベントを行う小売もあれば、法令やオペレーション上、翌朝の開店時に店頭解禁とするケースもあります。オンライン購入では、解禁当日の午前中着指定が可能なショップを選ぶと、最速に近い体験につながります。

家飲みで“最速”に近づく準備チェック

- 前日までに注文し、解禁日の午前中着(時間指定)可のショップを選ぶ

- 深夜0時販売の実店舗イベントが近所にあるか事前に確認する

- グラスと保冷の準備を済ませ、冷蔵庫の野菜室で12〜14℃目安に調整

- チーズや惣菜など軽いおつまみを用意し、解禁直後に合わせられるようにする

温度は“冷やし過ぎない”ことが大切です。軽く冷やすと果実の輪郭がはっきりし、渋みも穏やかに感じられますが、冷え過ぎると香りが閉じます。注いだ直後は泡や香りが揺れやすいため、グラスで1〜2分落ち着かせると香りのまとまりが良くなる場合があります。こうした小さな工夫で、フレッシュな果実味を家飲みでも気持ちよく楽しめます。

国・地域・店舗によって運用は異なります。深夜販売や早朝受け取りの可否は最新情報を必ず確認し、未成年者飲酒防止や近隣への配慮などのルールも守りましょう。

ボジョレー・ヌーボーには白ワインはないの?

結論から言うと、ボジョレーには白ワイン自体(ボジョレー・ブラン)は存在しますが、ヌーボーとして公式に解禁される対象は赤とロゼです。ここで押さえたいのは、ヌーボー(新酒)という“発売様式”の対象範囲と、ボジョレーという“産地名”の使われ方の違いです。

産地としてのボジョレー地区は、赤・ロゼ・白(主にシャルドネ)を産みますが、解禁日のカウントダウンとともに市場に並ぶいわゆるヌーボーは、赤およびロゼのみが国際的に認知されたスタイルとして取り扱われています。

なぜ白のヌーボーが一般流通しないのかという疑問には、歴史と市場の両面の事情が絡みます。もともと解禁の文化は、ガメイ種の果実感を気軽に分かち合う年中行事として広がり、赤を中心とした軽快なスタイルが伝統として根づきました。

白の新酒が全く造られていないわけではありませんが、世界規模でのプロモーションや物流が集中する“解禁イベント”は、赤・ロゼにフォーカスする構造が現在も続いています。結果として、消費者が店舗で目にするラインアップは赤・ロゼが中心となり、白の新酒は地域限定や生産者限定で細く流通するに留まるケースが多いのが実情です。

家飲みの視点では、ラベルの表記を丁寧に読み解くことが最短の近道です。Nouveau(またはPrimeur)の語、品名にBeaujolaisまたはBeaujolais-Villagesの記載、さらに色の明示(red/rosé)をセットで確認しましょう。白のボトルには“Blanc”の表示があり、ヌーボーに該当しないものが一般的です。

もし「白のヌーボー」をうたう商品を見かけた場合は、法令上のカテゴリー名なのか、造り手の任意表現(新酒の意図)なのかを、裏ラベルやインポーターの解説で確認してから選ぶと混乱を避けられます。

店頭のポップやECの商品名だけで判断せず、裏ラベルのAOC表記・色表示・Nouveau/Primeur表記を必ず確認しましょう。紛らわしい表現により期待と中身がズレると、温度管理や料理合わせの計画も狂ってしまいます。

白を含むボジョレー全体のスタイル差にも触れておくと、赤・ロゼはガメイ由来の赤い果実の香り、軽やかな酸、穏やかな渋みが軸です。一方、白(多くはシャルドネ)は柑橘や白い花、ミネラルのニュアンスが主体で、提供温度もやや低め(10〜12℃目安)が扱いやすい傾向です。

家飲みでは、赤・ロゼのヌーボーは前菜からメインまで広い守備範囲を持ちますが、白は魚介やサラダ、フレッシュチーズに寄り添わせると持ち味が行きます。いずれも「軽く冷やす」をキーワードに、冷やし過ぎで香りを閉じさせないよう少しずつ温度を上げながらグラス内の表情を楽しむのが、失敗しにくいアプローチです。

Nouveau/Primeur・色表示・AOC(Beaujolais/Beaujolais-Villages)。この三点が揃っていれば、家飲みで想定したスタイルとのズレが起こりにくくなります。

ボジョレー地区の格付けを知る

ボジョレーの格付けは、品質の“階層”というより、地理的な範囲と個性の段階と理解すると選びやすくなります。大きく三層で構成され、最も広域のBeaujolais、次に北部寄りの村を含むBeaujolais-Villages、そして最上位として10のクリュが位置します。

産地の広がりが狭まるほど、土壌・標高・斜面方位といったテロワール(風土)の特徴が輪郭を帯び、ワインのスタイルにも明確な個性が宿りやすくなります。家飲みでは、この三層を“使い分け”として捉えると、卓上での満足度が一段上がります。

広域のBeaujolaisは、果実味が素直で軽快、価格も手に取りやすいことが多く、初めての一本や大人数の食卓に向きます。Beaujolais-Villagesは、北部の村々由来の凝縮感や骨格が加わり、食事合わせの自由度が広がります。

たとえば、甘辛いタレの焼き鳥や照り焼きのようなコクのある味付けとも釣り合いが取りやすく、“もう一品”を誘う万能選手として頼れます。

10のクリュ(サンタムール、ジュリエナ、シェナ、ムーラン・ナ・ヴァン、フルーリー、シルーブル、モルゴン、レニエ、ブルイィ、コート・ド・ブルイィ)は、ミクロな地勢と土壌の違いが味わいに顕著に反映されます。

たとえば、花の香りが魅力的と語られることの多いフルーリー、黒系果実と構造感で知られることの多いモルゴン、力強さの代名詞として語られるムーラン・ナ・ヴァンなど、同じガメイでもキャラクターが明瞭です。クリュの多くはヌーボーではなく、数年の熟成で旨みが伸びるスタイルが目立つため、家飲みでも“今日飲む一本”と“ヌーボー”を分ける楽しみ方ができます。

三層の使い分け(家飲みアレンジ)

| 層 | 特徴イメージ | 家飲みの狙いどころ |

|---|---|---|

| Beaujolais | 軽快・フルーティー | 初めての一本、前菜からライトミール |

| Beaujolais-Villages | 果実の芯と骨格 | タレ系・揚げ物、醤油ベースの家庭料理 |

| 10のクリュ | テロワールの個性と深み | じっくり味わう日、比較テイスティング |

格付けは優劣の印ではありません。食卓のメニュー、飲むシーン、予算、保存スペースなどと相談し、層ごとの長所を活かすのが満足度の近道です。とくにボジョレー・ヌーボー(Beaujolais/Beaujolais-Villagesの新酒)は、到着から間を置かずに楽しめる“即戦力”として頼りになります。

一方、クリュは季節の煮込みやロースト、きのこ料理などに合わせて、温度を一段上げて香りを引き出すと良い表情を見せます。ラベルの情報(AOC、アルコール度数、インポーターの保管推奨)を読み込み、家庭の冷蔵庫やワインクーラーで再現できる範囲に落とし込むことが、家飲み上達の第一歩です。

まずはBeaujolais → Villages → クリュの順に階段を上るイメージで体験を広げると、予算を抑えながら「自分の好きなボジョレー像」に早くたどり着けます。

ボジョレー・ヌーボーのキャッチコピーの歴代一覧と2025年予想

- 歴代一覧とおすすめヴィンテージの順位

- 個人的な「2025年」のキャッチフレーズ予想|更新ルールも解説

- 日本での楽しみ方と不作の年を知る

- プロがおすすめ!これは飲んでほしいボジョレー・ヌーボー3本

- 迷ったらこの1本!コスパ重視の「ジョルジュ・デュブッフ ボジョレー・ヌーボー」

- まとめ|ボジョレー・ヌーボーの魅力とキャッチコピー

歴代一覧とおすすめヴィンテージの順位

毎年話題になるボジョレー・ヌーヴォーのキャッチコピーには、二つの系統があります。ひとつは、ブドウの成熟度や酸とのバランス、収穫・出来映えを要約した公式の評価文(フランス食品振興会=SOPEXA発表)。もうひとつは、インポーターや小売各社が店頭・広告で使う販売向けのキャッチコピーです。前者は比較に耐える指標として有用、後者は注目を集める表現が多く、年の「話題性」を測る物差しとして役立ちます。

誰が決めているの?仕組みの解説

- ボジョレー委員会がその年のブドウ・ワインの品質を評価

- 評価をもとにフランス食品振興会(SOPEXA)が公式コピーを発表(解禁日前後)

- 日本の輸入会社・販売元(例:サントリー、エノテカなど)が自社向けのコピーを別途作成する場合あり

- 結果として、同一年に複数のコピーが併存することがある

【公式】SOPEXAの歴代キャッチコピー(2000〜)

| 年 | 公式キャッチコピー |

|---|---|

| 2000 | 出来は上々で申し分の無い仕上がり |

| 2001 | ここ10年で最高 |

| 2002 | 色付きが良く、しっかりとしたボディ |

| 2003 | 並外れて素晴らしい年 |

| 2004 | 生産者の実力が表れる年 |

| 2005 | 59年や64年、76年のように偉大な年の一つ |

| 2006 | とてもうまくいった年 |

| 2007 | 果実味が豊かでエレガント |

| 2008 | フルーツ、フルーツ、フルーツ |

| 2009 | 数量は少なく、完璧な品質。桁外れに素晴らしい年 |

| 2010 | 果実味豊かで、滑らかでバランスの取れた |

| 2011 | 3年連続で、偉大な品質となった |

| 2012 | 心地よく、偉大な繊細さと複雑味のある香りを持ち合わせた |

| 2013 | 繊細でしっかりとした骨格。美しく複雑なアロマ |

| 2014 | エレガントで味わい深く、とてもバランスがよい |

| 2015 | 記憶に残る素晴らしい出来栄え |

| 2016 | エレガントで、魅惑的なワイン |

| 2017 | 豊満で朗らか、絹のようにしなやか。しかもフレッシュで輝かしい |

| 2018 | 2017年、2015年、2009年と並び、珠玉のヴィンテージとして歴史に刻まれるでしょう |

| 2019 | 有望だが、生産者のテクニックが重要な年 |

| 2020 | 非常にバランスが取れた爽やかさのある仕上がり |

| 2021 | 挑戦の末たどり着いた、納得のヌーヴォー |

| 2022 | 太陽に恵まれたヴィンテージ 果実味とストラクチュアの完璧なバランス |

| 2023 | 不明 |

| 2024 | 不明 |

【日本の販売業者】歴代キャッチコピー

| 年 | 日本の販売向けコピー |

|---|---|

| 2000 | 今世紀最後の新酒ワインは色鮮やか、甘みがある味 |

| 2001 | ここ10年で最もいい出来栄え |

| 2002 | 過去10年で最高と言われた01年を上回る出来栄えで1995年以来の出来 |

| 2003 | 110年ぶりの当たり年 |

| 2004 | 香りが強く中々の出来栄え |

| 2005 | タフな03年とはまた違い、本来の軽さを備え、これぞ『ザ・ヌーボー』 |

| 2006 | 今も語り継がれる76年や05年に近い出来 |

| 2007 | 柔らかく果実味豊かで上質な味わい |

| 2008 | 豊かな果実味と程よい酸味が調和した味 |

| 2009 | 過去最高と言われた05年に匹敵する50年に一度の出来 |

| 2010 | 2009年と同等の出来 |

| 2011 | 100年に1度の出来とされた03年を超す21世紀最高の出来栄え |

| 2012 | 偉大な繊細さと複雑な香りを持ち合わせ、心地よく、よく熟すことができて健全 |

| 2013 | 豊かな香りと、凝縮感のあるフルーティな味わい |

| 2014 | ラズベリーを思わせる華やかな香りが溢れる、果実味豊かな味わい |

| 2015 | 完熟したチェリーを思わせる「果実味あふれる、まろやかヌーヴォー」 |

| 2016 | 採れたての赤いベリー系の果実が口の中で弾けるようなヌーヴォー |

| 2017 | 完熟したベリー系の香りがあふれる、風味よくまろやかな味わい |

| 2018 | フレッシュないちごと完熟したブルーベリーをバスケットに詰めたような魅力的な香りで、丸みを帯びたなめらかな味わい |

| 2019 | いちごやラズベリーなどの赤い果実のピュアなフレッシュさの中に、丸みを帯びたエレガントな味わい |

| 2020 | ブラックチェリーのような完熟した黒い果実の香りとともに、心地良い余韻が残る、非常に芳醇な味わい |

| 2021 | 採れたてのいちごやチェリーに、そのままかじりついたような味わい |

| 2022 | 果肉たっぷりの赤いベリーやいちごの甘酸っぱいジャムを口いっぱいに含んだような味わい |

| 2023 | まるで摘みたての赤い果実をそのまま口にほおばったような味わい |

| 2024 | 果実がダンス!ジュワっとジューシーな味わい |

出典:企画の種

コピーの強さは「話題性」を示す目安であり、味の保証ではありません。実際の風味は生産者・畑・醸造方針・輸送条件で大きく変わります。家飲みでは、ラベルのAOC(Beaujolais/Beaujolais-Villages)や造り手情報、正規輸入・温度管理(リーファー等)の有無も確認しましょう。

販売目的のキャッチコピーから読み解くおすすめビンテージ順位(家飲み計画向け)

下表は、公開されている表現の強度を手がかりにした目安です。ボトルごとの差や生産者の設計により体験は変わるため、ラベル情報の確認と温度・グラスの調整を前提にご活用ください。

| 順位 | ヴィンテージ | キャッチコピー(要約) |

|---|---|---|

| 1 | 2015 | 今世紀で最高の出来など強い賛辞 |

| 2 | 2011 | 100年に1度を超す勢いの表現 |

| 3 | 2014 | 当たり年2009年に肩を並べる |

| 4 | 2005/2009/2010 | 数十年に一度・前年同等など |

| 7 | 2006 | 良い出来の継続を示す表現 |

| 8 | 2003 | 100年に1度クラスの強表現 |

| 9 | 2002 | 過去10年最高を上回るとの記述 |

| 10 | 2001 | ここ10年で最高とする表現 |

強いコピーは魅力的ですが、「味わい=宣伝文」と直結させないのが賢い選び方です。家飲みの満足度は、造り手・保管・温度・相性の四点で大きく左右されます。届いたら状態を見て、12〜14℃の範囲で小刻みに温度を調整し、香りの開き具合を確かめましょう。

個人的な「2025年」のキャッチフレーズ予想|更新ルールも解説

今年(2025年)のボジョレー・ヌーボー公式キャッチコピーはまだ発表前ですが、各ワインメディアや生産者団体の報告からは、果実の成熟度と酸のバランスが優れた年との情報が多く見られます。

夏季の天候が安定し、ブドウの糖度と酸が理想的な状態で収穫されたとされるため、ワインの仕上がりはフルーティーさと軽快さを両立したスタイルになる可能性が高いと予想されます。近年は気候変動の影響で収穫時期が早まる傾向があり、2025年も例外ではないと報告されており、結果的にフレッシュさが際立つヴィンテージになりやすいと解説されています。

日本版キャッチコピーは、毎年マーケティング的なインパクトを重視して作られる傾向があります。2025年は、「赤い果実の華やかさ」「爽やかな飲み口」「今年も家飲みにぴったり」といったフレーズが予想されます。過去のコピーから推測すると、今年も消費者の購買意欲を刺激するポジティブな表現が採用されると考えられます。

では、私が予想する今年のボジョレー・ヌーボーのキャッチコピーはこれです!

SOPEXA公式:「熟した果実の豊かさと澄んだ酸が響き合う、調和のヴィンテージ」

販売業者発表:「赤い果実がぷちっと弾ける、ジューシーで心はずむ一杯」

最新の公式コピーは、ボジョレーワイン委員会の公式サイトで毎年解禁日直前に発表されます(参照:ボジョレーワイン委員会公式サイト)。この記事も発表後に更新し、最新情報を反映します。

家飲み派としては、発表後にコピーと合わせてテイスティングコメントや輸入元の推奨温度をチェックし、最適な飲み頃を逃さないように計画を立てておくと良いでしょう。ECサイトでの予約購入も増えているため、入荷情報や数量限定品のリリースタイミングを事前に把握しておくことが安心です。

日本での楽しみ方と不作の年を知る

日本は時差の関係で世界的にも早くボジョレー・ヌーボーを楽しめる国のひとつとされ、解禁日にはイベントやフェアが多数開催されます。スーパーや百貨店、オンラインショップでも幅広い価格帯で入手可能で、家飲み文化との相性が非常に良いといえます。国内輸入業者は解禁日に合わせて温度管理された状態で輸送する体制を整えており、品質面でも安心感があります。

一方で、不作とされる年でも必ずしも味わいが大きく劣るわけではなく、公式発表ではポジティブな側面が強調される傾向にあります。例えば、2021年は降雨の影響で収穫量が減ったものの「香り高くエレガントなスタイル」と発表され、消費者に過度な不安を与えない配慮が見られました。家飲みでは、不作年こそ生産者やAOC、格付けを意識して選ぶことで、品質の良い一本に出会いやすくなります。

ポイント:不作年は生産量が限られるため、早めの購入が推奨されます。信頼できる生産者やインポーターを選び、ラベル情報をよく確認することが満足度アップのコツです。

また、解禁日に合わせて飲む以外にも、週末や特別な日にゆっくり楽しむのもおすすめです。冷蔵庫で適切に保管すれば、数日後でもフレッシュさを保ちやすいため、仕事終わりのリラックスタイムに合わせる楽しみ方も広がります。

プロがおすすめ!これは飲んでほしいボジョレー・ヌーボー3本

家飲み向けに入手しやすく、プロ目線で高く評価するボジョレー・ヌーボーを3本厳選しました。ぜひ、購入する際の参考にしてみてください。

1. ジョルジュ・デュブッフ ボジョレー・ヌーボー

世界的に有名な造り手で、果実味が主体の親しみやすいスタイルです。ワイン初心者におすすめの一本としても知られており、家飲みの最初の一歩にぴったりです(参照:Georges Duboeuf 公式サイト)。

2. ルイ・ジャド ボジョレー・ヴィラージュ・ヌーヴォー

北部の村名エリアで育ったブドウを使用しており、果実の凝縮感と骨格があり、食事との相性が良いワインです。和食やチーズ、煮込み料理にも合わせやすいと紹介されています(参照:Louis Jadot 公式解説)。

3. ジョセフ・ドルーアン ボジョレー・ヌーボー

赤い果実のフレッシュさと軽快な飲み口が魅力で、やや冷やして飲むとさらに美味しさが際立ちます。家飲みでも楽しみやすく、ギフトにも適しています(参照:Joseph Drouhin 公式サイト)。

保管は冷暗所、提供温度は12〜14℃が推奨されています。冷蔵庫で冷やす場合は、飲む30分前に取り出して少し温度を上げると、香りがより豊かに広がります。

迷ったらこの1本!コスパ重視の「ジョルジュ・デュブッフ ボジョレー・ヌーボー」

どれにするか迷ったのなら、「ジョルジュ・デュブッフ ボジョレー・ヌーボー」に決まりです。手に入りやすく価格も現実的。赤い果実のフレッシュ感がはっきりしていて、家飲みで「ヌーヴォーらしさ」を満喫できるおいしい1本です。

- 入手性:量販店・ECともに流通が安定

- 味わい:いちごやチェリーの香り、渋み控えめで飲みやすい

- コスパ:同価格帯で安定した満足感を得やすい

- 家飲み適性:惣菜やチーズと合わせやすく準備が簡単

おいしく飲むコツ:冷蔵庫の野菜室で1〜2時間冷やし、12〜14℃を目安に。小ぶりの赤ワイングラスで、注いで1〜2分置くと香りが整います。

合わせやすい料理:唐揚げ、照り焼き、ピザ、カマンベールなど

間違いなく最短で手に入れる方法は公式オンラインショップや大手ECです。「ジョルジュ・デュブッフ ボジョレー・ヌーボー」と検索し、クール便と最短配送を選択。解禁日当日〜翌日の午前着指定にするとベストです。

当日と週末の飲み比べをするのなら、他銘柄と2本購入でヌーボーの違いを楽しめます。もう1本も買うなら、「骨格重視」のルイ・ジャド(ヴィラージュ)、「香りの繊細さ」ならジョセフ・ドルーアン。どちらか、自分の好みで選んでみましょう。

迷ったら、まずはジョルジュ・デュブッフで“ヌーヴォーらしさ”を楽しんでください。

\コスパ◎のヌーボーはこちら/

まとめ|ボジョレー・ヌーボーの魅力とキャッチコピー

- ボジョレー・ヌーボーはフランスのボジョレー地区の新酒を指す

- 主要品種はガメイでマセラシオン・カルボニック製法が特徴

- 解禁日は毎年11月第3木曜日で世界同時解禁される

- 日本は時差で世界でも早く楽しめる国とされている

- 赤とロゼのみがヌーボーの対象で白は含まれない

- 格付けはBeaujolais、Villages、10のクリュで構成される

- キャッチコピーは公式と日本版で表現が異なる

- 歴代一覧は話題性の強さを知る目安として活用できる

- 不作年でも生産者を選べば品質の高いワインが楽しめる

- 2025年のキャッチコピーは発表後に確認して更新する

- 購入時はラベルのAOCとNouveau表記を必ず確認する

- 提供温度は12〜14℃が推奨され冷やしすぎに注意する

- 家飲みは軽食やチーズと合わせると楽しみが広がる

- おすすめ3本を試して自分の好みを見つけると良い

- キャッチコピーをきっかけにワインの奥深さに触れられる

ボジョレー・ヌーボーの魅力は、単に新酒を飲むイベントではなく、季節を感じながら世界と同時に楽しめるライブ感にあります。キャッチコピーは、その年の出来を一言で表現する役割を果たし、消費者にわかりやすい目安を与えてくれます。日本では、メディアや百貨店のプロモーションも相まって、解禁日に合わせて飲む文化が強く根付いており、家庭での家飲みにも自然に取り入れやすいのが特徴です。

近年はオンライン購入や予約も一般的になり、解禁日の深夜に届くセットや、グラス付きのギフトボックスなども登場しています。これらは初心者にも選びやすく、家飲みを特別な時間に変えるアイテムとして人気です。さらに、SNSで解禁日当日の乾杯の様子をシェアする人も増えており、ひとつの“季節イベント”として定着してきました。

まとめると、ボジョレー ヌーボー キャッチ コピーは、単なる宣伝文句ではなく、ヴィンテージの個性や市場の期待感を映す“鏡”のような存在です。家飲み派は、このキャッチコピーを上手に読み解きながらボジョレー・ヌーボーを飲むことで、年に一度のイベントを感じつつその年のワインに期待を寄せながら楽しんでほしいと思います。

この記事が、読者の皆さんの家飲みライフをより豊かにし、ボジョレー・ヌーボーを楽しむきっかけになれば幸いです。

\迷ったらこのヌーボー1択/