ナチュラルワインは用語や基準が分かりにくく、飲み頃も難しいため購入する選択肢にない方は多いです。本記事では基礎をわかりやすく整理し、自然派・ナチュール・オーガニック・ビオ・酸化防止剤無添加それぞれのワインの違いを徹底解説します。ラベルの見方や認証マーク、失敗しにくい選び方と保存のコツもまとめます。

- 日本ソムリエ協会認定の現役ソムリエ

- 現役バーテンダーでもあるお酒のプロ

- 家飲みでいかにワインをおいしく楽しむか探求中

- 独自に評価基準を設定しプロ目線でワインを評価

カルディ、成城石井、やまや、紀ノ国屋、大手スーパー、百貨店、専門店などナチュラルワイン 買える店を比較し、実店舗よりネット通販が安くて探しやすい理由と注意点も紹介します。読めば、今日から自分の好みに合う一本を自信をもって選べます。

- ナチュラル・自然派・ナチュール・オーガニック・ビオの違い

- ラベルと認証マークの読み方と失敗しない選び方

- ナチュラルワイン 買える店の比較と使い分け

- ネット通販が安い理由と注意点と保存のコツ

- ナチュラルワインとは?買える店を探す前の基礎知識

\プロおすすめ!基本セットはこちら/

ナチュラルワインとは?買える店を探す前に知っておくべき基礎知識

- ナチュラルワインとは化学肥料や化学薬品を使っていないワイン

- ナチュラルワインと他のワインの違い

- ナチュラルワインに使われるブドウの栽培方法

- ナチュラルワインの醸造方法

- 最小限の介入

- ナチュラルワインの味わいと特徴

- ナチュラルワインの選び方

- ラベルと店頭でのチェックポイント

- 失敗を避ける選び方のコツ

ナチュラルワインとは化学肥料や化学薬品を使っていないワイン

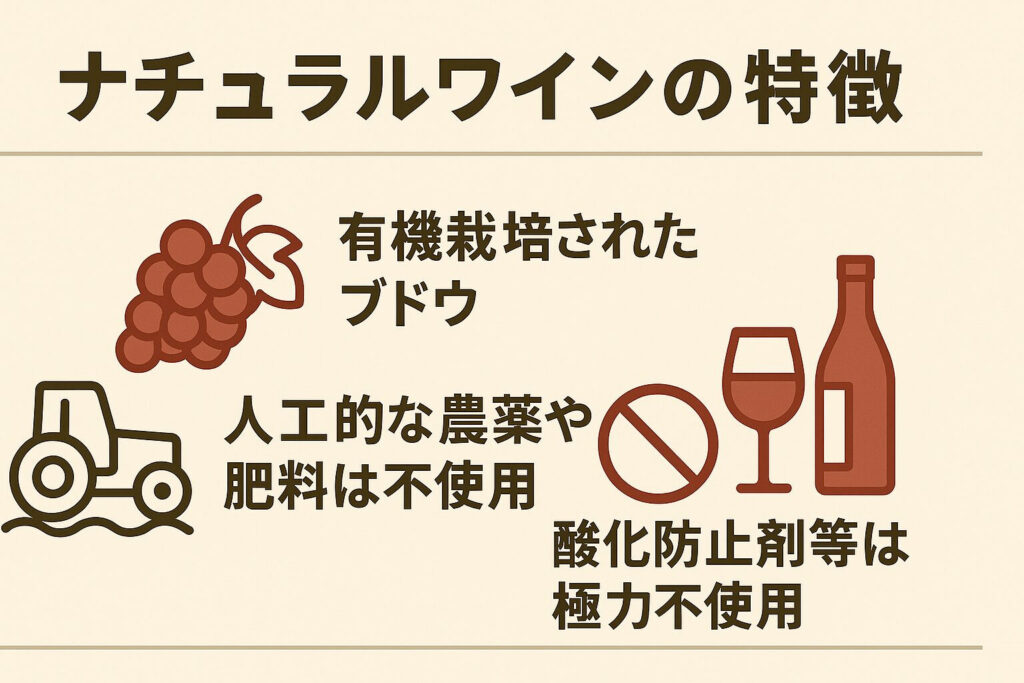

ナチュラルワインは、化学肥料や農薬を使わずに栽培したブドウを使います。ナチュラルワインの醸造過程でも、人工的な添加物の使用は可能な限り避けます。ナチュラルワインに明確な定義や基準はありません。環境への配慮や持続可能性を重視した製法は、多くの人に支持されています。

要するにナチュラルワインは、ブドウの栽培から醸造に至るまで、人工的な介入を極力排除したワインを指します。有機栽培(オーガニック)されたブドウを使い、醸造時も添加物(とくに亜硫酸塩)をほぼ使わないのが特徴です。

ナチュラルワインと他のワインの違い

ナチュラルワインと他のワインの違いを、以下の項目に分けて解説します。

- 自然派ワインとナチュラルワインの違い

- オーガニックワインとの違い

- ビオワインとの違い

- ナチュールワインとナチュラルワインの違い

- 酸化防止剤無添加ワインとの違い

自然派ワインとナチュラルワインの違い

自然派ワインとナチュラルワインは、実務上ほぼ同義で使われることが多い呼び方です。どちらも畑から醸造までの工程で人為的な介入をできるだけ抑え、ブドウと土地の個性を尊重する姿勢を指します。

具体的には、化学合成農薬や化学肥料、除草剤に過度に依存しない栽培、天然酵母による自然発酵、清澄や濾過の最小化、酸化防止剤の無添加または低添加といった方針が中核にあります。結果として、軽い濁りや澱が残ることがあり、ヴィンテージやボトルごとの表情の違いが楽しめるのが特徴です。

用語の整理と概念の幅

自然派やナチュラルといった言葉には、国際的に統一された法的定義があるわけではありません。畑の取り組みを第三者が審査するオーガニック認証は比較的明確ですが、ナチュラルという概念は醸造面の介入度まで含めて語られる分、範囲に幅が生まれます。ヨーロッパの有機認証ロゴやABマーク、Ecocertの表記は畑の方針を見極める目安になりますが、無認証でも自然に根ざした造りを徹底する生産者は数多く存在します。したがって、言葉だけで判断せず、栽培と醸造の実態を合わせて確認する視点が欠かせません。

栽培面での違い

自然寄りの造りでは、土壌や生態系の健全性を高める手入れが重視されます。化学合成肥料に頼らず、有機物の循環や被覆作物の活用、機械や手作業による除草などを組み合わせるのが一般的です。こうした管理は収量や作業負荷の面で挑戦が伴いますが、果実の凝縮感や香味の透明感につながりやすいと考えられています。

醸造面での違い

天然酵母での自発的な発酵は、多様な香味成分を生みやすい一方で管理難易度が上がります。清澄や濾過を抑えると質感に厚みが残り、香りの立ち上がり方にも個性が出ます。酸化防止剤はゼロから極少量まで幅があり、無添加にこだわる造り手もいれば、品質安定のために瓶詰時のみ少量を用いる造り手もいます。いずれの方針でも、添加の目的やタイミングが明確に語られているかが信頼の判断材料になります。

オーガニックワインとの違い

オーガニックワインは有機栽培されたブドウを使用しますが、醸造過程での添加物の使用を許容します。ナチュラルワインは栽培から醸造までの全工程で、人工的な添加物をできる限り使用しないのが特徴です。オーガニックワインには明確な認証制度がありますが、ナチュラルワインには認証制度はありません。

オーガニックワインでは亜硫酸塩の使用が認められますが、ナチュラルワインではできるだけ避けます。ナチュラルワインは、オーガニックワインより自然で個性的な風味が特徴です。オーガニックワインの方がナチュラルワインよりも、品質は比較的安定しています。ナチュラルワインは自然酵母のみを使用します。

ビオワインとの違い

ビオワインとナチュラルワインの主な違いは、醸造過程での添加物の使用にあります。ビオワインとナチュラルワインの違いは以下のとおりです。

| 比較項目 | ビオワイン(オーガニックワイン) | ナチュラルワイン |

| ブドウ栽培 | 有機栽培(化学肥料・農薬不使用) | 有機栽培(より厳格な自然農法) |

| 醸造時の添加物 | 一定量の使用を許容 | 原則不使用/最小限に抑える |

| 亜硫酸塩(SO2)の使用 | 一定量の使用を許容 | 原則不使用/ごく少量のみ許容 |

| 法的定義・認証 | 認証制度あり | 統一された法的定義・認証なし |

| 品質の安定性 | 比較的安定している | 生産者やボトルにより変動が大きい |

| 味わいの特徴 | 一般的なワインに近い味わい | 個性的で独特な風味 |

筆者

筆者オーガニックワインもビオワインも基本的には同じですが、国による呼び方の違いがあります。

オーガニックワイン:英語圏(アメリカ・オーストラリアなど)で一般的な呼び名

ビオワイン:フランス語の「vin biologique(ヴァン・ビオロジック)」からきた言葉

ナチュールワインとナチュラルワインの違い

ナチュールはフランス語、ナチュラルワインは英語の呼び方で、実質的に同じ概念を指します。どちらも、畑では化学合成農薬や化学肥料、除草剤への依存を抑え、醸造では天然酵母を主体に人為的な介入を最小限にする姿勢が根にあります。酸化防止剤の扱いは造り手により幅があり、無添加から極少量の添加までポリシーが分かれます。表記の違いにとらわれず、栽培と醸造の具体を確認して選ぶ姿勢が肝心です。

呼称の違いより中身で見るべき理由

ナチュールかナチュラルかという語の違いだけでは、品質や味わいの方向性は判断できません。生産者の哲学、畑の手入れ、発酵容器や清澄・濾過の有無、SO2の添加タイミングと総量など、実態に踏み込むと理解が深まります。イベントや協会ごとに基準の厳しさは異なり、低SO2の上限を定める枠組みから完全無添加を掲げるものまで幅があります。したがって、同じ売り場にナチュールとナチュラルの表記が並んでいても、読むべきはラベルや説明文の中身です。

酸化防止剤無添加ワインとの違い

酸化防止剤無添加ワインは亜硫酸塩を添加しませんが、他の添加物を使う場合はあります。ナチュラルワインはすべての添加物を使用しないのが特徴です。酸化防止剤無添加ワインに栽培方法の制限はありませんが、ナチュラルワインは基本的に有機栽培で、厳格な製造基準を持ちます。

酸化防止剤無添加ワインは、早めに飲む必要があります。ナチュラルワインは、酸化防止剤無添加ワインよりも保存期間が短くなる点に注意してください。ナチュラルワインの方が個性的で変化に富んだ味わいを持ち、濁りや沈殿物も多い傾向があります。

ナチュラルワインに使われるブドウの栽培方法

ナチュラルワインに使われるブドウの栽培方法は、以下のとおりです。

- ビオロジック農法

- ビオディナミ農法

ビオロジック農法

ビオロジック農法では、化学肥料や農薬を使用せず、土壌の生態系を重視します。輪作や混植で土地の力を維持したり、天敵や生物多様性を利用して病害虫対策を行ったりするのも、ビオロジック農法の特徴です。ビオロジック農法では、有機肥料や堆肥を使用し、手作業での草取りや剪定を重視します。

ビオロジック農法では、自然の雨水に頼り、水やりを必要最低限に抑えることで、ブドウの樹勢や果実の質を高めます。ビオロジック農法では収穫量よりも品質を優先するため、環境への負荷を最小限に抑えた方法でのブドウ栽培が可能です。

ビオロジック農法で育てられたブドウは、土地の個性や自然の力を反映した、味わい豊かなワインの原料となります。

ビオディナミ農法

ビオディナミ農法では、月の満ち欠けや惑星の動きにもとづいてブドウ栽培を行うのが特徴です。ビオディナミ農法はルドルフ・シュタイナーの哲学にもとづいており、有機農法よりも厳格な基準を設けています。ビオディナミ農法の特徴は以下のとおりです。

- 特殊な調合剤(プレパラート)の使用

- 土壌や植物の健康の総合的な管理

- 化学肥料や農薬の不使用

- エネルギー循環の重視

- コンポストの使用

ビオディナミ農法では、動物や植物の相互作用を活用し、霊的・精神的な側面や、天体の影響も考慮します。ビオディナミ農法で栽培されたブドウから作られるワインは、テロワールの個性を強く反映し、独特の味わいを持ちます。

ナチュラルワインの醸造方法

ナチュラルワインの醸造方法のポイントは、以下のとおりです。

- 自然酵母の使用

- 最小限の介入

自然酵母の使用

ナチュラルワインの醸造では、ブドウの果皮や畑に自然に存在する酵母を活用します。ブドウに人工的な培養酵母を使わないことで、ワインに画一的でない複雑な味わいや個性的な香りが生まれます。地域性や畑の個性がワインにより色濃く反映されるのも、ナチュラルワインの特徴です。

ナチュラルワインに自然酵母を使うと、発酵の過程がゆっくりになり、不安定になりやすい傾向があります。自然酵母は環境条件に左右されやすいため、年ごとに味わいが大きく異なるのも特徴です。

ナチュラルワインへの自然酵母の使用は、発酵の制御が難しく、失敗のリスクも高くなるため、醸造家の高い技術が求められます。

最小限の介入

ナチュラルワインの醸造では、人の手を極力加えず、ワインの自然な個性を最大限に引き出します。ナチュラルワインの醸造過程で採用されている方法は、以下のとおりです。

- 人工的な添加物を使用しない

- 野生酵母のみを使用する

- 温度管理を最小限に抑える

- 濾過や清澄化を最小限に留める

- 補糖や補酸を行わない

上記のアプローチには高い技術と細やかな管理が求められ、適切な管理を怠ると、品質にばらつきが出る可能性があります。

ナチュラルワインの味わいと特徴

ナチュラルワインの味わいと特徴を、以下の項目に分けて解説します。

- 味の傾向

- 色や香りの特徴

- よくある誤解

味の傾向

ナチュラルワインの味わいは、フルーティーで生き生きとしており、酸味が強くタンニンは穏やかです。ナチュラルワインの特徴は、ブドウの果実本来の味わいが際立ち、複雑で個性的な風味も感じられる点です。酢のような酸味や自然な甘みを感じるナチュラルワインもあります。

醸造過程によって味が大きく変化するため、ナチュラルワインは通常のワインよりも味わいにばらつきが出やすい傾向です。バランスの取れた味わいを持つナチュラルワインも多いですが、クセの強い香りや味わいがあるワインも存在します。

色や香りの特徴

ナチュラルワインには、濁りや沈殿物が見られる場合が多く、色調は濃くオレンジがかった色合いのワインもあります。ナチュラルワインは、フルーティーな香りや野性的で複雑な香り、酵母由来の独特な香りなどが特徴です。

ナチュラルワインには、揮発性の高い香りや果実の個性が強く表れる香り、土や草、花などの自然由来の香りも感じられます。ナチュラルワインならではの香りは、醸造プロセスや、使用されるブドウ本来の特性によって生まれます。ナチュラルワインの樽由来の香りは控えめで、時間とともに香りが変化しやすいのが特徴です。

よくある誤解

ナチュラルワインには、いくつかの誤解があります。すべてのナチュラルワインが濁っているわけではなく、透明で澄んだナチュラルワインも多くあります。ナチュラルワインが必ず変な味や臭いがするといった認識も誤解です。品質の高いナチュラルワインは、通常のワインと同様においしく楽しむことが可能です。

ナチュラルワインが長期熟成に向かないといった考えも間違っており、適切に造られたワインは、長期熟成に耐えられます。ナチュラルワインは必ずしも高価ではなく、手頃な価格のワインも多く存在しています。他にも、よく聞かれる誤解は以下のとおりです。

- 酸化防止剤不使用である

- 必ず健康に良い

- すべて有機認証である

- 必ず環境に優しい

- すべて同じ味わいである

- 短期間で消費する必要がある

実際には、ナチュラルワインにもさまざまな種類や特徴があり、一概に言えない部分が多くあります。

ナチュラルワインの選び方

ナチュラルワインを選ぶ際のポイントを、以下の項目に分けて解説します。

- ラベルの見方

- 認証マークの理解

- 購入時のポイント

ラベルの見方

ナチュラルワインのラベルには、多くの情報が詰まっています。生産者名や醸造所名は、ナチュラルワインの個性や品質を知る手がかりになります。ブドウ品種は、ナチュラルワインに使用されているブドウの種類です。収穫年(ヴィンテージ)からは、ワインの熟成度合いを推測できます。

アルコール度数は、ナチュラルワインの飲みやすさの目安です。「Sans Soufre」や「No Added Sulfites」といった表記は、亜硫酸塩の無添加を意味します。「Natural Wine」や「Vin Naturel」はナチュラルワインであることを明記します。

オーガニックやビオディナミの認証マークがあれば、ナチュラルワインの栽培方法の特徴を知ることが可能です。「Unfiltered」や「Unfined」は、無濾過や無清澄化を意味します。生産地や原産地呼称は、ワインの特徴や品質を知る手がかりになります。

安心して楽しめるナチュラルワインを選ぶためには、インポーターや販売元の情報を確認して、信頼できる業者かどうか見極めましょう。

認証マークの理解

ワインボトルに付けられた認証マークは、ワインの特性や生産方法を示す指標です。ワインボトルの認証マークの意味を理解すると、自分の好みや価値観に合ったワインを選びやすくなります。認証マークの有無だけではワインの品質を判断できないため、生産者の哲学や醸造方法も考慮してください。

ヨーロッパには多くの認証機関があり、以下の独自のマークを設けています。

- オーガニック認証マーク

- ビオディナミ認証マーク

- 自然派ワイン認証マーク

1. オーガニック認証マーク(オーガニックワイン)

ユーロリーフ(Euro Leaf): EU内で生産された有機農産物に付与される公式マークで、緑色の背景に白い葉の形をしたデザインが特徴です。

AB認証(Agriculture Biologique):フランス政府が1981年に設立した有機農法の認証制度で、ユーロリーフと類似の基準を持ち、厳格な検査が毎年実施されます。

2. ビオディナミ認証マーク(ビオディナミ農法でつくられたワイン)

デメター(Demeter): 世界的に認知されたドイツのビオディナミ農法の認証マークで、オレンジ色の背景に白い「Demeter」の文字が特徴です。

ビオディヴァン(Biodyvin): フランスを中心に活動するビオディナミ農法の認証団体が発行するマークで、青色の背景に白い文字で「Biodyvin」と記載されています。

3. 自然派ワイン認証マーク(ナチュラルワイン)

ヴァン・メトード・ナチュール(Vin Méthode Nature): 2020年にフランスで導入された自然派ワインの公式認証マークで、白地に黒の文字で「Vin Méthode Nature」と記載されています。

ナチュラルワインに表示された認証マークを見る際は、信頼性と基準の厳格さも確認しましょう。ナチュラルワインに認証マークがない場合でも、生産者情報を確認してください。

購入時のポイント

ナチュラルワインを購入する際は、生産者や輸入元の信頼性を確認し、ラベルの情報を詳しく読みましょう。ナチュラルワインの購入時に、自然酵母使用や無濾過の表記、オーガニック認証や自然派ワイン協会の認証に注目してください。添加物の使用状況は、良質なナチュラルワインを買うための大事な情報源です。

ヴィンテージ(収穫年)も、高品質のナチュラルワインを選ぶための重要な要素です。ナチュラルワインは年によって味わいが大きく変わります。ナチュラルワイン専門店やソムリエのアドバイスを参考にするのも良い方法です。ナチュラルワインの試飲会や試飲イベントに参加して、味を確かめるのも有効です。

ナチュラルワインの口コミや評価も参考になりますが、最終的には自分の舌で判断することが大切になります。ナチュラルワインは一般的なワインより高価な傾向にあるので、予算に合った選択をするのがおすすめです。

ラベルと店頭でのチェックポイント

店頭やオンラインで銘柄を選ぶときは、表記の断片ではなく、複数の手がかりを束ねて総合評価することが近道になります。次の観点を順に確認すると、納得感の高い一本に出会いやすくなります。

ラベルで読み解ける情報

| ラベルの手がかり | 何を示すか | 確認すると良い視点 |

|---|---|---|

| 有機認証ロゴ(EUリーフ、AB、Ecocertなど) | 畑の管理方針の第三者確認 | 認証年、畑単位かワイナリー単位か |

| ぶどう栽培・収穫表記(手摘み、区画名など) | 畑作業と果実選別の丁寧さ | 単一区画かブレンドか、収穫時期 |

| 発酵・醸造情報(天然酵母、全房、樽/アンフォラなど) | 介入度とスタイルの指標 | 容器の種類、発酵温度管理の有無 |

| 清澄・濾過表記(無清澄、無濾過) | テクスチャーや澱の可能性 | サーブ温度と保管方法の工夫 |

| SO2表記(無添加、低添加) | 添加方針とタイミング | 瓶詰時のみか、総量の目安 |

| ロット番号・瓶詰日 | 充填タイミングと追跡性 | ロット差への配慮、保管歴 |

店頭での見極め方

棚の表示やポップには、輸入元やショップが重視するポイントが反映されがちです。説明に栽培や醸造の具体が書かれていれば、選定基準が明瞭な売り場と判断できます。

外観では、液面の高さ、コルクの状態、澱の量や浮遊物、ラベルの退色や汚れなどから保管環境の手がかりが得られます。軽い濁りや細かな澱は自然な造りでは珍しくありませんが、強い劣化臭や明らかな漏れ跡は避ける判断材料になります。

いちいちチェックするのが面倒だという方は、» ナチュラルワインがまずいのは誤解?初心者に伝えたいたった1つの選び方の記事で初心者が簡単に選べる方法を解説しています。

スタッフに聞くと効果的な質問例

- 畑の管理方針と、造り手が大事にしている栽培上のこだわりは何か

- 発酵は天然酵母中心か、容器はステンレス、樽、アンフォラのどれが主体か

- 清澄や濾過、SO2を扱う方針と、添加がある場合のタイミング

- 直近の入荷ロットと保管温度、夏場の配送方法やクール便の運用

- 想定する提供温度と、合わせやすい料理の具体例

答えが具体的で一貫していれば、品質管理や選定の姿勢に信頼が置けます。逆に、曖昧な説明しか得られない場合は、別の銘柄や売り場も検討すると良いでしょう。

オンラインで確認したい追加情報

ショップの説明文に、造り手の哲学や栽培区画、醸造ロット番号の記載があるか、撮影写真が実物のロットを反映しているか、保管と配送のポリシーが明記されているかをチェックします。レビューは嗜好の参考になりますが、評価点だけでなく香味の描写や提供温度、飲み頃に関するコメントまで読んで、自分の好みと照らし合わせるのが賢明です。

以上のポイントを順に押さえることで、ラベルの表記や売り場の情報を手掛かりに、自分の嗜好に合う一本を自信をもって選べるようになります。

失敗を避ける選び方のコツ

初めて選ぶ場面では、情報量に圧倒されがちです。次の流れを意識すると、好みに合う一本に近づきやすくなります。

スタイルを広く試して好みを掴む

最初の数本は泡、白、オレンジ、赤を偏らず少量ずつ。酸のキレ、果実の濃さ、発泡の強さなど、自分が心地よいと感じる軸を見つけます。料理と合わせる前提で選ぶと失敗が減り、白や微発泡の軽やかなタイプは日常の食事に寄り添いやすいです。

ラベルと説明で確認する要点

天然酵母の記載、無清澄や無濾過の表記、SO2の無添加や低添加の明記、有機認証ロゴの有無、発酵容器や熟成容器の種類、瓶詰時期やロット番号などを総合的に読み解きます。店頭ならスタッフに、栽培方針、発酵の管理、清澄・濾過の扱い、SO2の添加タイミング、保管温度と入荷ロットを質問すると具体像が見えます。

提供と保管の基本

白やオレンジでも冷やし過ぎると香りが閉じるため、冷蔵庫から出して数分置いてから注ぐと表情が開きやすくなります。家庭での保管は直射日光と振動を避け、温度変化の少ない場所を選びます。開栓後は数時間の範囲で香味が変わりやすいので、グラスを替えながら観察すると理解が進みます。持ち帰りや配送は季節に応じてクール便を選ぶと安心です。

ナチュラルワインが買える店とネット通販がおすすめの理由

- ナチュラルワインが買える店

- カルディコーヒーファームは買える店の代表格

- 成城石井の取り扱い傾向

- やまやでの品揃えと価格帯

- 紀ノ国屋のセレクトの特徴

- 大手スーパーでの探し方

- 百貨店での注目売り場

- 専門のワインショップの強み

- 買える店別の比較早見表

- 専門店で確認したいポイント

- 実店舗よりネット通販が安いしおすすめ

ナチュラルワインが買える店

ナチュラルワインが買える店をこれからご紹介していきます。

注意点として店舗や取り扱う規模により、商品がない場合もあるため、一度売り場に確認してから買いに行くことをおすすめします。

カルディコーヒーファームは買える店の代表格

カルディは日常の買い物の中でもコストパフォーマンスが高いナチュラルワインを選べる利便性が魅力です。輸入食品の棚と同じ導線にワインが配置されることが多く、店頭ポップで味わいの方向性や原産国、合わせたい料理のヒントが簡潔に示されています。価格は手に取りやすいレンジが中心で、オレンジワインやペティアンなど入門に向くスタイルも見つけやすく、初めての一本を選ぶハードルが下がります。自然な造りのボトルでは、有機認証マーク、無ろ過や無清澄、低亜硫酸といった表記が手掛かりになり、ラベルだけでも把握できる情報が比較的そろっています。

どんな人に向いているか

まずは気軽に試してみたい、料理と合わせやすい軽やかなワインから始めたいという方向きです。輸入食材と同時に購入できるため、家庭のメニューに合わせたワイン選びがしやすく、日ごろの食卓に寄り添う一本が見つかりやすいといえます。

棚の見方とポップの読み方

棚は産地やスタイル別にまとまっていることが多く、ポップには味わいの強弱や香りの特徴、提供温度の目安が記載されます。オレンジワインや微発泡は特集棚に集約されやすく、季節限定の企画も見逃せません。ラベルに有機認証や天然酵母の記載があるか、無ろ過や低亜硫酸の表記があるかを確認し、迷ったときはポップのフレーバー記述が自分の好みに近いかを手掛かりにします。

上手な選び方

季節の特集棚は狙い目です。スタッフおすすめの札が付いた銘柄は外しにくく、複数本割引の対象を組み合わせればコストを抑えながらスタイル違いを比較できます。気に入った一本が見つかったら、同じ生産者や同輸入元をチェックしておき次回購入の候補にすると、好みのワインを見つけやすくなります。

成城石井の取り扱い傾向

成城石井は生鮮やデリカテッセンと連動した提案が強みで、食中酒として使いやすいクリアなスタイルが見つかりやすいです。定番産地のラインナップに加え、有機認証を持つ銘柄が安定して並ぶ傾向があり、畑での取り組みがラベルで把握しやすいのが特徴です。ナチュラル寄りのワインは、ピュアな果実のおいしさと飲みやすさのバランスが取れた銘柄が中心で、価格は中価格帯を主軸に揃えられています。

売り場の特徴と選びやすさ

ワイン棚は産地別または味わいの強弱で整理され、デリやチーズの近くにペアリングを意識した提案が配置されることがあります。ラベルにABやEUリーフなどの有機認証が記載されていれば、栽培方針の目安になります。味わい表記やペアリングの案内が充実しているため、食卓のメニューに合わせた逆算型の選び方がしやすいです。

ナチュラル寄りのボトルを見つけるコツ

天然酵母、無清澄、無ろ過、低亜硫酸といったキーワードが説明文やラベルにあるかを確認します。オレンジワインや微発泡は特集コーナーに並ぶことが多く、季節展開に合わせて入れ替わるため、気になる生産者はメモしておくと次回の購入に役立ちます。店頭で迷った際は、合わせたい総菜やチーズを伝えると、具体的な提案が返ってくることもあります。

使い分けの目安

カルディが入門的で手に取りやすいセレクトに強いのに対し、成城石井は食材との提案力が際立ちます。日常使いの定番を整えたい場合は成城石井、スタイル違いを気軽に試したい場合はカルディと、目的に応じて使い分けると選択の幅が自然に広がります。

やまやでの品揃えと価格帯

やまやは大型店舗を中心にワインの在庫密度が高く、価格帯の幅広さが魅力です。ナチュラルワインは定番の人気生産者や、日常使いしやすいレンジの銘柄が軸になり、キャンペーン期には割引やポイント施策で手に取りやすくなります。まとめ買いの値引きが設定されることもあり、デイリー用をコスト効率よく揃えたいときに適しています。

売り場の歩き方と見分け方

棚は産地別・価格帯別に構成されることが多く、ナチュラル寄りのボトルはポップに栽培や醸造の情報が追記されている場合があります。ラベルでは、有機認証ロゴ、天然酵母、無清澄・無ろ過、低亜硫酸といったキーワードが手掛かりになります。人気生産者は入荷と同時に動くため、見かけたらその場で確保する判断が功を奏します。

状態確認の基本チェック

品数が豊富だからこそ、店頭で現物確認できる点は大きな利点です。液面の高さ、コルク周りの漏れ跡、ラベルの退色や汚れ、ボトル底の澱の様子をざっと見ておくと安心です。微発泡やオレンジは澱が多い場合がありますが、自然な造りの個性として想定内です。夏場はレジ待ちの時間も含め、直射日光と高温を避けて持ち帰ります。

こんな人に向いている

さまざまな銘柄と価格を広く比較したい、日常用を中心に安定して買い足したい、人気どころを押さえつつ時々限定品も狙いたい、といったニーズに合います。まずは定評ある生産者のスタンダードなラインナップから始め、気に入れば上位レンジを試す流れが無理なく選びやすい方法です。

紀ノ国屋のセレクトの特徴

紀ノ国屋は食材の質に合わせた丁寧なセレクトが持ち味で、料理との相性を基点に選びやすい売り場設計です。ナチュラルワインは数量が限られることもありますが、説明が充実しており、贈り物にも使いやすい落ち着いたラインナップが見つかります。香りの透明感やエレガンスを重視したボトルが揃いやすく、食卓をすっきり整えたいときに重宝します。

ペアリング発想で選べる売り場

デリやチーズ、惣菜の近くにワイン提案が配置されることが多く、食材から逆算して選ぶのがスムーズです。柑橘や白い花の香りが出る辛口白はサラダや魚介と好相性、タンニン穏やかな赤は和惣菜や家庭料理に合わせやすい傾向があります。オレンジや微発泡の軽快なスタイルは前菜からメインまで通しで使いやすい選択肢です。

ナチュラル寄りのボトルを拾うコツ

ラベルに有機認証ロゴ(EUリーフやABなど)、天然酵母、無清澄・無ろ過、低亜硫酸の表記があるかを確認します。説明カードに栽培や醸造の具体が書かれているほど、選定の意図が明確な売り場と読み取れます。数量限定の入荷は季節で入れ替わるため、気になる生産者や輸入元はメモしておくと次回の比較に役立ちます。

ギフトに向く理由

落ち着いた味筋のセレクト、清潔感のあるボトルデザインが多く、贈答の場面でも汎用性が高いのが利点です。温度管理や持ち帰りの配慮を尋ねれば、適切な対応案が得られることが多く、状態面の不安を減らせます。食材とワインをセットで提案できる点も贈りやすさにつながります。

大手スーパーでの探し方

大手スーパーは店舗規模や方針によってナチュラルワインの取り扱いが大きく異なります。扱いがある店舗では、ワイン売り場の有機コーナー、産直・自然派特集棚、季節の企画エンドにまとまっていることが多く、棚札やポップが手掛かりになります。品揃えは限定的な反面、日常価格で購入できる手軽さが強みです。

売り場探索のショートカット

最初に有機コーナーを確認し、次に新入荷や特集のエンド棚をチェックします。棚札に有機認証の記載があれば候補に入れ、ラベルの天然酵母、無清澄・無ろ過、低亜硫酸といった表記を探します。迷ったときは、産地とスタイル(泡・白・オレンジ・赤)を先に決め、価格レンジを絞って比較すると選びやすくなります。

期待値の置き方と使い分け

豊富な品揃えのワインコーナーがあるスーパーほど詳細な説明は得やすい場合が多いため、まずは日常使いの一本を確保する場所として位置づけると満足度が安定します。好みの方向性が見えてきたら、より深い情報を求めてワイン専門店や百貨店を補完的に活用し、気に入った銘柄のリピートは価格面で有利なスーパーで、という併用が現実的です。

百貨店での注目売り場

百貨店のワイン売り場は、複数の輸入元やセレクトショップが同じフロアに集まりやすく、産地の幅と価格帯のレンジが一度に比較できるのが魅力です。限定入荷やバックビンテージ、百貨店限定ラベルの取り扱いもあり、希少ボトルを正規流通で入手できる可能性が高まります。

週末や季節に合わせて開催される試飲イベントや特集フェアでは、スタッフの解説を聞きながらスタイルの違いをその場で確認でき、初めての方でも方向性を掴みやすくなります。価格帯は中〜高になりますが、品質管理やアフターサポート、提案力を含めた総合価値で考えると満足度の高い選択肢になりやすいです。

フロア攻略の基本動線

まず常設コーナーで定番の産地別棚を俯瞰し、続いてポップアップや特集台、冷蔵ショーケースの順にチェックすると効率的です。冷蔵区画には微発泡やオレンジ、低SO2の繊細なスタイルがまとまることが多く、鮮度と管理体制の目安になります。限定コーナーではロットや瓶詰時期が明記されているかも確認すると、より精度高く比較できます。

イベントの活用で深く選ぶ

期間限定のフェアでは輸入元や生産者本人が来場するケースがあり、栽培や醸造の具体を直接学べます。短時間でも数スタイルを横並びで試せるため、果実味、酸、テクスチャーの違いが理解しやすく、家での再現性も高まります。生産者来店の回は人気が集中しやすいため、開店直後の時間帯を狙うと落ち着いて比較できます。

価格と在庫の特徴

百貨店は標準価格帯が目安になりやすい一方、イベント限定のプロモーションやセット企画でお得に購入できる場合があります。バックビンテージは数量が限られるため、見かけた際はその場で検討できるよう、あらかじめ予算と狙いのスタイルを決めておくと迷いが減ります。

専門のワインショップの強み

専門店はラインナップの偏りがはっきりしており、造り手の背景や区画、発酵容器、清澄・ろ過の有無、SO2の方針まで踏み込んだ解説を受けられます。ナチュラルワインに特化した店舗では、低介入の基準やスタイル別の棚作りが行き届いており、自分の好みに沿って短時間で比較できるのが利点です。味わいの方向性を伝えれば、酸のキレや果実味の厚み、発泡の強さ、樽感のニュアンスなどを基準に、候補を絞り込んでもらえます。

管理体制とアフターケア

温度管理されたセラー、夏場のクール便必須運用、破損やブショネ時の迅速な対応など、運用の細部に専門店の信頼が現れます。ワインは生鮮品の側面もあるため、管理の厳密さが品質に直結します。開栓後の扱い方や提供温度のレクチャーまで用意されている店舗は、家飲みでの再現度が高く、結果として満足度が安定します。

買える店別の比較早見表

ナチュラルワインが買える店別に特徴をまとめました。比較しやすいように、ネット通販も参考にしてみてください。

| 購入先 | 価格傾向 | 品揃え | 相談のしやすさ | 状態確認 | 配送・持ち帰り |

|---|---|---|---|---|---|

| 専門店 | 中〜やや高 | 厳選 | 高い | 店頭で確認しやすい | 手持ち中心 |

| 百貨店 | 中〜高 | 産地広め | 標準 | 店頭で確認しやすい | 手持ち中心 |

| カルディ | 中 | 手軽 | 標準 | 店頭で確認可能 | 手持ち |

| 成城石井 | 中 | 定番強め | 標準 | 店頭で確認可能 | 手持ち |

| やまや | 中〜やや安 | 定番中心 | 標準 | 店頭で確認可能 | 手持ち |

| 大手スーパー | 安〜中 | 限定的 | 低〜標準 | 店頭で確認可能 | 手持ち |

| ネット通販 | 安〜高の幅 | 非常に広い | 低 | 受け取りまで不明 | 玄関受け取り |

表の活用ポイント

価格の安さだけでなく、相談のしやすさや状態確認の可否を含めて総合評価する視点が必要です。初めは専門店や百貨店で方向性を掴み、次に通販で在庫と価格を横断比較する流れは合理的です。日常使いなら大手スーパーややまや、気軽に試したい場合はカルディ、贈答や特別な一本は専門店や百貨店という使い分けがしやすくなります。

専門店で確認したいポイント

専門店を長く頼れるパートナーにするには、運用面まで把握しておくことが大切です。下の早見表をご覧いただき、自分に合った買い方ができる販売店を探すのも大切なワイン探しといえます。

| 確認項目 | 見るポイント | 納得の目安 |

|---|---|---|

| 保管温度 | 店内セラーの温度帯、陳列棚の照明・熱源 | 12〜16度のセラー管理、直射と高温の回避 |

| 在庫回転 | 補充頻度、売り切れサイクル、ロット表示 | 定期的な入れ替えとロット明記 |

| 入荷頻度 | 季節ごとの入荷計画、輸入元との連携 | 季節の特集と合わせた安定入荷 |

| 情報提供 | 栽培・醸造の記載、SO2や清澄・ろ過の明示 | ラベル以上の具体説明がある |

| 試飲体制 | テイスティング有無、提供温度とグラス | 温度管理の行き届いた提供 |

| 送料・配送 | クール便標準、夏季の追加配慮 | 夏季はクール必須、指定日柔軟 |

| 返品方針 | 破損・ブショネ時の手続き | 迅速で明確な手順が提示 |

| 支払い | まとめ買い割引、ポイント付与 | セット割や会員特典で実質価格最適化 |

実務的なやり取りのコツ

好みの方向性や合わせたい料理を簡潔に伝えると、提案の精度が上がります。予算の上限、希望本数、受け取り方法(持ち帰りか配送か)も先に共有しておくと、買い物の所要時間が短縮されます。気に入った造り手が見つかったら、次回の入荷予定や別キュヴェの見込みを確認し、継続的に比較できる関係を作ると学びが積み上がります。

実店舗よりネット通販が安いしおすすめ

ナチュラルワインは実店舗でも十分に選べますが、価格と選択肢の両面から見ると、ネット通販は有力な買い方です。特に同一銘柄を横断比較できる点や、ポイント還元・クーポン・まとめ買い割引を重ねて利用できる点は、店頭より総額を抑えやすくなります。

加えて、少量生産の銘柄や限定ヴィンテージなど、実店舗では出合いにくい一本にも出会いやすく、欲しいワインを狙って見つけやすいのが利点です。

ナチュラルワインをネットで購入する際、最初にどれを選べばいいのか分からない、という方向けに

» ナチュラルワインがまずいのは誤解?初心者に伝えたいたった1つの選び方の記事でくわしく解説しています。ぜひ、参考にしてみてください。

\初心者がまず買うべき選択/

ネット通販が安くなりやすい理由

在庫を横断検索できるため、同条件で最安値に近いショップを見つけやすく、キャンペーンの重なりで実勢価格が下がりやすくなります。ポイント還元を次回購入に充てたり、セット割・定期便で配送料を均せば、購入コストを着実に下げられます。

通販ならではのメリット

品揃えが広く、国・産地・スタイル・価格帯で絞り込みやすいので、好みに合う一本へ最短距離でたどり着けます。レビューやテイスティングノートを複数照合でき、過去に気に入った生産者や輸入元で検索すれば、失敗確率を下げながら新規開拓が可能です。重いボトルを持ち運ぶ必要がない点も、日常使いでは大きなメリットです。

注意点とデメリットも把握する

実物を手に取れないため、香りや質感を事前に確かめられません。輸送中の温度変化に気づきにくいこと、破損時の連絡や手続きが発生することもあります。クール便の追加料金や到着までのリードタイムも計算に入れておくと、想定外の出費や受け取りの不便を避けやすくなります。

まとめ|ナチュラルワインが買える店と選び方

ナチュラルワインは、化学肥料や合成農薬への依存を抑えた栽培と、添加を最小限にとどめた醸造によって、果実の素直さと土地の個性が表れやすいのが魅力です。環境配慮や持続可能性を重視する造り手が多い点も関心を集めています。ただし健康効果を断定できるわけではないため、添加物が比較的少ないとされる製法という理解で楽しむのが適切です。

満足度を高めるには、基本知識を押さえ、ラベルや認証マーク、造りの方針を読み解きつつ、適切な保存と提供温度で味わいを引き出すことが大切です。インポーターや生産者の情報を併せて確認すれば、自分の好みに合う一本に近づきやすくなります。買い場は目的に応じて使い分け、ネット通販のも賢く取り入れていきましょう。

記事の要点を以下にまとめておきます。

- 自然な栽培と低介入の醸造方針を確認して選ぶ

- ラベルの天然酵母 無清澄 無ろ過 SO2表記をチェック

- 認証マークは目安にとどめ 造りの中身まで把握

- 初心者は泡 白 オレンジ 赤を少量ずつ試して好みを掴む

- 冷やし過ぎは香りが閉じるため提供温度に留意

- 開栓後は早めに楽しみ 変化の過程も観察する

- 実店舗は状態確認と相談ができるのが強み

- カルディは入門向き 成城石井は食材提案と相性が良い

- やまやは在庫と価格幅が広く デイリー用途に向く

- 紀ノ国屋はギフトにも使いやすい落ち着いたセレクト

- 大手スーパーは日常価格 百貨店は限定や試飲機会が狙い目

- 専門店は哲学と管理体制で選び 長く付き合える店を探す

- ネット通販は横断比較と在庫の広さで有利になりやすい

- 通販はクール便や受取日時指定で品質リスクを抑える

- 気に入った生産者や輸入元で横展開し再現性を高める

\プロおすすめ!基本セットはこちら/