ワインを選ぶとき、ワインのボトルサイズについて疑問に思ったことはありませんか?「なぜ750mlなのか?」という定番の疑問から、ボトルの太さや高さ、具体的な高さや直径が何cmあるのか、さらには産地による形状の違いまで、奥が深い世界です。

日本には小さい720mlサイズも存在し、なぜなのか理由も気になります。また、ボトルの大きさにはそれぞれ名前があり、その覚え方を知っているとワイン選びが楽しくなります。

一般的なワイングラスの容量は?ということを知れば、750mlのシャンパンが何人分になるのかも計算が可能です。最後に、ボトルサイズが税率に関わることも知っておきましょう。

- 日本ソムリエ協会認定の現役ソムリエ

- 現役バーテンダーでもあるお酒のプロ

- 家飲みでいかにワインをおいしく楽しむか探求中

- 夫婦そろってソムリエなので、記事情報の正確さには自信あり

この記事では、現役のソムリエがそんなワインボトルの多様な世界を詳しく解説します。

- 標準的な750mlボトルの由来と理由がわかる

- 産地やスタイルによるボトルの形状の違いを理解できる

- マグナムなど大きなボトルの名前や容量を学べる

- シーンに合わせた最適なボトルサイズの選び方が身につく

ワイングラスの持ち方について知りたい方は、»ワイングラスの持ち方に悩む女性が品よく見える正しいマナーと美しい所作の記事が参考になります。

ソムリエ解説!ワインのボトルサイズの謎

- なぜ750mlなのか?

- 貿易がなぜ理由となったのか

- ワインボトルの高さと直径は何cm? 形状別の目安

- 産地ごとに違うボトルの太さ

- 日本だけ小さい720mlボトルの存在

なぜ750mlなのか?

ワインボトルの標準サイズが750mlであることには、歴史的な背景が深く関わっています。

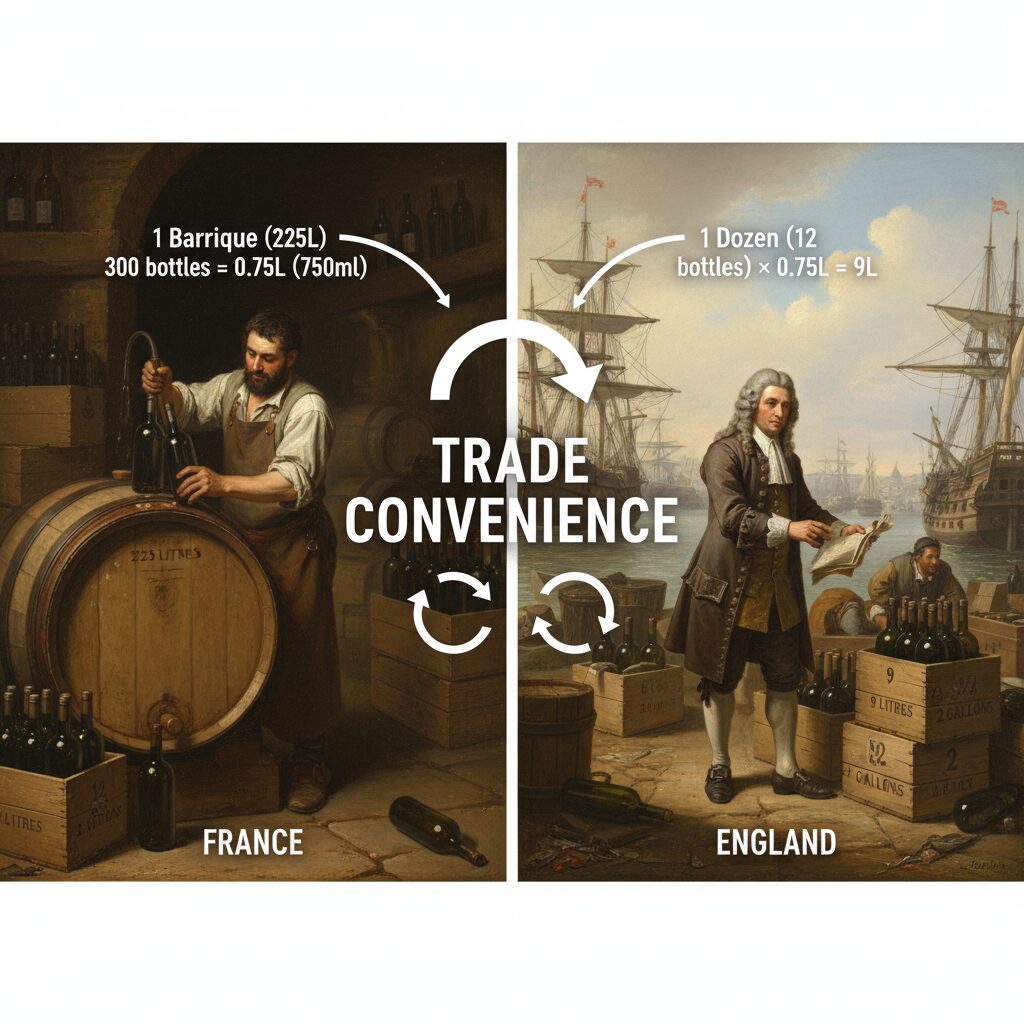

現在のように世界中で750mlがスタンダードになったのには、ワインの主要な輸出国であったフランスと、最大の消費国であったイギリスとの間の貿易が大きく影響しています。

当時のイギリスでは、液体の体積を表す単位として「ガロン(英ガロン)」が使用されていました。1ガロン(Imperial gallon)は約4.54リットル(約4,500ml)と定められています。

一方で、フランスのボルドー地方では、ワインを熟成・運搬するための木樽(バリックと呼ばれます)の主流サイズが225リットル(225,000ml)でした。

この225リットルの樽から、ちょうど300本分のワインを瓶詰めできるのが750ml(750ml × 300本 = 225,000ml)という計算になるのです。

そして、この計算はイギリス側にとっても非常に都合が良いものでした。750mlのボトルを1ダース(12本)単位で輸入すると、合計は9リットル(9,000ml)となります。これは、「2ガロン(約9,000ml)」とほぼ等しくなるため、輸出入の際に非常に計算しやすく、管理が容易だったのです。

このように、生産地(フランス・ボルドー)の樽規格と、消費地(イギリス)の単位規格、その両者の取引における利便性が合致した結果、750mlというサイズが世界標準へと押し上げられました。

貿易がなぜ理由となったのか

前述の通り、750mlという容量は、貿易上の計算のしやすさが「なぜ」そのサイズになったのかという直接的な「理由」です。

当時の物流や商習慣において、キリの良い数字で取引できることは、現代以上に重要な意味を持っていました。

ボルドーの生産者(フランス)は「1樽=300本」として生産・出荷を管理でき、イギリスの輸入業者は「1ダース(12本)=約2ガロン」として仕入れを管理できました。この共通規格の存在が、国際貿易を円滑にしたのです。

17世紀から18世紀にかけて、ガラス瓶の製造技術はまだ発展途上であり、職人による「手吹き」で製造されていたため、ボトルのサイズは厳密に均一ではありませんでした。しかし、ワイン貿易が活発化し、産業革命を経て大量生産が可能になるにつれて規格化が進み、この「750ml」という容量が最も合理的で便利な基準として定着していったのです。

ちなみに、この貿易説以外にもいくつかの興味深い説が存在します。たとえば、「当時のガラス職人が一息で吹ける瓶の大きさが、おおよそ750ml前後だった」という肺活量説や、「人間が1回の食事(ディナー)で飲むのに適した量だった」という消費量説などです。

しかし、現在最も有力なのは、この貿易(イギリスのガロン単位とボルドーの樽)に由来する説とされています。

ワインボトルの高さと直径は何cm? 形状別の目安

標準的な750mlのワインボトルでも、その具体的な高さや直径(太さ)は、産地や伝統的な形状によって一本一本異なります。

これは、ワインボトルが産地ごとに「ボルドー型」や「ブルゴーニュ型」といった伝統的な形状を持っており、それぞれが異なる寸法で設計されているためです。

ここでは、代表的なボトルの「高さ」と「直径(最も太い部分)」の目安を、形状ごとに表で紹介します。

| ボトルの形状 | 高さの目安 (cm) | 直径の目安 (cm) | 主な特徴 |

|---|---|---|---|

| ボルドー型 | 約30~32cm | 約7.5cm | いかり肩、直線的でスリム |

| ブルゴーニュ型 | 約29~30cm | 約8~8.5cm | なで肩、ボルドー型より太め |

| シャンパーニュ型 | 約31~32cm | 約8.5cm | ガス圧に耐える厚いガラス、太い |

| フルート型(アルザス/ドイツ) | 約32~35cm | 約7~7.5cm | 非常に背が高く、スリム |

これらの数値はあくまで一般的な目安です。最も一般的な「ボルドー型」や「ブルゴーニュ型」のボトルであれば、高さの目安は約30cm〜32cm程度に収まることが多いです。

しかし、例えばドイツのリースリング種などに使われる「フルート型(アルザス型)」は、同じ750mlでも特に背が高く、35cm近くになるものも珍しくありません。

また、近年は生産者がデザイン性を重視したり、プレステージ・キュヴェ(最上級品)などで高級感を演出したりするために、通常よりガラスが厚く重い「ヘビーボトル」を採用するケースも増えています。そのため、ボトルの寸法はさらに多様化している傾向にあります。

ワインセラーや収納時の注意点

ご家庭用のワインセラーや冷蔵庫に収納する際は、この「高さ」に特に注意が必要です。

前述の「フルート型」や、一部の高級ワインに見られる「ヘビーボトル」は、想定よりも背が高い場合があり、棚の寸法に収まらない可能性もあります。購入前に収納スペースの高さや奥行きをメジャーで確認しておくことをおすすめします。

産地ごとに違うボトルの太さ

前述の表でも示した通り、ワインボトルの「太さ(直径)」は、産地の伝統的なスタイルによって明確な違いがあります。

これは、単なるデザインの違いではなく、ワインの味わいの違い、熟成方法、さらには輸送・保管の歴史的背景が関係していると考えられます。

ボルドー型(細め)

直線的で比較的スリムな形状です。「いかり肩」と呼ばれるはっきりとした肩の形状が最大の特徴です。

これは、タンニン(渋み成分)や色素が豊富で、長期熟成によって「澱(おり)」が出やすいボルドーの赤ワインをグラスに注ぐ際、その肩の部分で澱をせき止め、グラスに入りにくくするための合理的なデザインとされています。

ブルゴーニュ型(太め)

ボルドー型に比べて底部分の直径が太く、なだらかな曲線を描く「なで肩」が特徴です。澱が比較的少ないピノ・ノワールやシャルドネといった品種に主に使用されます。

この形状の理由としては、かつてブルゴーニュ地方の貯蔵庫(セラー)でワインを横積み(Binning)する際に、効率よく積み重ねやすかったため、という説があります。

シャンパーニュ型(非常に太い)

スパークリングワインの高いガス圧(5〜6気圧、これは自動車のタイヤの空気圧に匹敵します)に耐えるため、ガラスが非常に分厚く、必然的にボトルも太く重く作られています。

また、瓶底の凹み(プント)も、この圧力に耐えうる強度を確保するために深く設計されています。

ドイツの「ボックスボイテル」

ドイツのフランケン地方には、「ボックスボイテル(Bocksbeutel)」と呼ばれる、平たく丸い(フラスコ型のような)特殊な形状のボトルがあります。

これは伝統的にその地域でのみ使用が許可されており(EUの原産地呼称保護制度)、他のボトルとは一線を画す独特な太さと形状を持っています。

日本だけ小さい720mlボトルの存在

日本ワインの売り場にいくと、国際標準の750mlとは別に、「720ml」という少し小さいサイズのボトルが今でも多く存在することに気づきます。

この理由は、日本のワイン造りの歴史が、先に普及していた日本酒の文化と深く結びついているためです。

日本酒の基本的な体積の単位は「合(ごう)」で、1合は約180mlです。そして、古くから日本酒の流通の主流であった瓶のサイズは、1升(10合=1,800ml)と、4合(四合瓶=720ml)でした。

日本でワインの生産が本格化した当初、海外から750mlの専用瓶を輸入したり、国内で新たに製造したりするコストは高かったのです。そこで、国内で既によく出回っており安価に調達できた720mlの「四合瓶」をワインにも流用するのが、最も合理的で経済的な選択でした。

現在では、日本ワインの品質が向上し、海外への輸出も増えています。輸出の際の国際基準(パレットやコンテナの積載効率など)を考慮し、日本ワインも750mlを採用するワイナリーが主流になりつつあります。しかし、国内市場においては、伝統や長年の流通の慣習から、720mlサイズも依然として多く生産され続けています。

シーン別ワインのボトルサイズの選び方

- 容量で異なるボトルの名前

- ワインのボトルサイズによる名前の覚え方

- 一般的なワイングラスの容量は?

- 750mlのシャンパンは何人分?

- サイズで変わるワインの税率

- よくある質問(FAQ)

- まとめ:最適なワインのボトルサイズを選ぼう

容量で異なるボトルの名前

ワインボトルは750mlの標準サイズ(ブテイユ)以外にも、様々な容量のボトルがあり、それぞれに固有の「名前(呼称)」が付けられています。

特にシャンパーニュ地方では、お祝いの席を彩るためか、小さなサイズから非常に大きなサイズまで、多様な呼び名が存在するのが特徴です。

まずは、代表的なボトルの名前と容量(標準ボトル換算)を見ていきましょう。詳しくい各ボトルのサイズと名前は、次の項目で覚え方とともに解説します。

| 名前(呼称) | 容量 | 標準ボトル(750ml)換算 | 主な用途・特徴 |

|---|---|---|---|

| キャール (Quart) または ピッコロ (Piccolo) | 187.5ml / 200ml | 1/4本分 | 飛行機の機内(ファーストクラスなど)、一人用 |

| ドゥミ (Demi) または ハーフボトル (Half) | 375ml | 1/2本分 | 2人での食事、様々な種類をお試しで飲みたい時 |

| ブテイユ (Bouteille) | 750ml | 1本分(標準) | 世界的な標準サイズ |

| マグナム (Magnum) | 1,500ml (1.5L) | 2本分 | パーティー(4〜6人程度)、長期熟成用 |

| ジェロボアム (Jéroboam) | 3,000ml (3L) | 4本分 | お祝い、レストランのディスプレイ、パーティー |

ボルドーとシャンパーニュの違いに注意

「ジェロボアム」のように、同じ名前でも産地によって容量が異なる場合があるので注意が必要です。

たとえば、ボルドー地方での「ジェロボアム」は伝統的に4.5L(6本分)を指すことがありましたが、近年はシャンパーニュ同様に3L(4本分)に統一される傾向もみられます。購入時には容量表記を確認すると確実です。

ワインのボトルサイズによる名前の覚え方

ワインボトルは、750mlの標準サイズ(ブテイユ)以外にも、容量ごとに様々な「名前(呼称)」が付けられています。特にパーティーや長期熟成用に作られる大きなボトルには、旧約聖書に登場する王や賢者の名前が付けられているのが特徴です。

小さいサイズから順に、代表的な名前と容量を見ていきましょう。

| 名前(呼称) | 容量 | 標準ボトル換算 | 主な用途・特徴 |

|---|---|---|---|

| ピッコロ / キャール | 187.5ml / 200ml | 1/4本分 | ピッコロはイタリア語で「小さい」。飛行機の機内や一人用に。 |

| ドゥミ・ブテイユ | 375ml | 1/2本分 | ドゥミはフランス語で「半分」。ハーフボトルとも呼ばれます。 |

| ブテイユ | 750ml | 1本分(標準) | フランス語で「ボトル」そのものを意味する標準サイズ。 |

| マグナム | 1.5L (1,500ml) | 2本分 | ラテン語で「大きい」。パーティーや長期熟成用に人気です。 |

| ジェロボアム | 3L (3,000ml) | 4本分 | ここから聖書由来の名前。イスラエル王国の初代王。 |

| レオボアム | 4.5L (4,500ml) | 6本分 | (シャンパーニュ)ユダ王国の初代王。 |

| マチュザレム | 6L (6,000ml) | 8本分 | (シャンパーニュ)聖書で最長寿(969歳)とされる人物。 |

※ジェロボアムのように、ボルドー地方とシャンパーニュ地方で同じ名前でも容量が異なる場合がありますが、上記は現在よく使われる代表的な例です。

【ソムリエ流】名前の覚え方

すべての名前を暗記する必要はありません。まずは実用的な3つのサイズを覚えましょう。

- ドゥミ (Demi / 375ml)

「デミタスカップ」の「デミ(ドゥミ)」と同じで、フランス語で「半分」と覚えます。 - ブテイユ (Bouteille / 750ml)

これが「ボトル」の語源であり、「標準サイズ」と覚えます。 - マグナム (Magnum / 1.5L)

「マグナム」はラテン語で「大きい」という意味です。「標準の2倍=大きい」と覚えれば、パーティーなどでよく耳にするため覚えやすいです。

ジェロボアム(3L)以上のサイズは、旧約聖書の壮大な人物名が由来となっており、「お祝い用の非常に大きなボトル」という認識で十分です。「ジェロボアム」はイスラエルの王、「マチュザレム」は聖書一の長寿、といったように、「偉大な名前=偉大な(大きな)ボトル」と関連付けると記憶に残りやすいでしょう。

SNSで簡単にワインのボトルサイズを動画で解説されている方もいました。ぜひここで、ご紹介させていただきます。

一般的なワイングラスの容量は?

一般的なレストランなどで使用されるワイングラスの「容量」そのものは、形状にもよりますが300ml〜500ml程度のものが多く、中には大ぶりなブルゴーニュグラスなど700mlを超えるものもあります。

ただし、実際にワインを注ぐ量は、グラスの容量いっぱいまで注ぐわけではありません。

ワインは、グラスの中で空気に触れさせ、回すこと(スワリング)で香りを開かせるため、グラスの最も膨らんだ部分(ボウル)よりも下まで注ぐのが基本的なマナーです。香りを溜めるための空間(ヘッドスペース)を十分に確保することが重要です。

1杯あたりの「注ぐ量」の目安

レストランなどでソムリエが1杯(グラスワイン)として提供する量は、一般的に約125mlが基準とされています。これは、サービス効率と原価管理の観点から、標準ボトル(750ml)からちょうど6杯取れる計算(750ml ÷ 125ml = 6杯)になるためです。

もちろん、カジュアルな場やテイスティング(試飲)、ディナーのペアリングなど、目的によって注ぐ量は変わります。一般的なワイングラスの容量が大きく作られているのは、あくまで「ワインの香りを楽しむための空間」を確保するためなのです。

750mlのシャンパンは何人分?

750mlのシャンパン(スパークリングワイン)が何人分になるかは、注ぎ方やグラスのサイズによって変わりますが、乾杯用であれば6人~8人分と考えるのが一般的です。

これは、シャンパン用の「フルートグラス」(細長い形状)や「クープグラス」(皿状の形状)は、スティルワイン用のグラスよりも容量が小さいことが多いためです。

乾杯で軽く注ぐ場合

お祝いの席での乾杯(アペリティフ)として軽く注ぐ場合、1杯あたり約90ml〜100ml程度が目安です。この場合、750mlのボトル1本で約7~8人分となります。

食事を通して楽しむ場合

前述のスティルワインと同様に、食事に合わせてしっかりと楽しむ場合は、1杯あたり125ml注ぐのが適量です。この場合は、1本でちょうど6人分と計算します。

パーティーやお祝いの席で人数分のシャンパンを用意する際は、参加人数が確定していても、「1本で6人分」と計算しておくと、余裕を持って対応できるのでおすすめです。

「おかわり」を希望される方もいらっしゃいますし、足りなくなるよりは、少し余るくらいが良いでしょう。

サイズで変わるワインの税率

ワインにかかる「酒税」は、ボトルのサイズ(容量)によって最終的な納税額が変わります。

日本の酒税法では、ワイン(果実酒)の税率は「1キロリットル(1,000L)あたりいくら」という形で定められているためです。

酒税法は段階的に改正されており、国税庁の発表によると、2023年10月1日以降、ワインの酒税は「1キロリットルあたり100,000円」に統一されました。(それ以前は、日本ワインと輸入ワインで税率が異なっていました)

これを標準的なボトルサイズに換算してみましょう。

- 750mlボトルの場合: 100,000円 × (0.75L / 1,000L) = 75円

- 720mlボトルの場合: 100,000円 × (0.72L / 1,000L) = 72円

このように、720mlボトルの酒税は750mlボトルよりも3円安くなります。ただし、これはあくまで「酒税」の部分のみです。

輸入ワインの場合は、これに加えて「関税」も価格に影響します。ただし、日・EU経済連携協定(EPA)やチリ、オーストラリアなどとのEPA締結により、これらの国々からの輸入ワインにかかる関税は段階的に引き下げられ、既に多くの国で撤廃されています。

よくある質問(FAQ)

まとめ:最適なワインのボトルサイズを選ぼう

これまで見てきたように、ワイン ボトル サイズには様々な種類があり、それぞれに歴史的な背景や実用的な理由が存在します。それぞれの特徴を理解し、飲むシーンや人数、目的に合わせて最適なサイズを選ぶことが、ワインをより楽しむための鍵となります。

この記事の要点を、最後におさらいしましょう。

- ワイン ボトル サイズの標準は750ml

- なぜ750mlなのかという理由は英国との貿易が発端

- 英国の単位「ガロン」と仏の樽容量から計算された

- 標準的な750 高さの目安は約30cmから32cm

- ボトルの高さ 直径は何cmかは産地形状で異なる

- ボルドー型は細め、ブルゴーニュ型は太さがある

- 日本には小さい 720mlサイズも存在する

- 日本 小さい 720mlは日本酒の四合瓶がルーツ

- 750ml以外のボトルには固有の名前がある

- ハーフ(375ml)やマグナム(1.5L)が代表的

- 大きなボトルの名前の覚え方は聖書の人物が由来

- 一般的なワイングラスの容量は300ml以上だが注ぐ量は別

- 1杯の目安は125mlで750mlから6杯取れる

- 750ml シャンパンは何人分か計算するなら6人目安

- 乾杯なら7人から8人分取れる

- ワイン ボトル サイズ(容量)によって酒税の税率(金額)が変わる