ワイン開封後の賞味期限や保存方法について、いつまでおいしく飲めるのか、常温と冷蔵庫のどちらがよいのか、料理に使えるのかなど、多くの疑問が浮かぶはずです。ワインに賞味期限が表示されていない理由や未開封のワインの飲み頃、開封後に賞味期限を伸ばす方法や飲みきる工夫、よくある質問までを一気に整理します。

冷蔵庫での保存と料理の使い分け、1ヶ月や3ヶ月、半年、1年といった経過時間ごとの考え方、さらにはワイン開封後にコルクが入らないトラブルの対処まで、悩みをなくす具体策をソムリエが解説。

- 日本ソムリエ協会認定の現役ソムリエ

- 現役バーテンダーでもあるお酒のプロ

- 家飲みでいかにワインをおいしく楽しむか探求中

- 独自に評価基準を設定しプロ目線でワインを評価

この記事を読むことで、ご自宅のワインを無駄にせず、最適なコンディションで楽しめるようになります。

- 未開封と開封後の保存基準と飲み頃がわかる

- 常温と冷蔵庫の使い分けと保存アイテムがわかる

- 料理への活用や飲みきる工夫の具体策がわかる

- コルクの再栓やよくある質問への答えがわかる

\劣化ゼロ、毎日が開けたて/

ワイン開封後の賞味期限と保存の基本知識

- ワインに賞味期限が表示されない理由

- 未開封ワインの飲み頃と保存方法

- 赤ワインの最適な保存環境

- 白ワインの飲み頃と保存の注意点

- スパークリングワインの保存のコツ

- ボジョレーヌーボーの賞味期限と楽しみ方

- 開封後のワインの賞味期限の目安

- 1ヶ月、3ヶ月、半年、1年で変わる保存目安

- 常温保存がワインに与える影響

- 冷蔵庫での保存と料理への活用

- ワインに開封後にコルクが入らない時の対応法

ワインに賞味期限が表示されない理由

ワインはpHが酸性で、かつアルコールを含むため、一般的な食品に比べて微生物が増殖しにくい性質があります。さらに、瓶内では酸化還元やエステル化などのゆるやかな化学反応により、香りや味わいが時間とともに変化し続けます。

この「熟成」という性質のため、すべてのワインに一律の期限を設定することが難しく、食品表示制度でも多くの酒類で期限表示が省略可能とされています(出典:国民生活センター「清酒に賞味期限が表示されていない」)。

ただし、期限表示がないことは「劣化しない」という意味ではありません。高温や光、振動、乾燥したコルクなどは品質が早めに悪くなります。

未開封ボトルの品質を守る鍵は、表示の有無ではなく、温度・湿度・光・振動・においの管理にあります。スタイル(早飲み向きか長期熟成向きか)の違いによっても最適な飲み頃は変わるため、エチケット(品種、ヴィンテージ、生産者の理念)と保管状態を併せて判断することが重要です。

- アルコールと酸による微生物制御効果が相対的に高い

- 熟成により品質が単純な右肩下がりではなく、ピークの時期がワインごとに異なる

- 製法・品種・糖度・二酸化炭素の有無などの違いで寿命の分散が大きい

未開封ワインの飲み頃と保存方法

未開封のワインについて触れておきます。

未開封ボトルは「安定した低温」「適切な湿度」「遮光」「低振動」「無臭環境」が基本です。家庭では短期なら冷暗所や冷蔵庫の野菜室、長期なら温湿度を一定に保てるワインセラーが理想です。次の原則を押さえると、幅広い銘柄でコンディション維持に役立ちます。

- 温度:おおむね10〜15℃の範囲で緩やかに一定

- 湿度:60〜70%(コルク乾燥とカビの両リスクを抑える帯)

- 光:直射日光・蛍光灯・紫外線を避ける(新聞紙や布で遮光可)

- 振動:家電上や通路沿いなどの微振動を避ける

- におい:溶剤・香辛料・洗剤など匂い移り源の近接を避ける

未開封でも、キッチン上棚や窓辺のような高温・強光環境は短期間で酸化や熟成不全を招きやすいため注意が必要です。ヴィンテージやスタイルに応じ、次節のタイプ別目安も参考にしてください。

赤ワインの最適な保存環境

赤ワインはタンニン(渋み成分)と酸の骨格により酸化耐性が比較的高く、若飲みから長期熟成までレンジが広いカテゴリーです。保存の重要な点は次のとおりです。

- 推奨環境:温度10〜15℃、湿度60〜70%、遮光・低振動

- 置き方:未開封は横置き(コルクの乾燥防止)、輸送後は澱沈降のため数日静置

- 包装:新聞紙や遮光袋でボトル全体を覆い光ストレスを低減

飲み頃の大枠は、軽め(フレッシュ志向)で1〜3年、ミディアムで3〜7年、フルボディや長熟設計の銘柄で5〜10年以上が目安です。

とはいえ、生産者の醸造方針、ヴィンテージの熟度、熟成容器やSO₂の使い方などで最適期は大きく動きます。保存環境が悪いと若いワインでも早期劣化(煮詰め香、枯れたニュアンス、色の褐変)を起こすため、温度安定と遮光の徹底が肝要です。

白ワインの飲み頃と保存の注意点

白ワインはフレッシュさや香りの繊細さが持ち味のため、光・熱・酸素ストレスに敏感です。一般的な早飲みタイプは製造から1〜2年のうちに楽しめるように造られることが多く、次の注意点が品質維持に効果的です。

- 保存環境:赤と同様に10〜15℃、湿度60〜70%、徹底遮光

- 光劣化対策:透明瓶や淡色瓶は特に紫外線に要注意

- 飲み頃の幅:ステンレスタンク主体の辛口は早め、樽熟シャルドネや高酸のリースリングなどは数年〜10年超の熟成ポテンシャルを持つ事例あり

- 甘口:残糖と酸のバランスが良好なら長期熟成に耐え、貴腐や遅摘みは数十年の寿命を示すこともある

香りが命のタイプほど、短時間の高温曝露(配送時の炎天下や室内の直射日光)でも劣化しやすいため、受け取り後は速やかに冷暗所へ移すと安全です。

スパークリングワインの保存のコツ

スパークリングは瓶内の二酸化炭素(泡)の保持が品質の要です。ノンヴィンテージ(NV)は1〜2年、ヴィンテージは3〜5年が一般的な目安で、基本は早めの消費が推奨されます。

- 温度・湿度:12〜15℃、65〜80%

- 置き方:横置きでコルクの乾燥を防止(ミュズレの食い込みで密封性が落ちにくい)

- 光・振動:泡のきめ細かさに影響するため極力避ける

筆者

筆者「ミュズレ」とは、スパークリングワインのコルクの上に付いている金属製のワイヤーキャップのことです。強いガス圧でもコルクが飛ばないよう固定する役割を持っています。

長期熟成型のシャンパーニュや伝統方式の高品質品を除けば、泡の鮮度とアロマは時間とともに後退します。購入から数年以内、できれば早めに楽しみましょう。

ボジョレーヌーボーの賞味期限と楽しみ方

ボジョレーヌーボーは、その年の収穫を祝う新酒で、フレッシュな果実味と軽快さを楽しむスタイルです。長期保存には向かず、解禁から年内、遅くとも翌年春頃までの消費が目安になります。

- 保存温度:10〜15℃の涼しい暗所

- 取り扱い:暖房や直射日光を避け、輸送直後は数日静置して落ち着かせる

- サービング:やや低めの温度(12〜14℃)で果実味を引き立てる

新鮮さが魅力のため、入手後は早めに抜栓し、そのヴィンテージ特有のフルーティーなアロマと軽やかな口当たりを楽しむと持ち味が際立ちます。長期保存を狙うより、旬のうちに気軽に楽しむのが最適です。

開封後のワインの賞味期限の目安

抜栓した瞬間からボトル内に酸素が入り、酸化や揮散(香り成分の蒸発)、溶存二酸化硫黄の減少が進みます。温度が高いほど反応速度は上がり、光や振動も劣化を早めます。

下の表は、再栓し冷蔵庫で安定保存する前提での目安をタイプ別にまとめた表です。あくまで平均的な指標であり、糖分や酸、タンニン、亜硫酸塩の量、ボトル残量(ヘッドスペース)で伸び縮みします。

| タイプ | 目安期間 | 補足 |

|---|---|---|

| 赤ワイン(ライト) | 3日程度 | 渋み・酸が弱めで変化が早い |

| 赤ワイン(フル) | 5日程度 | 骨格が強く比較的保ちやすい |

| 白ワイン(辛口) | 2〜3日 | フレッシュ感が落ちやすい |

| 白ワイン(中甘口) | 約1週間 | 糖が酸化進行を緩やかにする傾向 |

| 白ワイン(極甘口) | 約1か月 | 要冷蔵・清潔な再栓が前提 |

| スパークリング | 当日〜翌日 | 泡の鮮度が優先、ストッパー必須 |

| ボジョレーヌーボー | 2〜3日(最大1週間) | できるだけ早めに |

冷蔵庫では反応速度が下がるため、上記の範囲に近づきやすくなります。さらに、ボトルを立てて保存して液面の接触面積を最小化する、小瓶へ移し替えてヘッドスペースを減らす、アルゴンなど不活性ガスで液面置換する、といった方法が保存期間の延長に効果的です。

におい移りを避けるため、香りの強い食材から離れた定温の棚に置くことも品質を保つ一手になります。

劣化のサインの見分け方

- 色の褐変(赤はレンガ色、白は濃い黄色〜茶色)

- 香りの平板化や揮発酸の上昇(ツンとした刺激)

- 果実味の後退、金属様・紙様のニュアンス

上記が目立つようなら、飲み頃のピークを越えています。飲めないわけではありませんが、風味の観点から言えばおいしくない状態です。

1ヶ月、3ヶ月、半年、1年で変わる保存目安

冷蔵庫に保管していても、開封後は時間の経過とともに酸化や香り抜けが確実に進みます。1ヶ月を越えると、白は色調の濃化やはちみつ様の重さ、赤は果実味の喪失とドライな渋みの残存が目立ちやすくなります。

3ヶ月以降は、紙様・金属様・ナッツ様の酸化香が支配的になり、複雑さではなく単調さへと傾くケースが多くなります。半年〜1年では、ほとんどのスタイルでバランスが崩れ、テーブルワインとしての愉しさを保つのは難しくなります。

この時間経過は、温度が10℃上がるごとに多くの化学反応速度が数倍になる傾向(いわゆるQ10の考え方)にも整合します。つまり、短時間の室温放置や冷蔵庫内の温度変動でも劣化速度は加速していきます。

以上の点を踏まえると、開封後の長期保管はしないと考え、数日〜遅くとも数週間のうちに飲みきるのが理想的です。飲用が難しいと判断した段階で、煮込みやソース、ワイン塩・ビネガー化など料理への転用に切りかえるとロスを抑えられます。

- 残量が3分の1以下になったら小瓶へ移す

- 再栓前にキャップやボトル口を清潔に保つ

- 冷蔵庫の定温棚を使用し、ドアポケットは避ける

- 開閉回数が多いボトルは、必要分だけ別容器に分注する

常温保存がワインに与える影響

日本における常温は季節変動が大きく、夏場は30℃前後、冬場は暖房で25℃前後に達する時間帯も珍しくありません。高温は酸化やポリフェノールの重合、揮発成分の損失を早め、香りの立体感を平板化させます。

開封後であれば、半日〜1日で香味の崩れが体感できるほどになることがあります。光ストレス(とくに紫外線)はリボフラビン由来の光劣化(ライトストラック)を誘発し、薬品様・硫黄様のニュアンスを生む原因にもなります。未開封でも、直射日光や蛍光灯、家電の振動、強いにおいの近接は避ける必要があります。

短時間であっても冷暗所を優先し、開封後は原則として湿度も一定にするため冷蔵庫へ。ドアポケットは温度変動と振動が大きいため、奥の棚か野菜室に立てて置くと安定します。キッチンの上棚や窓際、熱源の近くは短期保管でも避けたほうが無難です。

要するに、温度・湿度・光・振動・においの5つをコントロールできれば、同じワインでも状態の良し悪しに明確な差が出ます。

冷蔵庫での保存と料理への活用

開封後は、温度・酸素・光・振動をいかに抑えるかで持ちが変わります。家庭ではまず「立てて」「冷蔵庫の奥の棚または野菜室」に置くのが基本です。ボトルを立てる理由は、液面の直径(=酸素と触れる面積)を最小化し、酸化の速度を抑えられるためです。ドアポケットは開閉による温度変動と微振動が大きいので避けましょう。

冷蔵庫の一般的な設定温度は2〜5℃前後で、低温ほど化学反応は遅く進みます。たとえば同じワインでも、室温に数時間置きっぱなしにするより、飲み終えるたびに速やかに冷蔵へ戻すだけで香味の保ちが体感レベルで変わります。再栓の直前に口部を清潔なキッチンペーパーで拭い、外気由来のにおいや雑菌の混入を避けることも小さな差となって現れます。

風味のピークを過ぎたと感じたら、飲用に固執するより早めに料理へ用途転換するのが賢明です。加熱はアルコールの角を和らげ、酸化による香味の粗さをソースの複雑さに置き換えてくれます。

開封後の保存チェックポイント

- 立てて保存し、ボトル口部・キャップは毎回清潔にする

- フレーバーの強い食品(玉ねぎ・漬物・ハーブ)から離して置く

- 残量が少なくなったら小瓶へ移し替え、空間(ヘッドスペース)を減らす

- 必要分だけをグラスへ注ぎ、無用な開け閉めを避ける

風味が落ち始めた後の料理活用

ワインの風味が落ちたな、と感じたら料理へ使うことをおすすめします。ワインを使った料理の例は以下のとおりです。

- 赤ワイン:ビーフシチュー、ボロネーゼ、デミグラスの伸ばし、煮込みの下味

渋みや酸が目立つ場合は、焦がし玉ねぎやトマトペースト、少量の砂糖でバランスを整えるとまとまりやすくなります。 - 白ワイン:ムニエルや蒸し物の下味、クリームソース、クラムチャウダー、ブールブラン

香りが弱くなっても、酸がソースの輪郭を作るため魚介と好相性です。 - 共通の応用:フライパンの肉汁をワインでデグレーズし、煮詰めてうま味を凝縮。仕上げにバターを少量加えるとコクが乗ります。

ワインに開封後にコルクが入らない時の対応法

抜栓後のコルクは膨張や変形が起きやすく、元の向きと逆に差し込むとワインに入りにくくなります。再栓の成否は、向き・圧力・摩擦の3点で決まります。無理に押し込むと破片が混入したり、密閉が甘くなったりするため、以下の順で安全に対処してください。

まず試したい手順(道具なし)

- 向きを確認する:乾いていた側(ボトル外側にあった面)を先端にする

- コルクの縁を軽く整える:清潔なキッチンペーパーでサイドのささくれを拭い取る

- ねじりながらゆっくり差し込む:真っ直ぐ強圧ではなく、小刻みな回転で摩擦を和らげる

- ラップを薄く一巻き:ラップを薄く巻くと滑りと気密が改善し、臨時的な再栓に有効

※ 斜めに力をかける、ハンマー状のもので叩くといった方法は、瓶破損やコルク崩壊の原因になります。

専用アイテムで確実に保存性を上げる

- シリコンキャップ:被せるだけで手早く密閉でき、倒れても漏れにくい。短期保存に好適

- レバー式ストッパー:挿入後にレバーで圧をかけて密閉。抜き差し回数が多い家庭向け

- 真空ポンプ+専用ストッパー:数十回のポンピングでボトル内の空気量を減らし、酸化を抑制

- スパークリング用ストッパー:ロック機構付きで加圧を保持。炭酸の抜けを抑え、横漏れを防止

再栓後の保存で気を付けたいこと

- 直ちに冷蔵へ戻し、立てて保存する

- 再栓部が濡れていると滑って密閉が甘くなるため、口部は毎回乾拭きする

- 頻繁に開け閉めする場合は、必要量を小瓶に分けてメインボトルへの酸素流入を減らす

密閉性の低い応急処置(コルクの押し戻しやラップのみ)は、あくまで一時対応です。再栓グッズを常備しておくと、取り回しが簡単になり、結果として風味保持と廃棄削減の両立につながります。

ワイン開封後の賞味期限を延ばす便利グッズと具体的な方法

- 真空ポンプやストッパーの活用

- 真空ポンプの特徴と注意点

- ワインストッパーの種類と選び方

- ワインキャップのメリットと使い方

- ワインの賞味期限を気にしない最強グッズ ― コラヴァンで開けたての感動を何度でも

- コラヴァンを買うならどのモデルがいい? 家飲みなら「モデル1」で十分

- ワインセラーを活用した保存の工夫

- 推奨設定と使い分け

- 設置と日常の注意点

- メンテナンスと安心運用

- セラー導入のメリット

- 冷蔵庫で長持ちさせる保存アイテム

- 常温保存を避けるべき理由と工夫

- 料理に使って最後までおいしく楽しむ方法

- 余ったワインを料理に活かすコツ

- サングリアやホットワインにアレンジ

- ワイン塩やワインビネガーに加工

- コルクが入らないときに便利な保存グッズ

- ワインの賞味期限に関するよくある質問(Q&A)

- 家庭でできる保管のポイント

- 「ブショネ」の見分け方と注意点

真空ポンプやストッパーの活用

ワインを開けたあとは、空気に触れることで少しずつ風味が落ちていきます。これをできるだけ遅らせるために役立つのが「真空ポンプ」や「ストッパー」といった専用グッズです。

真空ポンプはボトルの中の空気を吸い出して酸化の進み方をゆるやかにし、ストッパーはしっかりとフタをして新しい空気が入るのを防ぎます。どちらも冷蔵庫で立てて保存と組み合わせると効果的で、赤ワインなら数日、白ワインなら数日〜1週間ほど、泡のあるスパークリングは翌日までおいしさを保ちやすくなります。

ただし、何度も開け閉めするとそのたびに空気が入るので効果は弱まります。そんなときは、残りを小さな瓶に移して保存すると空気との接触が減り、さらに長持ちさせることができます。

併用で得られるメリット

- 真空ポンプ+冷蔵保存:ボトル内の空気を減らしつつ低温で保存できるので、味や香りがより長持ち。

- ストッパー+小分け保存:少しずつ飲む家庭でも、味わいが変わりにくい。

- ガススプレーの活用:市販の不活性ガスを吹きかけると、ボトルの中で空気を置き換えられるため、より鮮度を保ちやすい。

真空ポンプの特徴と注意点

手動・電動ともに操作は単純で、ランニングコストが低い道具です。ストッパーを装着し、数十回のポンピングで耳鳴りのような感触が出るところまで空気を引きます。完全な真空にはならないものの、ボトル内の酸素分圧を下げることで酸化反応を緩和できます。短期保存(数日〜1週間以内)を狙う道具として位置づけると活用しやすいです。

- 手動・電動ともに操作が容易でランニングコストが低い

- 完全な真空にはならないため短期保存向き

- スパークリングには不向き(ガスが抜けるため使用不可)

- ポンプに液体が逆流しないよう、直立・静置で使用する

ワインストッパーの種類と選び方

ストッパーは「気密性」「口径適合」「耐久性」で選ぶと失敗が少ないです。材質や構造により、利便性と保存力のバランスが変わります。

- ゴムやシリコンの汎用タイプは手軽で洗いやすい

- 注ぎ口一体型は抜き差し回数を減らせるため酸化抑制に寄与

- スパークリング用はロック機構つきで加圧・気密を確保

- ボトル口径適合と密閉性、耐久性を基準に選定する

ワインキャップのメリットと使い方

シリコン製のワインキャップは被せるだけの簡便さと、倒しても漏れにくい気密性が魅力です。短期の横置き保管にも対応しやすく、冷蔵庫内の配置自由度が上がります。長期保存を狙う道具ではないため、数日内の消費を前提に使うと、使い勝手と品質保持のバランスが良好です。香りに影響のない無臭素材を選ぶと、アロマへの干渉を避けられます。

ワインの賞味期限を気にしない最強グッズ ― コラヴァンで開けたての感動を何度でも

「開けたけれど飲みきれない」「明日には味が落ちてしまうかも…」そんな不安を一気に解消してくれるのが、革新的な保存ツール コラヴァン(CORAVIN) です。

コルクを抜かずにワインを注げるため、酸化による劣化を防ぎ、まるで開けたてのような味わいを数週間から数ヶ月以上キープできます。つまり、もう「ワインの開封後の賞味期限」を心配する必要はありません。

コラヴァンの大きなメリット

- 酸化しない仕組み:注いだ分量と同じアルゴンガスが注入され、酸素が触れない環境を維持

- 飲み比べに最適:数種類のワインを少しずつ味わう贅沢が可能

- 高級ワインも無駄にしない:特別な1本を数ヶ月にわたって楽しめる

- 幅広い対応:通常のコルクタイプだけでなく、スパークリング専用モデルも展開

知っておきたいデメリット

- 導入コストが高め:真空ポンプやシリコンキャップと比べると価格は数倍以上

- 使い方に慣れが必要:正しく針を差し込まないとワインが出にくいことがある

- 合成コルクやスクリューキャップには非対応:一部のワインには使えない

従来グッズとの比較表

真空ポンプやワインストッパーなどの従来グッズとコラヴァンとの比較は以下のとおりです。

| 保存グッズ | 価格帯 | 保存期間の目安 | 使いやすさ | 味の保持力 |

|---|---|---|---|---|

| 真空ポンプ | 3千円程度 | 2〜5日 | ◎ 簡単 | △ 酸化は遅れるが劣化は進む |

| ストッパー | 数百円〜千円 | 1〜3日 | ◎ 非常に簡単 | △ 密閉性次第でバラつきあり |

| コラヴァン | 3万円〜 | 数週間〜数ヶ月 | ○ セットする手間は多少必要 | ◎ 開けたての味を長期保持 |

それでもコラヴァンを選ぶ価値

確かに価格やセットする多少の手間はありますが、それを補って余りあるのが「開けたての感動をいつでも味わえる」こと。高級ワインでも無駄なく少しずつ楽しめる、飲み比べの幅が広がる、保存の自由度が格段に高まる――これらの価値を考えれば、コラヴァンはワイン保存の最適解ともいえるアイテムです。

コラヴァンを買うならどのモデルがいい? 家飲みなら「モデル1」で十分

コラヴァンには、複数のラインナップがあります。例えば「タイムレスシリーズ」はプロのソムリエやレストランで使われることが多く、最新モデルでは液晶表示や細かいガス管理機能が搭載されているものもあります。しかし、それらを買うとなると5~10万円以上と高く、家庭で気軽に楽しむには高すぎる価格です。

主なモデルの違い

コラヴァンにもいくつかモデルがあります。簡単に解説します。

- タイムレスシリーズ:本格派向け。性能は高いが高価(5〜7万円以上のモデルも)。

- ピボットシリーズ:開栓後に専用ストッパーを使って数週間保存可能。価格は比較的抑えめ。

- スパークリング専用:シャンパーニュやスパークリングワイン向けの特化型。

家飲み派に最適なのは「モデル1」

ワインを日常的に自宅で楽しむ方にとって、コストと性能のバランスが最も優れているのが 「コラヴァン モデル1」 です。

- 価格は抑えめ:上位モデルの半額程度で購入できる

- 使い方はシンプル:必要なのはボトルに差して注ぐだけ

- 十分な保存性能:数週間〜数ヶ月、開けたての鮮度を維持

つまり、家庭での「飲み切れない問題」を解決するには「モデル1」で十分。むしろ、余計な機能がない分だけシンプルに扱いやすく、初めてコラヴァンを導入する人に最もおすすめできます。

高級ラインを選ぶのも魅力的ですが、日々の家飲みであればコラヴァン モデル1こそが最適解です。コストを抑えつつ、開けたての感動を何度でも味わえます。まさに「ワインの賞味期限の不安を解消する一番身近なパートナー」といえるでしょう。

\劣化ゼロ、毎日が開けたて/

ワインセラーを活用した保存の工夫

ワインセラーは、ワインを守るための「理想の環境」をつくる家電です。温度や湿度を安定させ、光や振動、周囲のにおいからもボトルを守ってくれるため、未開封でも開封後でも品質の劣化をゆるやかにできます。特に開封後は温度が高いと酸化が早く進むため、冷蔵庫より安定した環境を保てるセラーの利点が大きくなります。

推奨設定と使い分け

- 温度は12〜14℃、湿度は約70%が基本。高すぎると劣化が早まり、低すぎるとコルクが乾いて密閉が不十分になります。

- 光はできるだけ避けましょう。UVカット扉付きのセラーなら安心です。

- 配置の工夫も有効です。下段を低温にしてスパークリングや甘口ワイン、上段をやや高温にして赤ワインを置くと、使いやすくなります。

- 未開封のボトルは横置きでコルクを乾燥から守り、開封後は立てて保存し、液面が空気に触れる部分を減らします。

設置と日常の注意点

- 振動の少ない場所に設置し、壁や家電にぴったりつけず放熱スペースを確保します。

- 洗剤や香辛料などにおいの強いものからは離して設置しましょう。

- セラーには余裕を持たせ、2〜3割ほどの空きを残しておくと急な買い足しや小瓶保存にも対応できます。

メンテナンスと安心運用

- 定期的にフィルターや吸排気口のホコリを掃除し、ドアのパッキンも点検します。

- 温度計や湿度計を置き、環境が安定しているかチェックすると安心です。

- 停電時は扉の開閉を避け、セラーの断熱性を生かして内部の温度上昇を抑えましょう。

セラー導入のメリット

ワインをまとめ買いする方や長期熟成を楽しみたい方にとって、セラーは投資の価値があります。廃棄ロスの減少や、開封後でも安定した味わいを楽しめることで、1本あたりの満足度が高まり、長い目で見れば経済的にもプラスになります。

冷蔵庫で長持ちさせる保存アイテム

家庭用の冷蔵庫でも、少し工夫を加えるだけで開封後のワインをより長くおいしく楽しむことができます。大切なのは「酸素に触れる時間を減らすこと」と「温度を安定させること」、スパークリングワインでは「炭酸を逃がさないこと」です。

置き場所と保存のコツ

- ドアポケットはNG

開け閉めのたびに温度が変わりやすく、振動も大きいため避けましょう。 - 奥の棚や野菜室がベスト

温度変化が少なく、ワインにとって安心できる環境です。 - 必ず立てて保存

ワインが空気と触れる面積をできるだけ減らし、酸化を防ぎます。 - 注ぐ回数をまとめる

何度も開け閉めすると外気が入りやすくなるので、必要量をまとめて注ぐと効果的です。

保存アイテムの活用と効果

| アイテム | 目的 | 使い方のポイント | 効果の目安 |

|---|---|---|---|

| ハーフボトル・小瓶 | 空気に触れる面積を減らす | 清潔な小瓶に移してしっかり密閉 | 赤・白ともに数日〜1週間ほど安定 |

| 不活性ガススプレー(アルゴンなど) | ワインの上にたまった酸素を追い出す | ボトルの注ぎ口から1〜2秒スプレーして再栓 | 初期の酸化を遅らせ、香りを守る |

| スパークリング用ストッパー | 炭酸を逃さない | 専用ストッパーでしっかりロックし、立てて保存 | 当日〜翌日も泡を楽しめる |

| 真空ポンプ+専用栓 | ボトル内の酸素を減らす | 栓をしてから数回ポンピングして冷蔵 | 数日間は味の再現性を維持 |

常温保存を避けるべき理由と工夫

家庭の常温は季節・時間帯で温度が大きく揺れ動き、夏季の高温や冬季の暖房で劣化が進みやすくなります。温度上昇は酸化や揮発成分の損失を早め、光は香気成分の分解を助長します。開封後であれば半日〜1日程度で香味のバランスが崩れることも珍しくありません。

常温リスクの典型例

- 直射日光や蛍光灯による光劣化(特に透明・薄色ボトル)

- キッチン家電からの放熱・振動、香りの強い食品からのにおい移り

- 昼夜の寒暖差や梅雨〜夏の高湿度によるコルクの状態悪化

どうしても常温に置く場合の工夫

- 温度変動の小さい場所(床下収納・北側の低所・押し入れ奥など)を選ぶ

- 新聞紙や遮光袋で包み、光と急な温度変化をやわらげる

- 未開封は横置きでコルクを湿らせ、開封後は必ず冷蔵へ切り替える

- 短期保管にとどめ、数日内の消費計画を立てる

上記の配慮をしても、開封後の品質保持は冷蔵・セラーに及びません。可能な限り冷暗所と再栓アイテムを組み合わせ、常温滞在時間を最小化することが、香味の維持につながります。

料理に使って最後までおいしく楽しむ方法

飲み頃を少し過ぎたと感じた段階で料理へ切り替えると、香味の衰えを無駄にせず活かせます。加熱によりアルコール成分が揮発し、酸と糖、アミノ酸が相互に作用してコクや香りの厚みが出ます。

赤はタンニンと色素がうま味の骨格を補強し、牛やラムなど旨みの強い素材と相性が良好です。白は果実酸とミネラル感が魚介やクリーム系のソースを引き締め、香りの輪郭が弱くなったボトルでも役割を果たします。スパークリングは炭酸が抜けても白ワインとして使え、ソースの立ち上がりを軽やかにします。

サングリアやホットワイン、ワイン塩・ビネガーなどの加工に回せば、飲み切れない不安を減らし、食品ロスの抑制にもつながります。

使い分けの目安

- 赤(酸味が立ってきた):煮込み、デミグラスの伸ばし、赤ワインソース

- 白(香りが弱まった):蒸し料理、ブールブランやクリームソース、アクアパッツァ

- スパークリング(泡抜け):ムニエルのデグラッセ、軽いリゾット、サラダ用のビネグレット

基本比率と火入れ

- デグラッセ(肉や魚を焼いた後の旨み回収):ワイン50〜100mlを加え、中火で1/2量まで煮詰めてから出汁やバターを合わせます

- 煮込み:液体総量に対してワイン30〜50%、臭み消しには最初に加え、香り付けには仕上げ前に少量追い足します

- マリネ:ワイン3:オイル1:酸(酢やレモン)0.5:塩1%を目安にし、冷蔵で素材や厚みに応じて30分〜一晩

家庭での調理レベルでアルコールは加熱しても完全にゼロになることはありません。提供対象(子ども、妊娠中の方など)に配慮しましょう。

余ったワインを料理に活かすコツ

少量ずつ段階的に加えることで失敗を防ぎます。ワインは酸と糖、ポリフェノールを含むため、一度に多量を入れると酸味過多や渋みが突出しがちです。まずは鍋肌で軽く煮立ててアルコールの角をとり、鍋底の旨み(フォン)を溶かし出してから、塩分・脂肪分・甘味のいずれかでバランスを整えます。

肉料理でのポイント

- マリネ:赤は牛・ラム、白は鶏・豚に向き、冷蔵で数時間。塩は重量の1%を基準に、ハーブはローリエやタイムを少量

- 煮込み:赤は玉ねぎやトマトと相性がよく、1/3量までしっかり煮詰めて酸味を丸くしてからブイヨンを加えます

- 仕上げ:火を止める直前に少量のバターまたはオリーブオイルを乳化させると、渋みの角が取れてまとまりやすくなります

魚介・野菜でのポイント

- 下処理:白ワインをひと振りして数分置くと、揮発性のにおい成分を和らげやすくなります

- 蒸し物:鍋底に白ワイン50〜80ml、にんにくや香味野菜とともに強火で蒸気を立て、短時間で火を通します

- 野菜のグレーズ:白ワインと出汁を同量、砂糖と塩をひとつまみで弱火加熱し、野菜に軽い艶をつけます

味のチューニング

- 酸が強い:少量の砂糖またはバターで丸みを付与

- 渋みが気になる:煮詰め時間を延ばすか、コラーゲン(骨・スジ)由来の出汁で厚みを足す

- ぼやける:塩の再調整、レモン汁を数滴、胡椒で輪郭づけ

サングリアやホットワインにアレンジ

飲み切れなかったワインを手軽にリフレッシュする方法として、サングリアとホットワインはおすすめです。どちらも香りを補うことができ、甘味・スパイスによって弱まったアロマをカクテルとしてリメイクします。

サングリア(冷製)

- 基本比率:ワイン750mlに対し、カットフルーツ(りんご・柑橘・ベリーなど)200〜300g、甘味(砂糖または蜂蜜)大さじ2〜4、好みでオレンジジュース100ml

- 手順:清潔な容器で材料を合わせ、冷蔵で6〜12時間抽出。皮のえぐみが出ないよう長時間の放置は避けます

- コツ:香りを持続させたい場合は、仕上げ直前に少量のフレッシュ柑橘を追加

ホットワイン(温製)

- 基本比率:ワイン300mlに蜂蜜大さじ1〜2、スパイス(シナモン、クローブ、スターアニス)各少量、柑橘薄切り

- 手順:沸騰直前(70〜80℃目安)で火を止め、数分保温して香りを移します。煮立てすぎは香気の散逸につながるため避けます

- 仕上げ:バターや生姜を微量加えると、口当たりがまろやかになります

※温製・冷製いずれも、アルコールが残る可能性があるため、提供対象には配慮してください。

ワイン塩やワインビネガーに加工

加熱や発酵を利用した保存加工は、少量のワインでも使い切れる実用的な方法です。香りの特徴を凝縮・変換し、日常使いの調味料に昇華できます。

ワイン塩

- 材料比率:ワイン2に対し塩1(重量比)。赤はコクと色合い、白はミネラル感を活かせます

- 手順:鍋で弱〜中火にかけ、焦がさないよう撹拌しながら水分を蒸発。ペースト状になったらオーブンまたはフライパンで乾燥させ、細かく砕いて保存

- 使い道:グリル肉・魚、ポテト、カルパッチョの仕上げに少量。香りが強い場合はプレーンソルトとブレンド

ワインビネガー

- 作り方(自然発酵):清潔なガラス容器にワインを入れ、酢酸菌のスターター(市販の無濾過ビネガーなど)を少量加えて通気性の布で口を覆い、20〜30℃の暗所で2〜4週間程度静置

- 作り方(即席):ワインと市販のビネガーを1:1で混ぜ、香草と柑橘皮で短期香味付け。発酵工程を省けるため安全性と再現性が高い

- 衛生管理:器具・容器は熱湯または食品用アルコールで衛生的にし、異臭・濁り・異常発泡が出た場合は使用を中止

- 使い道:ドレッシング、マリネ、ピクルス、ソースの酸味調整

保存とラベリング

- 直射日光を避け、冷暗所で保管。開封後の調味料は清潔なスプーンを使用

- 作製日・原料ワインのタイプをラベルに記載すると、再現性と品質管理が容易になります

以上を踏まえると、飲用としてピークを過ぎたワインでも、加熱・抽出・発酵・濃縮のいずれかのアプローチで、風味資産を無駄なく活用できます。

コルクが入らないときに便利な保存グッズ

再栓で手間取ると酸化が一気に進みやすくなります。コルクが戻らない場合に備えて、用途別にグッズを組み合わせると品質の落ち方を穏やかにできます。

シリコンキャップは被せるだけで密閉性が確保でき、汎用性とスピードに優れます。レバー式ストッパーはテコの力で口元を確実に密着させ、ボトルの個体差による隙間を減らせます。真空ポンプ付きタイプは内部の空気量を減らし、酸素との接触を相対的に抑えられます。

スパークリングにはロック機構付きストッパーが前提ですが、王冠部をしっかり噛ませて圧力に耐える構造を選ぶと、振動や温度変化があってもガス保持と漏れ防止を両立できます。急な来客や複数本を同時に開ける場面に備え、口径の違いに対応できる汎用キャップを複数用意しておくと運用が安定します。

清潔さと耐久性も重要です。食品接触グレードのシリコンやEPDMゴムを選び、使用後は中性洗剤で洗浄、十分に乾燥させてから保管します。アルコール拭きは素材によっては劣化を早めるため、取扱説明に従うのが無難です。長く使うと弾性が低下して密閉性が落ちるため、定期的に交換し、異臭やベタつきが出た場合は速やかに買い替えましょう。

冷蔵庫では立てて保管し、ドアポケットの温度変動や振動を避けることが、ツールの効果を最大限に引き出すコツです。

ワインの賞味期限に関するよくある質問(Q&A)

ワインは未開封でも開封後でも、保存環境によって大きく味や香りが変わります。ここでは、ワイン初心者の方が特に気になる「いつまで飲める?」「どう保存すればいい?」といった疑問をQ&A形式でまとめました。

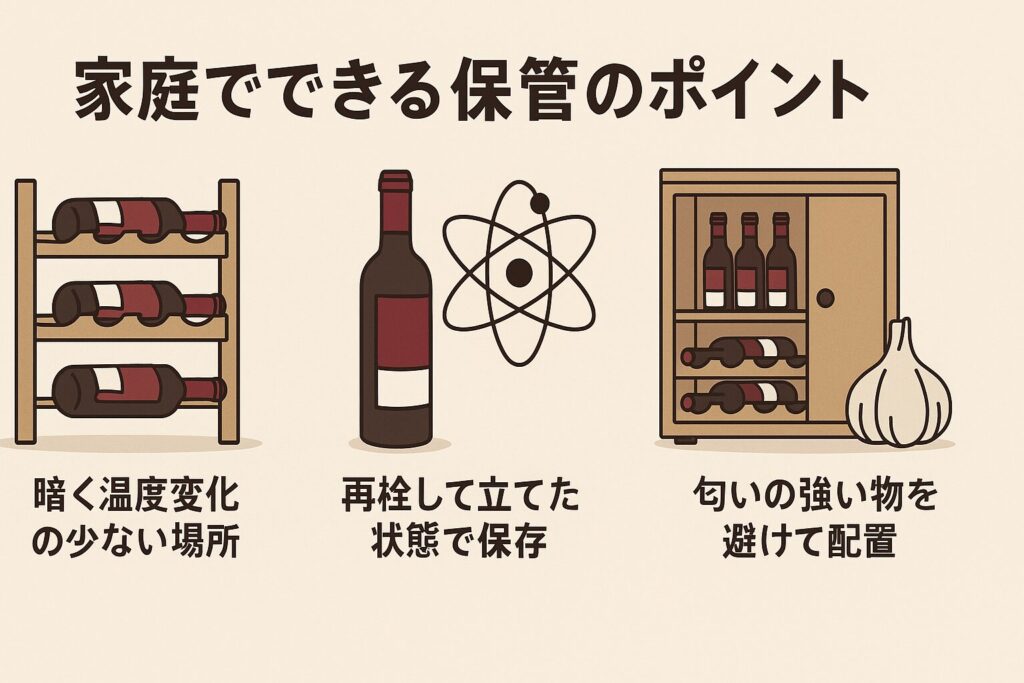

家庭でできる保管のポイント

家で実践できる品質保持の基本は、温度・湿度・光・振動・においの五要素を安定させることです。

温度は12〜18℃の範囲で急変を避け、反応速度の経験則(一般に10℃上がると化学反応は倍速化しやすいとされます)を念頭に、高温環境を可能な限り回避します。湿度は60〜70%が目安で、コルクの乾燥による気密低下を抑えます。光は紫外線だけでなく可視光でも劣化を促すため、遮光ができる場所や箱・新聞紙での保護が役立ちます。

振動は沈殿の攪拌や熟成の乱れにつながるため、洗濯機や冷蔵庫のモーター付近を避けると良好です。におい移りを防ぐには、香りの強い食品から距離を置き、開封後は立てて冷蔵保存に切り替えます。未開封は横置きでコルクに触れさせ、乾燥による収縮を防ぐのが基本です。

冷蔵庫内では、温度変動が大きいドアポケットを避け、奥の棚や野菜室で保管すると安定します。再栓ツールを併用し、必要に応じてハーフボトルへ移し替えてヘッドスペース(空頭部)を小さくすることで、酸素との接触を相対的に抑えられます。ラベルに開栓日を書き、数日〜1週間程度を目安に計画的に使い切ることが望ましいです。

「ブショネ」の見分け方と注意点

ワインを開けたときに「なんだかおかしい」と感じることがあります。その代表例が「ブショネ」と呼ばれる状態です。ブショネになると、本来のフルーティーな香りが消えてしまい、濡れた段ボールやカビっぽいにおいがして、味も平坦で元気がなく感じられます。

まずはグラスを替えてみて、グラス自体ににおいが残っていないか確認してみましょう。それでも違和感が続く場合は、無理に飲まないのが正解です。体に害があるわけではありませんが、せっかくのワインを楽しむことは難しくなります。購入店によっては交換に応じてもらえる場合もあるので、気づいた時点で相談してみると良いでしょう。

また、ブショネとよく間違われるケースもあります。たとえば、ゴムや火薬のようなにおいがする「還元臭」は、グラスを回したりデキャンタージュすることで和らぐことがあります。逆に、ナッツやシェリーのような香りが強い「酸化臭」は、色が濃く変わっていることが多く、経年や保存環境の影響で起こりやすいものです。

判断に迷ったら「香り」「味」「後味」の3つを意識してチェックすることがポイントです。不自然なにおいや味があるときは、安心のためにも飲まずに置いておくのが賢明です。

まとめ|ワイン開封後の賞味期限を守り長く楽しむコツ

- ワインに一律の賞味期限はなく、熟成や保存条件によって大きく左右される

- 未開封はタイプに応じて温度12〜18℃・湿度60〜70%を維持し、飲み頃を逃さない

- 開封後は立てて冷蔵し、空気との接触を最小化するのが基本

- 赤はライトで約3日、フルボディで約5日、白は2日〜1週間、極甘白は約1か月が目安

- スパークリングは専用ストッパーを使っても翌日までが中心

- 真空ポンプやストッパー、小瓶移し替えや不活性ガスで酸化を抑制できる

- コラヴァンを使えば、コルクを抜かずに注げるため酸化を防ぎ、数週間〜数ヶ月もの間「開けたての味わい」を楽しめる

- 常温保存は温度変動や光の影響で劣化が早まるため避ける

- 冷蔵庫ではドアポケットを避け、振動と温度変動の少ない場所を選ぶ

- 飲み頃を過ぎそうなら料理やサングリア、ホットワインに活用

- ブショネは異臭や果実味の欠落が目安。感じたら無理に飲まない判断を

開封後の目安の整理を下の【参考早見表】にまとめました。保存は立てて冷蔵が基本です。再栓はできるだけ早く行い、少しでも良い状態をキープできるようにしましょう。

| 項目 | 赤ライト | 赤フル | 白辛口 | 白中甘口 | 白極甘 | 泡 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 目安日数 | 3日 | 5日 | 2〜3日 | 約1週間 | 約1か月 | 当日〜翌日 |

上表は一般的な目安であり、保存状態やワインの設計によって前後します。味や香りの違和感を感じたら、飲用を控え料理などへの転用をご検討ください。

ワイン開封後の賞味期限は、保存環境やグッズの選び方で大きく変わります。とくにコラヴァンを取り入れれば、家飲みでも「開けたての感動」を長く繰り返し楽しむことができます。

\劣化ゼロ、毎日が開けたて/