飲み残したワインの賞味期限についてお悩みではありませんか。ワインに賞味期限が表示されていない理由をご存知でしょうか。開封後の賞味期限が何日くらいなのか、特に1ヶ月、3ヶ月、半年、あるいは1年も冷蔵庫で保存したものは飲めるのか、気になりますよね。

また、常温保存では腐るのか、ワインが腐ったかどうかの見分け方はどうすればよいのでしょう。開封後の正しい保存方法や、冷蔵庫でいつまで持つのか、さらに1年経過したものを料理に使えるのかも知りたい点です。

- 日本ソムリエ協会認定の現役ソムリエ

- 現役バーテンダーでもあるお酒のプロ

- 家飲みでいかにワインをおいしく楽しむか探求中

- 夫婦そろってソムリエなので、記事情報の正確さには自信あり

この記事では、料理用赤ワインとしての活用法や、開封後のワインを飲みきる工夫、未開封のワインの飲み頃、そしてワインの賞味期限に関するよくある質問まで、詳しく解説します。

賞味期限を気にするうえで、ワインボトルのサイズが知りたい方は、»ソムリエ直伝!ワインのボトルサイズの疑問を全解決で選ぶ楽しさアップの記事で深堀利していますので、ぜひ参考にしてみてください。

- 開封後のワインを期間別に飲めるかどうかの目安

- ワインの酸化を防ぐ正しい保存方法と劣化のサイン

- 飲み残しワインを美味しく活用する料理レシピ

- ワインを開栓せずに楽しむ革新的なアイテム「コラヴァン」

\記念日ワインだって来年も味わえる/

ワイン開封後の賞味期限は?期間別に解説

- ワインに賞味期限が表示されていない理由

- 未開封のワインの飲み頃の目安

- 開封後の賞味期限は何日?冷蔵庫でいつまでいける?

- 1ヶ月・3ヶ月・半年経過したワインの状態

- 1年経過ワインを冷蔵庫保存・料理使用はNG?

- 常温保存で腐る?劣化の見分け方は?

ワインに賞味期限が表示されていない理由

ワインのボトルを手に取って見ると、他の多くの食品とは異なり「賞味期限」や「消費期限」の記載がないことにお気づきでしょうか。これは、法律上の理由と、ワインならではの特性に基づいています。

第一に、日本の法律では、品質の変化が比較的穏やかな特定の食品について、賞味期限の表示を省略することが認められています。消費者庁が定める食品表示基準によれば、アルコール飲料(酒類)は賞味期限の表示を省略できる対象となっています。

第二に、これが本質的な理由ですが、ワインは単なる飲料ではなく、瓶詰めされた後も熟成が進む「生き物」にたとえられるためです。

特に高品質なワインは、タンニン(渋み)がまろやかになり、酸が落ち着き、複雑な「ブーケ」と呼ばれる熟成香が現れるまでに数年、時には数十年を要します。適切な環境で保存すれば、長期にわたりその品質が向上していく可能性さえあります。

このように、全てのワインに一律の「美味しく飲める期限」を設定することが極めて難しいため、賞味期限の表示が馴染まないのです。

その代わりに、多くのワインにはブドウの収穫年を示す「ヴィンテージ」が記載されています。これが、そのワインがどれくらいの熟成段階にあるかを知るための一つの手がかりとなります。

そもそも、ワインのボトルサイズの違いについて疑問をお持ちの方は、»ソムリエ直伝!ワインのボトルサイズの疑問を全解決で選ぶ楽しさアップの記事がとても参考になります。

賞味期限と消費期限の違い

・賞味期限: 定められた方法で保存した場合に、品質が保持され、美味しく飲食できる期限を示します。これを過ぎてもすぐに飲食できなくなるわけではありません。

・消費期限: 定められた方法で保存した場合に、安全に飲食できる期限を示します。期限を過ぎたら飲食を控えるべきものです。

ワインには、アルコールによる保存性も高いため、これらどちらも基本的には表示されていません。

未開封のワインの飲み頃の目安

賞味期限がないとはいえ、全てのワインが長期熟成に向いているわけではありません。ワインには「飲み頃」があり、これはワインのタイプによって大きく異なります。大きく分けると「早飲みタイプ」と「熟成タイプ」があります。

市場に流通しているワインの9割以上は、購入後すぐに美味しく飲める「早飲みタイプ」と言われています。特に数千円以下のデイリーワインは、熟成による変化を期待するよりも、フレッシュな果実味や爽やかな酸を楽しむために、早めに飲むことが推奨されます。

一方、「熟成タイプ」は、豊富なタンニンやしっかりとした酸、凝縮された果実味を持ち、時間をかけてそれらが調和することで真価を発揮します。

一般的な未開封ワインの飲み頃の目安を以下の表にまとめます。ただし、これはあくまで目安であり、銘柄やヴィンテージ(ブドウの作柄)、そして何より保存状態によって大きく変動します。

| ワインの種類 | 飲み頃の目安(購入後) | 特徴 |

|---|---|---|

| ボージョレ・ヌーボー | すぐ(~1年以内) | フレッシュな果実味(イチゴキャンディのような香り)が命。熟成には全く向きません。 |

| スパークリングワイン(非熟成) | 1年~2年以内 | プロセッコやカヴァなど。泡の爽快感とフレッシュさを楽しむため早めに。 |

| 早飲みタイプの白・ロゼ | 1年~2年以内 | ソーヴィニヨン・ブランなど。フレッシュな酸味や華やかな香りを楽しむタイプ。 |

| 早飲みタイプの赤 | 2年~3年以内 | 軽口~中重口のデイリーワインなど。タンニンが穏やかで果実味中心のもの。 |

| 熟成タイプの白 | 3年~10年以上 | ブルゴーニュのグラン・クリュやドイツのリースリング、貴腐ワインなど。 |

| 熟成タイプの赤 | 5年~数十年 | ボルドーのグラン・ヴァンやバローロ、カベルネ・ソーヴィニヨン主体の高級ワインなど。 |

| シャンパーニュ(NV※) | 1年~3年 | ※ノン・ヴィンテージ。購入時が飲み頃ですが、少し寝かせると複雑味が増す場合もあります。 |

注意点:保存環境が最も重要

上記の飲み頃は、あくまで「理想的な環境」で保存された場合の目安です。

- 温度:13℃~15℃(熟成が早すぎず、遅すぎない温度)

- 湿度:70%~75%(コルクの乾燥を防ぎ、空気の流入を防ぐ湿度)

- その他: 光(特に紫外線)が当たらず、振動や異臭のない暗所

日本の一般的な室温、特に夏場に30℃を超えるような場所で放置すると、早飲みタイプでも数ヶ月で熱劣化(風味が飛んで、焦げたような匂いになる)を起こしてしまうため、注意が必要です。

開封後の賞味期限は何日?冷蔵庫でいつまでいける?

ワインは一度開封すると、空気中の酸素に触れることで「酸化」が急速に進みます。酸化は、ワインに含まれるポリフェノールやアルコールと酸素が反応することで起こり、りんごの切り口が茶色くなるのと同じ現象です。適度な酸化は香りを立たせ、味わいをまろやかにしますが、過度な酸化は風味を著しく損ねます。

このため、開封後は「賞味期限(美味しく飲める期間)」が非常に短くなります。

開封後のワインを保存する基本は、必ず栓(コルクやキャップ)をして冷蔵庫に入れることです。赤ワインであっても、常温で放置してはいけません。低温にすることで化学反応(酸化)のスピードを格段に遅らせることができます。冷蔵庫の中でも、冷えすぎず湿度が比較的保たれる「野菜室」が最適です。

近年では、コルクよりも栓をしなくてよいスクリューキャップタイプのワインが人気です。もしスクリューキャップに失敗した場合は、»ワインのスクリューキャップ開封に失敗したら試すべき道具と正しい開け方の記事を参考にしてみてください。

では、冷蔵庫でいつまで持つのでしょうか。これはワインの種類に含まれる「酸化に耐える要素」(タンニン、糖分、酸)の量によって異なります。

種類別・開封後の保存期間目安(冷蔵庫保存)

| ワインの種類 | 美味しく飲める目安 | 特徴・注意点 |

|---|---|---|

| スパークリングワイン | 当日中(~1日) | 最大の魅力である泡が抜けてしまいます。専用ストッパーを使ってもガスの維持は困難です。 |

| 白ワイン(軽口・辛口) | 1日~3日程度 | ソーヴィニヨン・ブランなど。繊細な果実味や華やかな香りの成分が揮発しやすいです。 |

| 白ワイン(甘口・重口) | 3日~1週間程度 | 貴腐ワインなどの甘口は糖分が、樽熟成の重口(シャルドネなど)は成分が酸化を防ぐ助けになります。 |

| ロゼワイン | 1日~3日程度 | 基本的には白ワインの軽口タイプと同様、フレッシュさが失われやすいです。 |

| 赤ワイン(軽口) | 1D~3日程度 | ピノ・ノワールやガメイなど。タンニンが少なく、繊細な風味が酸化に弱いです。 |

| 赤ワイン(重口) | 3日~5日程度 | カベルネ・ソーヴィニヨンなど。豊富なタンニン(渋み)が天然の酸化防止剤のように働き、変化が穏やかです。 |

味わいの変化を楽しむ「熟成」

開封直後よりも2日目の方が、香りが開いてまろやかになり、美味しく感じるワインもあります。これはデキャンタージュと同じく、適度に空気に触れることで(特に若くて硬い重口の赤ワインの)香りが開き、タンニンがまろやかになる「ポジティブな変化」が起こるためです。

しかし、上記の目安期間を過ぎると、多くの場合この「ポジティブな変化」のピークを越え、風味が失われていく「劣化」が上回ります。

1ヶ月・3ヶ月・半年経過したワインの状態

では、開封してから大幅に時間が経過したワインは、どのような状態になるのでしょうか。

開封後「1ヶ月」経過したワイン

冷蔵庫で保存していたとしても、開封後1ヶ月が経過したワインの飲用は推奨できません。

スパークリングワインは完全に泡が抜け、白ワインは酸化が進んで色が濃くなり、酸っぱさが際立ちます。赤ワインは果実味が完全に失われ、タンニンの渋みや酸味だけがトゲトゲしく目立つ状態になっている可能性が非常に高いです。

香りも、本来の華やかさは消え、お酢のようなツンとした刺激臭(酢酸臭)や、古くなった野菜、湿った雑巾のような不快な匂いを感じることがあります。

この状態では、明確な食中毒のリスクは低いかもしれませんが、酢酸菌などが繁殖している可能性は否定できません。何より、まず「美味しくない」状態になっているため、飲用は避けるべきです。料理酒として使うのも、この不快な匂いが料理に移ってしまうため、状態をよく確認する必要があります。

開封後「3ヶ月~半年」経過したワイン

この期間になると、飲用は完全に不可能です。冷蔵庫内で保存していても、酸化と劣化は止まりません。

見た目にも明らかな変化が現れます。白ワインは透明感を失い、濃い黄色や茶色っぽく変色します。赤ワインも鮮やかな色味はなくなり、レンガ色や褐色が強くなります。味わいは、お酢(ワインビネガー)とも異なる、不快な酸味と雑味のある液体に変質しているでしょう。

また、コルクや瓶の口に結露などでカビが発生し、それが内部に影響を与えているリスクも高まります。

1年経過ワインを冷蔵庫保存・料理使用はNG?

開封後1年が経過したワインは、たとえ冷蔵庫で保存していても絶対に飲まないでください。これはもはやワインではなく、劣化した液体であり、廃棄すべきものです。

見た目や香りは、前述の「3ヶ月~半年」の状態よりもさらに悪化しているはずです。飲用は論外ですが、「1年も経ったけど、加熱する料理になら使えるのでは?」と考える方もいるかもしれません。

しかし、開封後1年経過したワインを料理に使うことも強く推奨しません。

1年経過ワインを料理に使えない理由

- 雑菌・カビのリスク: 開封時に空気中の雑菌やカビが混入し、1年かけて瓶内で繁殖している可能性があります。加熱すれば殺菌できるかもしれませんが、菌が生成した不快な物質や匂いは消えません。

- 料理酒の役割を果たせない: 料理酒は「旨味」や「風味(コク)」を加え、素材を柔らかくするために使います。1年経過したワインは、それらを全て失い、ただ「不快な酸味」と「劣化臭」を加えるだけになってしまいます。ビーフシチューなどに使っても、コク出しどころか、料理全体を台無しにする原因となります。

もったいないと感じるかもしれませんが、安全と料理の美味しさのために、開封後長期間経過したものは廃棄するのが賢明です。

常温保存で腐る?劣化の見分け方は?

開封後のワインを常温で放置するのは最も避けるべき保存方法です。特に日本の夏場の室温はワインにとって過酷すぎます。冷蔵庫保存に比べて酸化のスピードが何倍も早まり、軽口のワインなら半日~1日、重口の赤ワインでも数日で飲めない状態になることがあります。

よく「ワインは腐るのか?」という質問がありますが、正確には「腐敗」するのではなく「劣化」します。

- 腐敗: 微生物が繁殖し、有害物質を生成すること(食中毒の原因)。

- 劣化: 主に酸化や熱により、風味や香りが著しく損なわれること(飲んでも害は少ないが不味い)。

ワインはアルコールや酸が含まれているため、食中毒を引き起こすような「腐敗」は起きにくいです。しかし、酸化が進みすぎたり、高温にさらされたりすることで、風味や香りが損なわれる「劣化」が急速に起こります。

ワインが劣化している(飲めない状態)かどうかは、以下のポイントで見分けます。

ワインが劣化したサイン(見分け方)

- 香り: お酢のようなツンとした酸っぱい匂い(酢酸臭)がする。または、紹興酒やマデイラワインのような、焦げたナッツやカラメルのような匂い(熱劣化した匂い=マデリ化)がする。

- 色: 白ワインが濃い黄色や茶色に変色している。赤ワインが若々しいルビー色やガーネット色ではなく、くすんだ茶色やレンガ色になっている(※これは長期熟成による変化と見分けが難しい場合もあります)。

- 味わい: 飲んだ瞬間に、明らかに酸っぱすぎる。または味が抜けて水っぽく、酸味や苦味、エグミだけが際立って感じられる。

- 見た目: ワインが明らかに濁っている、または気泡が発生している(スパークリングワイン以外)。

ブショネ(コルク臭)とは?

「ブショネ」は、開封後の劣化とは異なり、未開封の状態で発生する品質不良です。これは生産・瓶詰めの段階でコルクが微生物に汚染されることでTCA(トリクロロアニソール)という物質が発生し、ワインにカビ臭や湿った段ボールのような不快な匂いが移る現象を指します。

これは消費者の保存方法に関わらず購入時点で発生している可能性があり、もしこの匂いがした場合は劣化ではなく不良品ですので、飲むことはできません。

ワイン開封後の賞味期限を延ばす保存と活用

- 開封後の酸化を防ぐ正しい保存方法

- 料理用に使うワインなどにして飲みきる工夫

- ワインの賞味期限に関するよくある質問

- 結論:開栓しないコラヴァンの魅力

- コラヴァンの口コミもチェック!

- まとめ:ワイン開封後の賞味期限を総括

開封後の酸化を防ぐ正しい保存方法

開封後のワインの賞味期限(美味しく飲める期間)は、「いかに酸素との接触を減らすか」にかかっています。酸化を遅らせるための具体的な正しい保存方法をいくつか紹介します。

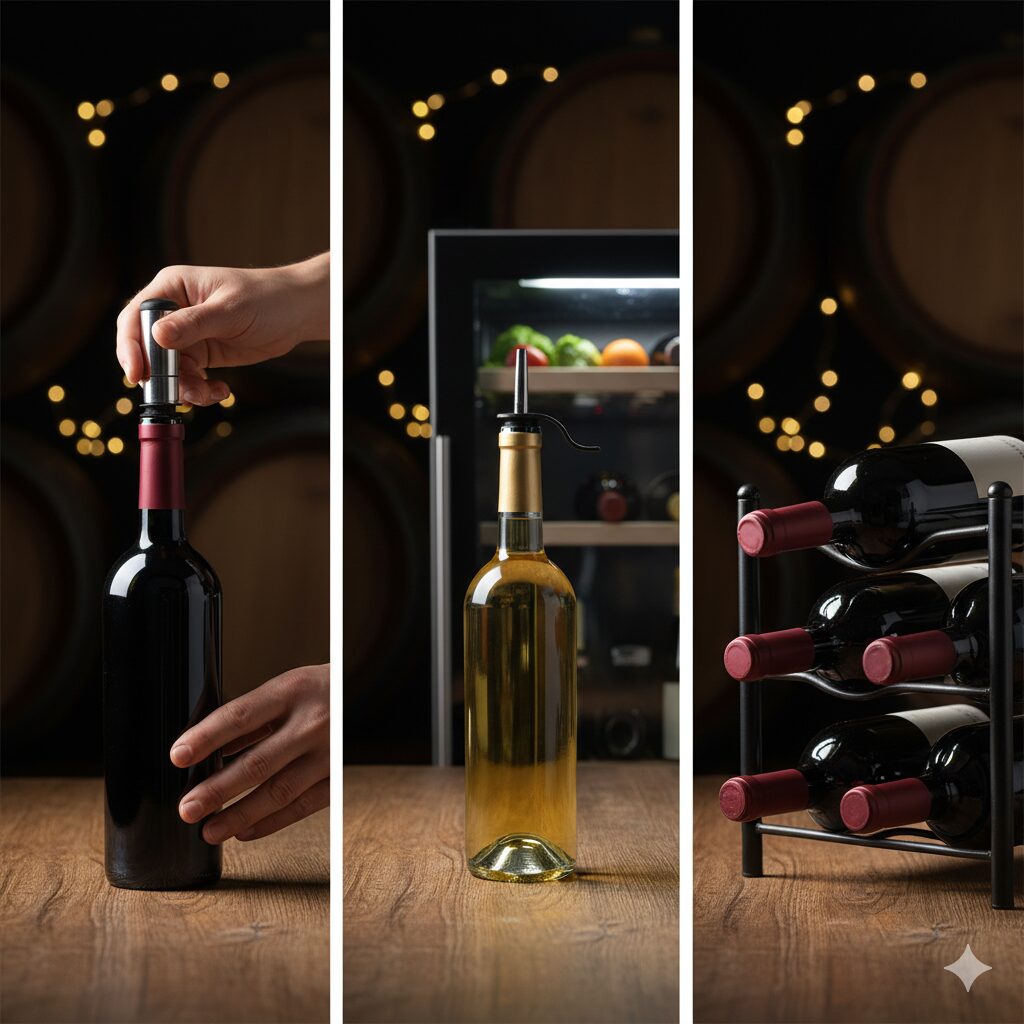

1. 必ず冷蔵庫(野菜室がベター)で保存

前述の通り、これが基本中の基本です。「赤ワインは常温」というのは飲むときの温度であり、保存の温度ではありません。開封後は酸化を防ぐことが最優先です。必ず冷蔵庫で低温保存し、飲む30分~1時間ほど前に冷蔵庫から出して適温に戻せば、美味しさを損ないません。冷えすぎず、振動が少ない「野菜室」が最適です。

なお、ワインの保存はワインセラーがに最も最適な環境です。

2. ボトルは「立てて」保存

未開封のコルク栓ワインは、コルクが乾燥して縮み、隙間から空気が入るのを防ぐために「寝かせて」保存しますが、開封後は逆に「立てて」保存します。これは、ワインと空気が触れる表面積を最小限にするためです。寝かせると空気に触れる面積が広くなり、酸化が早まってしまいます。

3. ワインの栓(ストッパー)を使う

抜いたコルクを逆さにして(膨張していない側から)差し込んだり、スクリューキャップをしっかり閉め直したりするだけでも一定の効果はあります。さらに酸化を防ぎたい場合は、専用のワインストッパーが非常に便利です。

- 真空ポンプ(バキューム)タイプ: ボトル内の空気を手動ポンプで吸い出し、真空に近い状態にすることで酸化を強力に防ぎます。最も手軽で効果的な方法の一つです。ただし、香りの成分も一緒に吸い出してしまう可能性があるという意見もあります。

- 窒素ガス注入タイプ: ワインよりも重い不活性ガス(窒素やアルゴンガス)をボトルに注入し、ワインの液面にフタをすることで空気との接触を物理的に断ちます。風味への影響が最も少ない方法とされています。

- スパークリングワイン専用ストッパー: 炭酸ガスが抜けないよう、ボトルにしっかり固定し圧力をかけられる専用のストッパーを使用します。

4. 小さな瓶に移し替える

ボトル内のワインの残量が半分以下になった場合、ボトル内の空気の割合が大きくなり、酸化が進みやすくなります。その場合は、飲み残したワインを小さな瓶(ハーフボトルやスクリューキャップの小瓶など)に移し替え、瓶の口ギリギリまでワインで満たして栓をすると、空気に触れる面積を極限まで減らせます。

移し替える際も、なるべく空気に触れさせないよう、静かに泡立てないように注ぐのがコツです。

料理用に使うワインなどにして飲みきる工夫

「開封後3日を過ぎ、飲むには少し風味が落ちてしまったけど、捨てるのはもったいない…」そんな時は、飲用以外の方法で活用しましょう。ただし、これは開封後1週間以内で、明らかな劣化臭(酢酸臭など)がしていないことが前提です。

特に料理用赤ワインとして使う場合、重口でタンニン(渋み)がしっかりしたものは、煮込み料理に使うとコクと深みを与えてくれますよ。

1. 料理酒として活用する(煮込み・ソース)

最も一般的な活用法です。加熱することで余計な酸味やアルコールが飛び、旨味と香りが残ります。

- 赤ワイン: ビーフシチュー、牛すじ煮込み、ミートソース、ハヤシライス、ステーキソースなどに。肉を柔らかくし、コクを加えます。

- 白ワイン: 魚介のアクアパッツァ、アサリのワイン蒸し、鶏肉のクリーム煮、リゾットなどに。魚介の臭みを消し、爽やかな風味を加えます。

2. 自家製サングリアにする

風味が落ちたワインでも、フルーツのフレッシュな風味を加えることで美味しいカクテルに変身します。

ピッチャーに飲み残しのワイン(赤でも白でも可)を注ぎ、カットしたお好みのフルーツ(オレンジ、レモン、リンゴ、ベリー類、パイナップル、キウイなど)と、お好みで砂糖やハチミツ、シナモンスティックを加えます。冷蔵庫で数時間冷やして味を馴染ませれば完成です。オレンジジュースなどで割っても手軽に楽しめます。

3. ホットワイン(ヴァン・ショー)にする

寒い季節におすすめの活用法です。スパイスの香りで、ワインの落ちた風味をカバーできます。

小鍋に赤ワインを入れ、スライスしたオレンジやレモン、シナモンスティック、クローブ、八角などお好みのスパイスと、砂糖やハチミツを加えて弱火にかけます。沸騰させないように注意しながら温めれば完成です。体が温まり、アルコールも飛ぶので飲みやすくなります。

4. 自家製ワイン塩を作る

少し手間はかかりますが、ステーキなどに合うおしゃれな調味料が作れます。

フライパンに赤ワイン(100ml程度)を入れ、弱火で煮詰めてアルコールを飛ばし、半量程度にします。そこに塩(50g程度)を加え、弱火のまま焦がさないように木べらで混ぜ続けます。水分が飛んでサラサラになったら完成です。冷まして密閉容器で保存します。

注意:ワインビネガー(お酢)にするのは難しい

ワインを放置すればお酢になると思われがちですが、良質なワインビネガー(食酢)を作るには、特定の「酢酸菌」が必要です。単に放置しただけでは、空気中の酢酸菌がうまく入るか分からず、他の雑菌が繁殖したり、単に劣化したりするリスクの方が高いです。自家製ビネガー作りは難易度が高いと認識しておきましょう。

ワインの賞味期限に関するよくある質問

ここでは、ワインの賞味期限や保存に関して、特によく寄せられる質問とその回答をQ&A形式でまとめました。

結論:開栓しないコラヴァンの魅力

「開封後の賞味期限を気にして、ボトル1本を飲み切るのが大変」「グラス1杯だけ飲みたいけど、ボトルを開けるのがもったいない」…こうしたワイン愛好家の長年の悩みを、根本から解決する革新的なアイテムがあります。

それが「コラヴァン(Coravin)」です。

これは、私が知る中で最も画期的なワイン保存アイテムです。ワインの「開封後の賞味期限」という概念そのものを、過去のものにしてしまう力を持っています。

コラヴァンの最大の魅力は、「コルクを抜かずに(開栓せずに)ワインを注げる」点にあります。

その仕組みは、コラヴァン公式サイトによると、まず医療グレードの細いニードル(針)をコルクに突き刺します。次に、レバーを操作してボトル内に純度99.99%の不活性ガス(アルゴンガス)を注入します。このガスの圧力によってワインがニードルから押し出され、グラスに注がれます。ワインを注いだ後、ニードルを引き抜くと、天然コルクの持つ弾力で穴が自然に塞がります。

コラヴァンの操作性は、上記見出しの動画をご参照ください。

ボトル内には酸素が一切入らず、ワインはアルゴンガス(空気より重く、ワインと反応しない)に守られるため、ワインは「未開封」とほぼ同じ状態に保たれます。これにより、数ヶ月後、あるいは数年後でも、再び同じボトルからフレッシュな状態のワインを楽しむことができるのです。

人気タレントの手越祐也さんも、コラヴァンを気に入って愛用されています。

コラヴァンのメリット

- 酸化をほぼ完全に防ぐ: 開封しないため、酸化の心配が一切ありません。

- 自由な飲み比べが可能: 複数のボトルから同時にグラス1杯ずつ注ぎ、贅沢な飲み比べが楽しめます。

- 高価なワインの熟成を確認: 例えば12本購入したワインの熟成ピークを確認するために、1本を犠牲にすることなく、数ヶ月ごとに状態をチェックできます。

- 少量ずつ楽しめる: 「今夜は少しだけ飲みたい」「料理に少しだけ使いたい」というニーズに完璧に応えます。

コラヴァンの注意点(デメリット)

- 初期費用とランニングコスト: 本体が数万円と高価な上、交換用のアルゴンガスカプセル(消耗品)にもコストがかかります。

- 対象外のワイン: スクリューキャップのワイン(別売りの専用キャップが必要なモデルあり)や、発泡性ワイン全般(シャンパーニュ、プロセッコなど。これらには専用の別モデルが必要です)には基本的に使用できません。また、合成コルクや非常に古い脆いコルクでは穴が塞がらない可能性があります。

高価ではありますが、開封後の賞味期限を気にしてワインを無理に飲み切ったり、お気に入りのワインを劣化させて廃棄したりするストレスから解放される価値は計り知れません。特に良いワインを少しずつ、最高の状態で楽しみたい方にとっては、最高の投資と言えるでしょう。

\記念日ワインだって来年も味わえる/

コラヴァンの口コミもチェック!

コラヴァンにご興味のある方は、口コミも気になりますよね。ここでは、コラヴァンの口コミやレビューをいくつかご紹介します。

まとめ:ワイン開封後の賞味期限を総括

- ワインに賞味期限の表示義務はない

- ワインは「腐る」のではなく「劣化」する

- 未開封の飲み頃は早飲みタイプなら1年から3年程度

- 開封後の賞味期限は空気(酸素)に触れることで決まる

- 開封後は必ず冷蔵庫で立てて保存する

- スパークリングワインの開封後は当日中が目安

- 白ワインや軽口赤ワインは開封後1日から3日が目安

- 重口赤ワインはタンニンが多いため開封後3日から5日が目安

- 開封後1ヶ月が経過したワインの飲用は推奨されない

- 開封後3ヶ月や半年が経過したワインは飲用不可

- 開封後1年経過したワインは冷蔵庫保存でも廃棄する

- 1年経過ワインは雑菌や劣化のため料理にも使わない

- 劣化のサインは「酢酸臭」「変色」「強すぎる酸味」

- 開封後の保存は真空ポンプやストッパーが有効

- 飲み残しはサングリアやホットワイン、料理酒として活用する

- 究極の酸化防止策は開栓しない「コラヴァン」

コラヴァンがあれば、これまで開けるのをためらっていた特別なワインも、気軽に日々の楽しみに変えられます。

この機会に、じっくりと時間をかけて味わいたい、素晴らしいワインの世界も併せてご覧になってみてはいかがでしょうか。下のおすすめ記事もぜひ参考にしてみてください。

\記念日ワインだって来年も味わえる/