ワイン造りに挑戦したいと考えたとき、「ワイン 酵母 どこで売ってる」と検索する方は少なくありません。ワイン酵母の購入先や選び方を知ることは、理想のワインを造る第一歩です。本記事では、ワイン酵母の特徴や種類を解説し、どこで購入できるのかを詳しく紹介します。また、ワイン酵母の作り方や発酵時間、添加する量はどのくらいなのかといった実践的な情報もお伝えします。

さらに、酵母がどこにいるのか、イースト菌や日本酒の酵母との違いは何かという基礎知識、酵母が死滅する温度や発酵管理の注意点についても触れています。ワイン発酵の化学式を知ることで、発酵の仕組みを理解しやすくなるでしょう。

- 日本ソムリエ協会認定の現役ソムリエ

- 現役バーテンダーでもあるお酒のプロ

- 家飲みでいかにワインをおいしく楽しむか探求中

- 独自に評価基準を設定しプロ目線でワインを評価

ワイン酵母を購入する際のポイントやおすすめの方法まで、初めての方でも安心して読める内容にまとめました。ぜひ自家製ワインを造ってみたいとお考えの方は、当記事の情報をお役立てください。

- ワイン酵母の購入先としてネット通販や実店舗の選び方

- ワイン酵母の種類や特徴と選び方のポイント

- ワイン酵母の発酵時間や添加量、温度管理の基礎知識

- ワイン酵母とイースト菌、日本酒酵母の違い

ワイン酵母はどこで売ってる?おすすめの購入先は?

- ワイン酵母の購入はネット通販がおすすめ

- 実店舗の取り扱い例

- ワイン酵母の代表種「サッカロミセス・セレビシエ」とは

- ワイン酵母の特徴と種類を知って選ぶ

- 酵母はどこにいる?自然酵母と市販酵母の違い

- イースト菌と日本酒の酵母の違いも解説

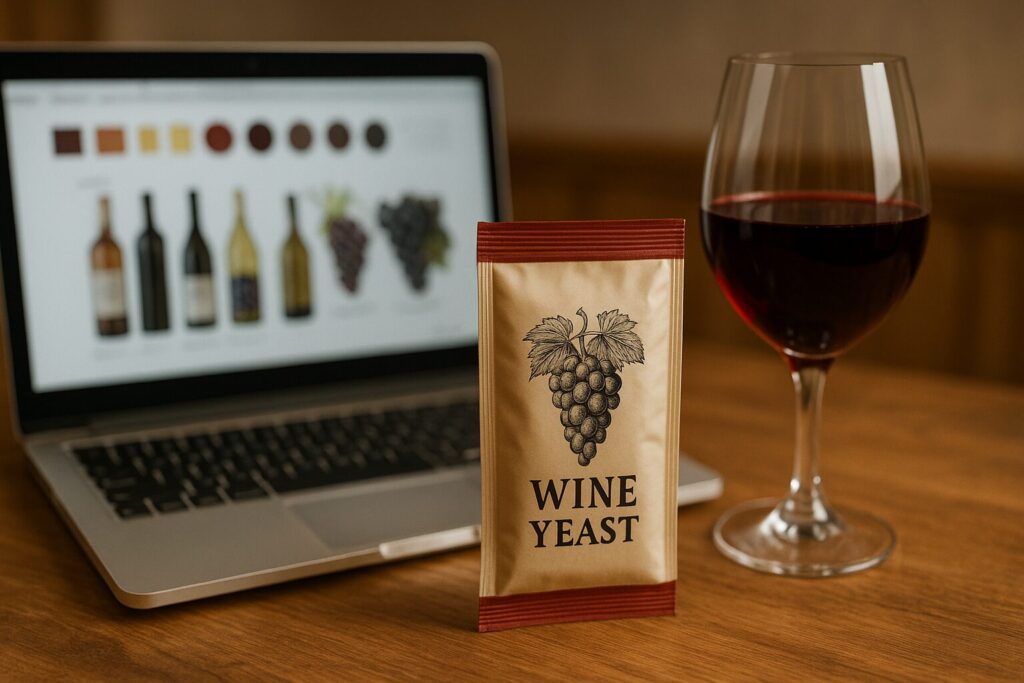

ワイン酵母を購入したいと考えている方にとって、どこで手に入れるのが良いのかは大きな疑問なのではないでしょうか。結論からお伝えすると、ネット通販での購入がもっとも便利で選択肢が豊富です。なぜなら、ネットでは多種多様なワイン酵母の種類を比較しやすく、欲しい商品を自宅まで届けてもらえるからです。

例えば、Amazonや楽天市場、専門の醸造用品店のオンラインショップでは、ワイン酵母の種類や特徴、対応するブドウ品種、用途などの情報が詳しく掲載されています。これにより、初心者でも自分の目的に合った酵母を選びやすくなります。さらに、レビューや口コミを確認することで、実際に使った人の意見を参考にできる点もネット購入の大きな利点です。

もちろん、実店舗で購入することも不可能ではありません。ただし、店舗によっては取り扱いがない場合や、在庫が限られていることもあります。特に地方では専門店が少なく、必要な酵母がすぐに手に入らないことも珍しくありません。このような背景から、ネット通販を活用することで手軽かつ確実にワイン酵母を入手できると言えるでしょう。

ワイン酵母の購入はネット通販がおすすめ

ワイン酵母を購入する際、ネット通販を選ぶことには多くのメリットがあります。最大の魅力は、種類の豊富さと情報のわかりやすさです。ネット通販では、国内外のさまざまなメーカーが製造するワイン酵母が販売されており、特徴や適した発酵条件、風味の違いなども詳細に説明されています。このため、初心者から経験者まで、自分に合った商品をじっくりと選ぶことができます。

さらに、ネット通販であれば自宅にいながらにして購入できるため、わざわざ遠方の専門店へ足を運ぶ必要がありません。特に仕事や家庭の都合で時間が限られている方にとっては、大きなメリットとなります。加えて、ネット上では価格の比較もしやすく、キャンペーンや送料無料の条件など、お得な購入方法を探すこともできます。

ただし、ネット通販にも注意点があります。それは、実物を手に取って確認できないという点です。このため、信頼できるショップやメーカーから購入し、商品の詳細説明やレビューを必ず確認することが重要です。このように、ネット通販は便利で効率的ですが、選び方には少し工夫が必要です。

実店舗の取り扱い例

ワイン酵母はネット通販が便利とはいえ、実際の店舗で手に入れたいと考える方もいるでしょう。実店舗での購入には、商品を直接確認できる安心感があります。取り扱い例としては、ワイン醸造やビール、リキュール造りの資材を扱う専門店が挙げられます。特に、都市部の大手ホームセンターや酒造用品店、手作りキットを取り扱うクラフトショップなどでは、ワイン酵母が販売されていることがあります。

例えば、東京都内や大阪市内の醸造資材専門店では、初心者向けから上級者向けまで幅広いワイン酵母が揃っています。スタッフに直接相談できる点も、実店舗ならではのメリットです。選び方のアドバイスをもらったり、必要な資材をまとめて購入したりできるため、初めての方にとって安心できる選択肢です。

しかし、全ての店舗で常に豊富な在庫があるわけではない点には注意が必要です。特に地方の店舗では、取り扱いがなかったり、取り寄せ対応になる場合もあります。こうした場合は、事前に電話や公式サイトで在庫確認を行うと良いでしょう。このように、実店舗での購入は安心感がある反面、事前の確認や足を運ぶ手間がかかることもあります。

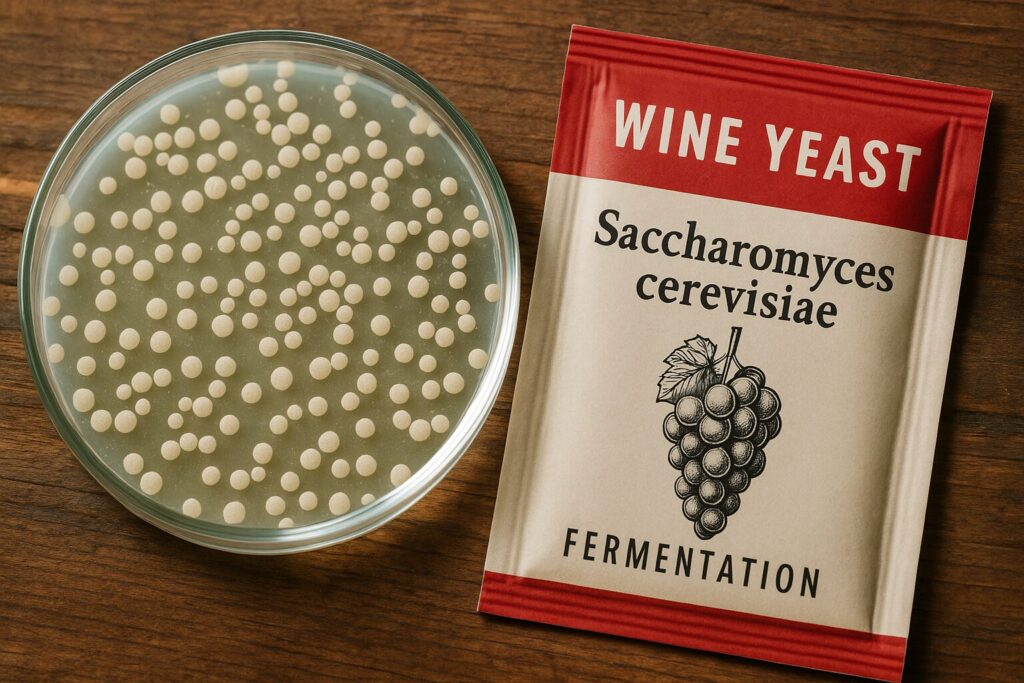

ワイン酵母の代表種「サッカロミセス・セレビシエ」とは

サッカロミセス・セレビシエは、ワイン造りにおいて最も重要な役割を果たす酵母の一種です。この酵母は、アルコール発酵を最後まできちんと進める能力を持っているため、安定した品質のワインを造る上で欠かせない存在となっています。古くからパンやビールの発酵にも利用されており、その発酵力の高さや扱いやすさが広く評価されてきました。

こうした特徴を持つサッカロミセス・セレビシエは、ブドウの果皮や畑の周囲の自然環境にも存在しています。ブドウの収穫時に果皮についた状態で果汁に入り、条件が整うと発酵を開始します。また、醸造所では純粋培養されたサッカロミセス・セレビシエを意図的に添加することで、発酵の安定と風味のコントロールを図っています。これにより、狙った香りや味わいを引き出しやすくなるのです。

ただし、全てのワインがこの酵母だけで造られているわけではありません。天然酵母との併用や、発酵初期は自然酵母を活かし、後半はサッカロミセス・セレビシエで仕上げる方法もあります。これにより、独自の風味や複雑な香りを引き出す工夫がなされています。このように、サッカロミセス・セレビシエはワイン醸造における「主役」とも言える存在です。

ワイン酵母の特徴と種類を知って選ぶ

ワイン酵母には多くの種類があり、それぞれに異なる特徴があります。どの酵母を選ぶかによって、完成するワインの香りや味わい、発酵の進み方が大きく変わるため、酵母選びはワイン造りの重要なポイントです。例えば、果実味を強調したフルーティーなワインにしたい場合と、スパイシーで複雑な香りを持つワインにしたい場合では、選ぶ酵母が異なります。

サッカロミセス・セレビシエをはじめとする代表的な酵母は、アルコール耐性が高く、安定した発酵を実現できるため、多くのワイン醸造で採用されています。一方で、自然酵母や野生酵母は個性的な香りや風味を生むものの、発酵の進行にばらつきが出ることもあるため、管理の難易度が上がります。これを逆に活かし、オリジナル性の高いワインを造りたいと考える生産者もいます。

このように考えると、酵母の種類や特徴を正しく理解することが、理想のワイン造りの第一歩です。初めてワイン酵母を選ぶ場合は、どんな味わいや香りを目指したいのかを明確にし、それに合った酵母を選ぶことをおすすめします。ネット通販や専門店では、酵母の特徴が詳しく記載されていますので、比較しながら選ぶと良いでしょう。

酵母はどこにいる?自然酵母と市販酵母の違い

酵母は、私たちの身の回りのあらゆる場所に存在しています。自然界では、ブドウの果皮や樽、畑の土壌、さらには空気中にも酵母は漂っており、これらが自然酵母と呼ばれています。この自然酵母は、ブドウの収穫とともに果汁へ入り込み、条件がそろえば自発的に発酵を始めることがあります。こうした自然酵母は、ワインに複雑で個性的な香りをもたらすことがある一方、発酵が思うように進まなかったり、望ましくない風味が出るリスクもあります。

これに対し、市販酵母は、ワイン醸造のために選抜され、純粋培養された酵母です。市販酵母の大きな特徴は、発酵力が安定しており、アルコール耐性や温度耐性も一定の基準を満たしている点です。これにより、計画的かつ安定したワイン造りが可能となります。多くのワイン生産者が市販酵母を利用するのは、品質管理を徹底し、狙った味わいや香りを確実に引き出せるためです。

ただし、自然酵母と市販酵母のどちらが優れているというわけではなく、それぞれに良さがあります。自然酵母の風味を活かしながら、市販酵母で発酵を補助するという方法もあります。あなたがもし自家醸造を考えているなら、まずは市販酵母で基礎的な発酵の流れを学び、その後、自然酵母を取り入れることで、より奥深いワイン造りに挑戦するのも一つの楽しみ方でしょう。

| 比較項目 | 自然酵母の特徴 | 市販酵母の特徴 |

|---|---|---|

| 存在場所 | ブドウの果皮、畑、樽、空気中など自然界に広く存在 | ワイン用に選抜・純粋培養された酵母 |

| 発酵の安定性 | 発酵が不安定で風味にばらつきが出ることがある | 安定した発酵ができ狙った味や香りを出しやすい |

| 香り・風味 | 複雑で個性的な香りや風味を生む可能性がある | 一定の香りや風味を計画的に引き出せる |

| 管理の難易度 | 雑菌混入や発酵不良のリスクが高く管理が難しい | 品質管理がしやすく初心者にも向いている |

| 活用方法 | 個性的なワインやオリジナル性を出したいときに活用される | 安全で確実な発酵や品質管理を重視したいときに使う |

イースト菌と日本酒の酵母の違いも解説

イースト菌と日本酒の酵母は、どちらも発酵に欠かせない微生物ですが、その性質や用途にははっきりとした違いがあります。イースト菌は主にパン作りやビール、ワインなどに使われる酵母の総称で、特にサッカロミセス・セレビシエという種類が代表的です。この酵母は糖分をアルコールと二酸化炭素に分解する働きがあり、安定した発酵力を持っています。パンの場合は二酸化炭素で生地を膨らませ、ワインやビールではアルコールを生成する役目を果たしています。

一方、日本酒に使われる酵母は、日本酒造り専用に選抜されたもので、協会酵母と呼ばれることが多いです。この酵母は比較的低温でも活発に発酵でき、香り成分であるエステル類を多く生成する傾向があります。これにより日本酒特有の華やかでフルーティーな香りが生まれます。さらに、日本酒酵母は高いアルコール耐性を持ち、アルコール度数が15%を超えるお酒でも発酵を維持できる力があります。

このように、イースト菌と日本酒酵母は、用途や風味の出し方、発酵温度の適性、アルコール耐性などに違いがあります。どちらも人類の発酵文化を支えてきた存在ですが、目的に応じて使い分けることが大切です。あなたが自家醸造や発酵食品作りを始める際には、それぞれの特徴を理解して選ぶと良いでしょう。

| 種類 | 主な用途 | 特徴 | 発酵温度 | アルコール耐性 |

|---|---|---|---|---|

| ワイン用酵母 | ワイン醸造 | アルコール耐性が高く安定した発酵が可能 | 18〜25℃が適温 | 高い(12〜15%以上可) |

| イースト菌 (酵母の総称) | パン・ビール・ワイン | 糖分をアルコールと二酸化炭素に分解し発酵力が高い | 25〜30℃程度 | 中程度(用途により異なる) |

| 日本酒酵母 | 日本酒醸造 | 低温でも活発に発酵し華やかな香りを生む | 10〜15℃前後 | 非常に高い(15%以上可) |

ワイン 酵母はどこで売ってる?購入前に知りたい基礎知識

- ワイン酵母の作り方と家庭での注意点

- ワイン酵母の発酵時間と添加する量は?

- 酵母が死滅する温度と発酵管理のポイント

- ワイン発酵の仕組みを化学式で理解する

ワイン酵母の作り方と家庭での注意点

ワイン酵母は専門の培養設備が必要で、家庭で一から作るのは実際には難しいものです。ただ、自然酵母を活かす簡易的な方法であれば挑戦できます。例えば、農薬や防腐剤が使われていない新鮮なブドウを清潔な瓶に入れ、果汁が出るまで軽く潰し、そのまま蓋をせずに布などで覆って数日置いておくと、空気中やブドウの表面に付着している酵母が自然に発酵を始めます。これが自然酵母を起こす簡易なやり方です。

ただし、この方法には注意が必要です。まず、衛生管理が十分でないと雑菌が繁殖し、腐敗や異臭、カビの原因になります。さらに、自然酵母の場合はどんな酵母が優勢になるか予測できないため、発酵が進まなかったり、意図しない風味が出る可能性もあります。このため、本格的にワインを造りたい場合は、市販の純粋培養されたワイン酵母を利用するのが安全です。

ここで大切なのは、家庭で酵母を育てる場合も、器具の消毒や管理を徹底することです。初めて挑戦する方は、失敗を防ぐためにも、市販のワイン酵母と自然酵母の両方を試し、発酵の違いや風味の変化を学んでみると良いでしょう。

ワイン酵母の発酵時間と添加する量は?

ワイン酵母の発酵時間や添加量は、ワインの出来上がりに大きな影響を与えます。ワイン酵母を添加してからの発酵時間は、環境温度や糖分量、酵母の種類によって異なりますが、一般的には1週間から2週間程度で主要な発酵が完了します。その後、熟成期間に移り、ゆっくりと味わいや香りが深まっていきます。発酵を始めて最初の数日は特に活発で、気泡が勢いよく発生し、二酸化炭素が放出されます。

そして、ワイン酵母の添加量は、果汁1リットルあたり約0.2〜0.3グラムが目安です。少なすぎると発酵がうまく進まなかったり、雑菌が繁殖しやすくなります。一方で、入れ過ぎは発酵の勢いが強くなりすぎ、香りや風味の調整が難しくなることがあります。このため、説明書やメーカーの推奨量をしっかり確認して使うことが大切です。

また、発酵の温度管理も重要です。ワイン酵母は20度前後の温度で最も安定した発酵を行いますが、30度を超えると酵母が弱り、場合によっては死滅することもあります。こうした点に注意し、温度や添加量、発酵期間を丁寧に管理することで、家庭でも質の良いワインを作ることができます。発酵の様子を観察しながら、ゆっくりとワイン造りを楽しんでみてください。

酵母が死滅する温度と発酵管理のポイント

酵母は発酵に欠かせない微生物ですが、その働きを維持するには温度管理がとても重要です。酵母は生き物ですので、適温を超えるとその活動が弱まり、最悪の場合死滅してしまいます。一般的に、ワイン酵母の多くはおおよそ35度を超えると活動が低下し、40度を超えると死滅するリスクが高くなります。だからこそ、発酵中の温度は必ず確認しながら進める必要があります。

ここで、なぜ温度管理がそれほど大切なのかというと、温度が高すぎると酵母だけでなく、ワインの風味にも悪影響が出るためです。高温環境では発酵が異常に早く進み、アルコール以外の不要な副産物が多く生成されることがあります。また、逆に温度が低すぎると酵母の働きが鈍くなり、発酵が途中で止まってしまう可能性もあります。このため、ワイン造りにおいては18〜25度程度の管理が理想とされています。

実際の発酵管理のポイントとしては、まず仕込み時に使う容器を直射日光の当たらない場所に置くことです。さらに、夏場や暖房の効いた部屋で仕込む場合には、冷水を入れたボウルに発酵容器を浮かべたり、発酵専用の温度管理器具を利用したりするのも良い方法です。酵母の働きや風味を最大限に活かすためにも、温度計を使って定期的に確認する習慣をつけると安心です。あなたが自家製ワインを造る際も、こうした管理を意識してみてください。

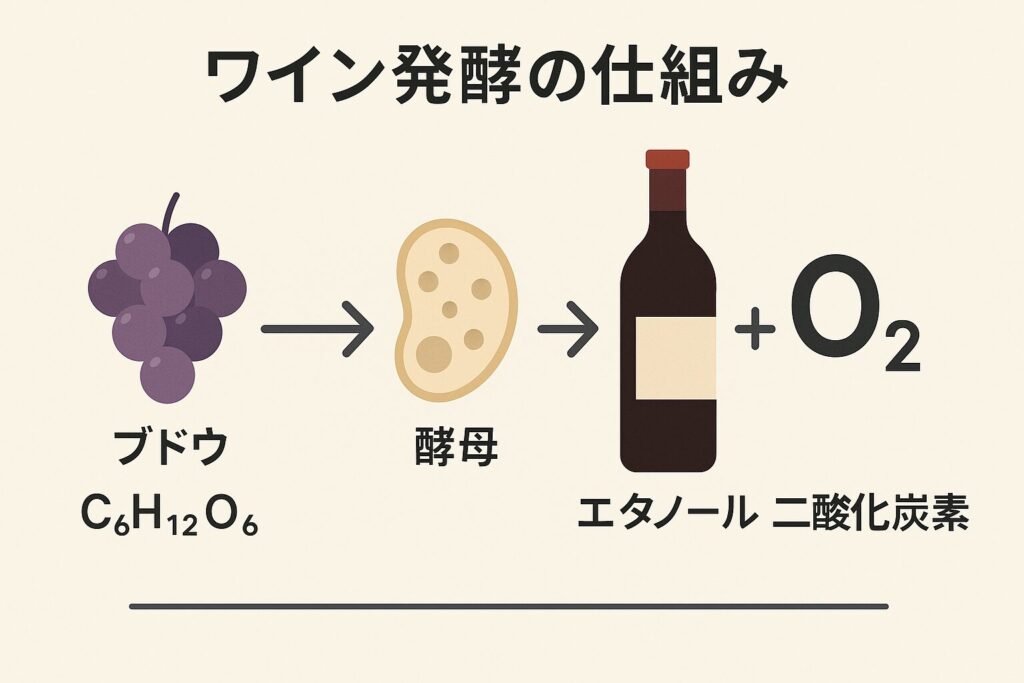

ワイン発酵の仕組みを化学式で理解する

ワイン造りにおける発酵の仕組みは、一見難しそうに思えるかもしれませんが、化学式を知ることでその基本がぐっとわかりやすくなります。ワインの発酵は、ブドウに含まれる糖分(グルコース)が酵母の働きによってアルコールと二酸化炭素に分解される反応です。この化学式は「C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2」と表されます。ここでC6H12O6はブドウ糖、2C2H5OHはエタノール(アルコール)、そして2CO2は二酸化炭素です。

この式の通り、1分子のブドウ糖が分解されると、2分子のアルコールと2分子の二酸化炭素が発生します。つまり、ブドウ糖を酵母が分解することでワイン特有のアルコールが生まれ、発酵中に泡のように見えるのはこの二酸化炭素なのです。こうして発生したガスが発酵の進行を示すサインになります。

ただ単に糖分がアルコールになるだけでなく、この過程でさまざまな副産物が微量に生成され、ワイン独特の香りや風味の個性を作り出しています。そのため、化学式を知ることは、ワイン造りの奥深さを理解する助けとなります。あなたが発酵の様子を観察するとき、この式を思い出すことで、今どのような変化が起きているのかをイメージしやすくなるでしょう。化学の視点からもワイン造りを楽しんでみてください。

まとめ|ワイン 酵母はどこで売ってるのかと、購入のポイント

- ワイン酵母はネット通販の利用が便利で選択肢も多い

- 実店舗では専門店や一部のホームセンターで取り扱いがある

- ネットでは価格比較やレビュー確認がしやすい

- Amazonや楽天、専門通販サイトで詳細情報を入手できる

- 都市部の醸造用品店ならスタッフに相談でき安心感がある

- 地方では実店舗の在庫が少なく取り寄せになることが多い

- サッカロミセス・セレビシエは安定発酵を担う代表的な酵母

- 市販酵母は発酵力やアルコール耐性が安定している

- 自然酵母はブドウや空気中に存在し独特の風味を生む

- 酵母の種類選びがワインの味や香りを左右する

- 発酵適温は18〜25度で温度管理が重要

- 酵母の添加量は果汁1リットルに約0.2〜0.3gが目安

- 発酵の進行は化学式で仕組みを理解するとわかりやすい

- ネット通販はキャンペーンや送料無料のメリットがある

- 実物確認を重視するなら事前に店舗へ在庫確認が必要