ワインのグラスの正しい持ち方を知りたい女性、シャンパングラスの持ち方を覚えておきたい人に向けた記事です。海外の考え方も踏まえた持ち方やマナーもまとめて解説ます。事前の基礎知識として、ワイングラスの持ち方の重要性やワイングラスの部位ごとの名称と役割も重要です。

シャンパングラスでの乾杯マナー、女性や男性の所作の違い、グラスの底を持つべきか、所作で伝わる性格、両手での扱い方、よくある質問(FAQ)、持ち方やマナーの基礎、ワイングラスの正式な持ち方は?という疑問、さらにワインを飲まない合図は?というお店での振る舞いまで、現役のソムリエがわかりやすく答えていきます。

- 日本ソムリエ協会認定の現役ソムリエ

- 現役バーテンダーでもあるお酒のプロ

- 家飲みでいかにワインをおいしく楽しむか探求中

- 夫婦そろってソムリエなので、記事情報の正確さには自信あり

- ワインの基本的な持ち方と所作の意味を理解

- シーン別にふさわしいマナーと注意点を把握

- シャンパングラスの乾杯作法やグラス選びを整理

- よくある疑問をFAQ形式で素早く解決

ワイングラスの持ち方に悩む女性が知りたい基本ポイント

- ワイングラスの持ち方の重要性

- ワイングラスの部位ごとの名称と役割

- ワイングラスの正式な持ち方は?

- 持ち方のマナーの基本ポイント

- シャンパングラスの持ち方が難しいと悩む女性が知るべき基本のコツ

- 女性と男性で違う所作の見せ方

- 両手で持つ場面と注意点(パーティーなどで役立つ情報)

ワイングラスの持ち方の重要性

ワイングラスの持ち方の重要性に関する、以下の2点を解説します。

- ワインの風味を最大限に引き出す

- 洗練された印象を与える

ワインの風味を最大限に引き出す

ワイングラスを適切な持ち方で使用すると、ワインが持つ本来の香りや味わいを十分に楽しめます。ワイングラスの適切な持ち方により、ワインの温度を保ち、指紋や手の油脂がグラスに付くのを防ぐことが可能です。

白ワインや軽めの赤ワインなど温度変化に敏感なワインでは、手の熱がワインの味わいを変えてしまう場合があります。ワインの香りを楽しむためには、ワイングラスを優しく回して空気と触れさせましょう。ワイングラスのステムを持つと、グラスの中のワインを均一に回せます。

ワインのテイスティング時には、約1/3程度のワインを注ぎ、グラスを傾けながら香りを確認するのがおすすめです。ワイングラスのステムを持てば、ワインの視覚的な美しさや複雑な香り、繊細な味わいを最大限に引き出せます。

洗練された印象を与える

正しいワイングラスの持ち方を身に付けると、自信を持った振る舞いが可能です。ワイン通として認識され、ビジネスでの信頼感アップにつながります。高級レストランやビジネスの場など、シーンに応じた持ち方の使い分けも大切です。

特にフォーマルな場やデート、接待の場では、ワイングラスの持ち方は相手に与える印象を大きく左右します。ワイングラスを正しく持つことは、社交の場での自信にもつながります。

ワイングラスの正しい持ち方を実践すると、会話でワインの知識をさりげなく披露できます。ワイングラスを持つ際

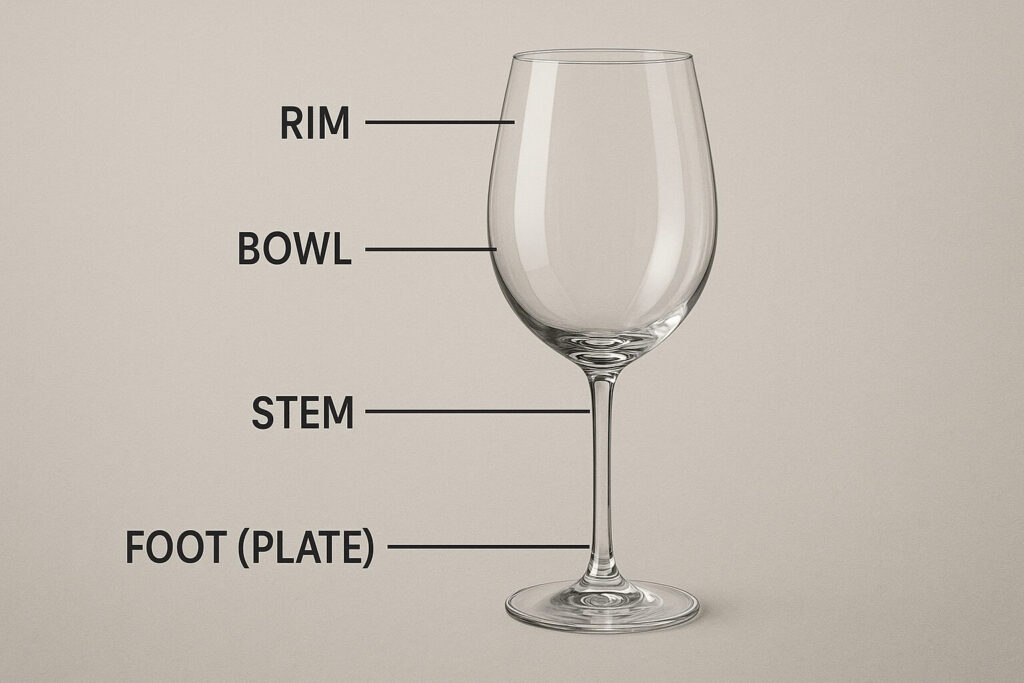

ワイングラスの部位ごとの名称と役割

ワイングラスは、ワインの魅力を最大限に引き出す重要な道具です。以下のワイングラスの部位ごとの名称と役割を解説します。

- リム

- ボウル

- ステム

- フット(プレート)

リム

ワイングラスのリムは、グラスの最上部にある飲み口部分です。リムの厚さや形状によって、ワインが口に入るときの感覚が変わります。リムが薄いワイングラスほど高品質とされており、ワインの風味をより繊細に感じ取ることが可能です。

リムが厚いワイングラスだと口当たりが悪く、ワインの味わいを十分に楽しめない場合があります。リムの形状には、カットリムとロールドリムがあります。カットリムは鋭く切り出されたエッジを持っているのが特徴です。カットリムは高級ワイングラスに多く見られます。

ロールドリムは丸みを帯びた縁が特徴で、カジュアルなワイングラスに多く使われています。赤ワイン用のグラスは広めのリムで香りを解放しやすく、白ワイン用は狭めのリムで香りを閉じ込める設計です。リムは指紋や油分がつきやすいため、ワイングラスを持つ際はリム部分に触れないよう注意しましょう。

ボウル

ボウルはワインを注ぐ場所です。ボウルの形状はワインの種類によって異なります。赤ワイン用のグラスは大きく広い形状、白ワイン用は小さめで細長い形状が特徴です。ボウルはワインの香りを集め、適切な温度に保つ役割があります。

筆者

筆者白ワインでも、ブルゴーニュグラスやモンラッシェグラスのボウルは大きく丸い形をしています。

ボウルの大きさがワインと酸素の接触面積に影響し、香りの開き方を左右します。広いボウルを持つ赤ワイングラスは、複雑な香りを持つ赤ワインの芳香成分を十分に引き出すために設計されました。ワインを楽しむ際の基本として、ボウルを直接持つのは避けましょう。指の体温でワインの温度が上昇するためです。

カジュアルな場では、ボウルを持つ場合もあります。ボウルを持つ場合は、下部を持ち、指紋がつかないよう注意しましょう。プロのソムリエは、ボウルを意図的に持ってワインの温度を調整する場合もあります。ワインテイスティングの際には、ボウルを傾けて色調や粘性を確認することも大切です。

ボウルの形状は、複数のブドウ品種をブレンドした香りでも嗅ぎ分けやすい設計になっています。ワイングラスを適切に使い、ワインの魅力を引き出しましょう。

複数のブドウ品種をブレンドして、単一品種よりも複雑な風味を作り出すことを「キメラ効果」と呼びます。

ステム

ワイングラスのステムは、ボウルとフットをつなぐ細長い部分です。適切にステムを持てば、ワインの温度を一定に保ち、本来の風味を楽しめます。ステムを持てば、冷やして飲む白ワインやシャンパンの温度変化を最小限に抑えることが可能です。グラスの種類によってステムの長さや太さは異なります。

白ワイン用グラスは長めのステムが一般的で、赤ワイン用グラスは比較的短めのステムが多い傾向にあります。最も長いステムを持つのがシャンパングラスです。

フット(プレート)

フットはワイングラスを安定して置くための土台です。フットの特徴は以下のとおりです。

- 平らな円形の形状

- グラスの安定性の確保

- 滑らかに処理された縁

- ボウルより広い直径

高級ワイングラスのフットには研磨が施されています。フットはワイングラスの重量バランスを調整する重要な部分です。フットはワイングラスを持ち上げる際に指がかかるため、ステムとの接合部分には強度が必要です。ワイングラスのサイズやタイプによってフットの大きさは異なります。

ステムやフット部分がないワイングラスは、手の温度をワインに伝えないよう指の腹でグラスを持つのがポイントです。

映画や海外の影響もあって、ボウル部分だけのワイングラスも人気が高まっています。

ワイングラスの正式な持ち方は?

グラスをきれいに、かつ機能的に扱う最も一般的な方法はステムをつまむ持ち方です。

実際に持つと、こんな感じです。

親指・人差し指・中指の三本でステム下部を軽くつまみ、薬指はプレート(フット)に添えるか、ステムの後ろにそっと添えると安定します。手のひらで包み込むのではなく指先で支えるのがコツで、これにより体温がボウルへ伝わりにくくなり、香りの立ち方や温度の維持に良い影響が期待できます。

赤は14〜18℃、白は8〜12℃、スパークリングは6〜10℃程度が提供温度の目安とされる解説が多く、体温(おおむね33℃前後の皮膚温)との差を考えると、ボウルを直接持たない配慮は合理的です。加えて、ボウル面に指紋が残りにくいため、色調の観察や写真撮影の際にも見栄えが保てます。

一方で、世界では場面に応じて複数の持ち方が見られます。立食や人の動きが多い場では、安定と安全を優先してボウル下部を軽くつまんだり、ステムの上部を支えたりする方法が取られるケースもあります。これは力点と重心の距離を縮めてモーメント(倒れやすさの要因)を小さくするという物理的な意味合いがあり、特に細長いフルート型や背の高いボルドーグラスでは有効です。

ただし、ボウルの中央や上部を握り込むと温度上昇と指紋付着が増えるため、避けたいところです。ボウルを持つ場合でも、下部を指先でそっと支え、グラスを寝かせすぎないことがポイントになります。

見た目の美しさも無視できません。ステム持ちは指が視界に入りにくく、ワインの色・澄明度・粘性(グラス内側に残る涙のような跡の見え方)を観察しやすくなります。国際的な審査会やテイスティングの現場でも、視覚・嗅覚・味覚の評価プロセスが明確で、観察性を損なわない持ち方が好まれる傾向があります。

逆に、カジュアルなシーンでは実用性やフレンドリーな印象が重視されるため、持ち方の許容範囲は広がります。結局のところ、温度管理・清潔感・安全性・所作の美しさという四つの軸のどこに比重を置くかで持ち方の意識を変える、というのが最適解です。

最後に、ステムをつまむ際の細かな注意点をまとめます。指先は力みすぎず、爪でステムを傷つけない程度の圧にとどめます。ボウルをスワリング(香りを立たせるために回す動作)するときは、円の半径を小さく、テーブル面に置いたまま回すと安定します。立って回す場合は自分側へ内巻きにして飛散リスクを抑えます。置き場所はテーブルの手前ではなく中央寄りにし、袖やバッグが当たらないよう動線を確保してください。

これらの小さな工夫が、こぼさない・割らないという最重要命題の達成につながります。

リム=飲み口。ボウル=ワインが入る本体。ステム=脚。プレート(フット)=台座。リムが薄いほど口当たりはなめらかとされ、香りはボウル形状と容量に左右されやすいという解説が一般的です。

| 場面 | 推奨されやすい持ち方 | 理由 |

|---|---|---|

| 着席のコース料理 | ステム下部を三指でつまむ | 温度維持・清潔感・視覚評価のしやすさ |

| 立食・人が多い会場 | ボウル下部やステム上部を軽く支える | 安定性と安全性の優先、倒れにくさ |

| テイスティング | ステム下部+プレートに薬指を添える | 微細なスワリング制御、視覚の確保 |

ワインボトルの持ち方について知りたい方は、»ワインボトルの底のくぼみはなぜあるのか?と持ち方の基本も徹底解説の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

持ち方のマナーの基本ポイント

マナーは一つの型だけを守ることではなく、場の目的と安全性、周囲への配慮を総合してふるまいを選ぶ考え方です。まず覚えたいのは、注がれるときにグラスを持ち上げないという点です。サービス提供側はボトルを適切な角度と高さでコントロールしているため、ゲストがグラスを動かすと液面の揺れや注ぎ口の位置ずれが生じ、こぼれやすくなります。テーブルに置いたまま、注口の近くに少し寄せる程度にとどめるのが無難です。

また、乾杯時は胸の高さに上げ、目線を合わせて軽く会釈するだけでも丁寧な意図は十分に伝わります。薄手のクリスタルグラスは共鳴音を出すほどの接触に耐えれない場合があるため、グラスをぶつけ合う乾杯は控えるのが安全です。

次に、温度と香りの観点からの理屈を押さえます。香りの立ち方は液温と表面積、拡散(空気との接触)の度合いに左右されます。ボウルを大きく回せば香りは立ちやすくなりますが、回しすぎると揮発成分が急速に拡散し、時間経過で香りが弱く感じられることもあります。

着席の前菜や魚料理の合間など、短い時間で香りを確かめたい場合は、円周を小さく、2〜3回のスワリングで十分です。赤の大ぶりグラスでは香りの滞留が生まれるため、鼻の位置とリムの角度(やや手前を高く)を工夫すると、果実・樽・スパイスといった異なる香調を拾いやすくなります。こうした操作性の観点からも、ステムを指先で保持できる持ち方に利点があります。

着席と立食での美しい所作も整理しておきましょう。着席では、ナイフ・フォークと干渉しない位置にグラスを置き、目の前にある料理のお皿の右上が基準です。自席を離れる際はリムに口紅や油分が広がらないよう、ナプキンで口元を軽く押さえてから置くと、次に戻ったときの見た目と衛生面の両方で好印象です。

立食では片手に皿、もう片手にグラスという状況が増えるため、無理をせずテーブルやハイカウンターを積極的に使い、移動時はグラスを身体側に寄せて他者の動線と衝突しない位置取りを選びます。混雑下ではステム上部やボウル下部を軽く支え、重心が手首の真上に来るように持つと、歩行時の振れ角が小さくなります。

ステムレス(脚なし)グラスを使う場面では、下部を指先でつまみ、掌で包まないのが基本です。冷えを保ちたい白・スパークリングでは、冷却済みのグラスや保冷スリーブの利用、飲む量を少なめに注いで回転させるといった運用も温度上昇の抑制に役立ちます。

なお、香りを最大化したい熟成赤などでは、ボウルが大きいグラスの方が適合しやすく、持ち方以前にグラス選択が体験を左右する点も忘れずに。

最後に、テーブルマナー全体としては「静かな動作」「無用な接触の回避」「こぼさない・割らない」という三原則が、どの文化圏の解説でも共通して推奨されます。自分の所作を最小限に整えるほど、同席者にとって快適な空間になります。

| シーン | 置き位置の目安 | 動作のポイント |

|---|---|---|

| コース料理 | プレート右上(複数杯は奥→手前) | 注がれる時は置いたまま、口元は清潔に |

| 立食パーティー | ハイテーブルの中央寄り | 移動時は体側に寄せ、振れ幅を小さく |

| カジュアル宅飲み | 手元の安定する位置 | こぼさない配置と量、無理のない持ち方 |

シャンパングラスの持ち方が難しいと悩む女性が知るべき基本のコツ

発泡性ワインは温度と泡の維持が味わいの鍵になります。ステムを持つ所作は、炭酸ガスの溶存と泡立ちのバランスを保ちやすく、ボウル表面の指紋も抑えられるため、見た目の清潔感という意味でも有利です。

女性の所作としては、指先をそろえ、手首を無理に折らず前腕から一直線に構えると、姿勢が整って見えます。ポイントは普通のワイングラス同様、ボウル(丸い部分)は触らず、ステム(脚)だけを軽くつまむことです。

実際にシャンパングラスを持つと、こんな感じです。

最重要ポイント

- 持つ場所:ステムのみ(ボウルは触らない)

- 指づかい:親指・人差し指・中指で軽くつまむ(薬指はフットに添えてOK)

- 手首:まっすぐ。肘は体側に寄せて小さく動く

- 注ぎ量:グラスの1/3〜1/2にとどめて香りの空間を確保

正しい持ち方|4ステップ

グラスの脚=ステムの中央〜上あたりに指先を置く

親指・人差し指・中指で軽くつまむ(力を入れすぎない)

必要に応じて薬指をフット(台座)にそっと添える

手首は反らさず、肘を体側へ。なお、パーティーなどで歩くときは小さく一歩ずつ

やりがちNG → すぐ直すOK

| NG | OK |

|---|---|

| ボウルを握る(温度上昇・指紋が目立つ) | ステムだけを三本指で軽くつまむ |

| ステムの一番下を持つ(揺れやすい) | 細長いフルートはステム上寄りで安定させる |

| 手首を反らせる(不安定に見える) | 手首はまっすぐ、前腕と一直線に保つ |

型ごとのおすすめ持ち位置

| グラスの型 | 持つ位置(指の置き方) | 理由(わかりやすく) | 向いている場面 |

|---|---|---|---|

| フルート(細長い) | ステム上寄りを三本指でつまむ/必要時のみ薬指をフット | 上寄りを持つと揺れにくく、こぼしにくい | 立礼の乾杯、レセプション |

| チューリップ(ふくらみ有) | ステム下寄り+薬指をフットで安定 | 香りを逃がしにくく、姿勢も整う | 着席での食前酒、香り重視の提供 |

| クープ(浅く広い) | ステム中央を基本。歩行時のみボウル下部をそっと補助 | 傾きやすい形のため運ぶときだけ慎重に | 短時間の祝杯や演出 |

運び方・飲み方のコツ

- 運ぶ:肘を体側に寄せ、歩幅は小さく。人混みではフットを薬指で軽く補助

- 飲む:ボウルは触らない。胸の高さで静かに。スワリングは必要最小限(1〜2回)

- 注ぐ・注がれる:注がれるときはテーブルに置いたまま待つのが基本

乾杯は「非接触」推奨:胸の高さに静かに掲げ、目線と会釈で十分。ぶつけない方が安全で上品に見えます。

- ステムだけを持っている(ボウルは触っていない)

- 指先の力は強すぎない(軽くつまむ)

- 手首はまっすぐ、肘は体側

- 注ぎ量は1/3〜1/2で香りの空間を確保

型の特徴を理解して、「美しく・こぼさず・冷たさキープ」の三拍子を満たす持ち方を選べば、どのシーンでも安心です。

女性と男性で違う所作の見せ方

性別によって持ち方のルールが変わるという決まりはありません。国際的なエチケット解説でも、評価の基準は性別ではなく、目的に合致した所作と安全性、そして周囲への配慮に置かれています。見た目に差が出るのは、あくまで手指の長さやアクセサリーの有無、袖口のデザインなど身体・装飾要素の違いから生じる「見え方」の問題であり、正誤の問題ではありません。

たとえば袖口が広いドレスやフリルのあるブラウスでは、袖がボウルに触れやすいため、ステムをやや高い位置でつまみ袖先を引く意識を持つと接触を回避しやすいです。スーツやジャケットの袖口がタイトな場合は、可動域が制限されるので、肘を体側に寄せてグラスを身体の中心線近くで扱うと安定します。

シーン別に「見せ方」を調整すると、同じ持ち方でも印象は変わります。フォーマルでは、指先をそろえ、手首を直線的に保つことで静的で端正な印象になります。指を大きく開いたり、手首を強く反らせると、カジュアルで活動的な印象が強くなり、立食パーティーなど動きの多い環境ではむしろ実用的と受け取られることがあります。

写真撮影や席での会話が中心の場なら、ステム下部を三指でつまみ、薬指をフットに軽く添える持ち方が安全面からも有効的な持ち方です。歩行や立礼が中心の場なら、ステム中央〜上寄りをつまむ、あるいはボウル下部を軽く支えるなど、重心が手首の直上に来る持ち方へ切り替えると安定します。

ジュエリーやネイルの配慮も大切です。大きなリングや長いネイルはステムとの干渉や視覚的な主張が強くなりがちです。指輪を付ける位置がステムに触れる場合は、ステムの反対側から三指でつまみ、接触音や滑りを防ぎます。ネイルは指腹ではなく指先の側面でステムをとらえると、力をかけ過ぎずに保持できます。口紅はボウルやリムに跡が残りやすいため、席に着く前や乾杯の前にナプキンで軽く押さえると、次の一口の見た目や衛生面でも好印象です。

いずれも「清潔・静謐・安全」という三つの基準を保つことが、所作全体の質を決めます。

補助的な配慮として、座面の高さやテーブルの縁との距離も見直せます。椅子が低すぎると肘が張ってグラスを高く掲げがちになり、袖や髪がボウルに触れるリスクが増します。テーブルの縁から拳一つ程度の距離を目安にし、前傾しなくてもグラスに自然に手が届く位置取りを確保すると、性別に関わらず所作が安定します。

エチケットの基本は「相手と場への配慮」であり、フォーマルでは静かな動作を、美観が求められない混雑時には安全を、というように優先順位を柔軟に切り替えることが求められます。英国のエチケット機関も、性別よりも状況適応と安全性を重んじる姿勢を示しており、場に応じてふるまいを選ぶ発想が重要です。(出典:Debrett’s A Practical Guide to Table Manners)

姿勢(肘・手首・指先)→重心位置→接触リスクの順に点検すると、性別に依存しない安定した持ち方を選びやすくなります。

| 状況 | 推奨の「見せ方」 | 注意点 |

|---|---|---|

| フォーマル撮影 | ステム下部を細くつまみ、肩を落とす | 指の開き過ぎ・手首の反り過ぎを避ける |

| 立礼・移動多め | ステム中央〜上寄り、またはボウル下部 | 重心を手首直上へ、歩幅は小さく |

| 会食中心 | 薬指をフットに添え静かな所作 | 袖口・髪の接触、指紋の付着に配慮 |

両手で持つ場面と注意点(パーティーなどで役立つ情報)

複数のグラスを運ぶ、混雑した会場で移動する、注ぎ手の近くで受け渡しを行う――こうした場面では両手を活用することが安全性を高めます。基本は利き手でステムを三指でつまみ、もう一方の手でプレート(フット)あるいはボウル下部の縁をそっと支える方法です。

このように二点支持にすると、モーメント(倒れる力)が分散され、歩行時の上下動や横振れに対する安定性が上がります。特にフルート型や背の高いボルドーグラスは重心が高く、片手だけだと小さな外力で傾きが増幅されます。両手で「支点」「力点」「作用点」を短距離に集約すると、荷重変化への追従が速くなり、こぼれにくくなります。

パーティーなど複数のグラスを同時に運ぶ際は、トレイ使用が最も安全な選択肢です。どうしても手運びするなら、左右の手で最大二つまでにとどめ、グラス同士を接触させないよう間隔を保ちます。

持ち替えを行う場合は、テーブルや安定した面の上で行い、宙での受け渡しは避けます。受け渡しは、受け手が安定した把持姿勢(ステム持ち、もしくはボウル下部の軽い支持)に入ってから手を離すのが安全です。狭い通路や階段では、片手を手すりに確保し、グラスは一つに減らす判断が合理的です。

温度と衛生の観点でも、両手の使い方が結果を左右します。冷えを保ちたい白やスパークリングでは、非利き手がボウルに触れない位置(プレートやステム下部)を支点に選ぶことで熱移動を抑制できます。指紋の付着は見た目だけでなく、油分がリムやボウルに広がることで香りの感じ方にも影響し得ます。

受け渡しの直前にナプキンで指先の油分を軽く取る、リムに触れない位置だけを持つ、といった静かな配慮がクオリティを維持します。なお、薄手のクリスタルはねじりに弱いため、両手でボウルの反対側を同時に強く押さえると捻じれ破損のリスクが上がります。あくまで「片側は位置決め、もう片側は軽い支持」という役割分担を守ると安全です。

会場レイアウトの工夫も両手の負荷を減らします。ハイテーブルを動線に沿って配置する、ボトルステーションを人の流れの出口側に置く、照明で段差を明確にするなどの環境配慮が、こぼし事故の確率を下げます。席次が決まっている会では、注ぎ手が進む順序に合わせて、グラスをテーブルの奥から手前へ整列させておくと受け渡しがスムーズです。

総じて、両手は「不測の一瞬」をカバーするための保険であり、使うべき場でためらわず使う姿勢が所作全体の安全性を底上げします。

宙での持ち替え・ねじり・複数同時運搬は事故の温床になりがちです。トレイとハイテーブルを積極的に利用し、手数を減らす段取りを優先してください。

ワイングラスの持ち方で悩む女性が知りたいマナーと海外比較

- シャンパングラスで乾杯する際のマナー

- グラスの底を持つべき場面

- 持ち方で伝わる性格の印象

- ワインを飲まない合図は?

- よくある質問(FAQ)

- ワイングラスの持ち方に悩む女性必見!海外との違いやマナーを総括

シャンパングラスで乾杯する際のマナー

乾杯は場の雰囲気を整えるセレモニーです。ここでは、特に乾杯酒としてのイメージも強いシャンパンの乾杯マナーにいて解説していきます。基本的には、他のワイングラスでも考え方は同じです。

グラス同士を強くぶつける行為は、薄手のリムにとっては破損リスクが高く、液面の振動でこぼれも誘発します。フォーマルな場では、胸の高さに静かに掲げ、視線と軽い会釈で意思を交わすだけで十分に礼節が伝わります。会話の流れを遮らない静かな動作が、格式のある席では好まれます。

音を出す演出が求められるカジュアルな場でも、ベルとベル(ボウル同士)を「そっと軽く」触れ合わせるにとどめ、リム同士の接触は避けます。手首で勢いをつけるのではなく、肘を固定して最小限の動きで行うと、衝撃が抑えられ安全です。

乾杯直後の所作にも配慮が必要です。注がれた直後のように泡が盛んに立っているタイミングでグラス大きく傾けると、液面がリムを越えやすくなります。胸の高さを保ち、姿勢を変えずに小さく一口含む程度にとどめると、こぼしや衣服汚れのリスクを避けられます。

席次がある場合は、主賓や発声者のグラスが先に上がるまで待ち、続いて周囲の人に目線を送る順序が穏当です。座席と座席の間隔が狭いときは、肘を張らず体の中心線の近くでグラスを操作すると、隣席への接触を回避できます。

発泡性ワイン特有の注意点として、グラスの種類と注ぎ量が乾杯の安全性に直結します。フルート型は泡の美観に優れる一方で、縦方向の振れが大きく、強い接触や大きな振りは避けるべきです。チューリップ型はボウルの膨らみで泡の上昇がやや緩和されますが、口径が広い分だけ振動でこぼれやすいことがあります。

注ぎ量はボウル容量の1/3〜1/2を目安にすると、ヘッドスペース(香りのための空間)が確保され、乾杯時の波立ちにも余裕が生まれます。グラスが湿っていると泡が荒くなり溢れやすくなるため、配膳時に水滴を拭っておく配慮が有効です。

国や慣習によって乾杯の合図や言葉は多様ですが、共通する原則は「安全と配慮」です。周囲に飲まない人がいる場合は、目線と会釈のみで意思を示す方法が受け入れられています。形式を求める場でも、相手の衣服や調度品に損害を与えないことが最優先であり、主催者の指示がある場合を除き、強い接触や大仰な振りは避けるのが無難です。

伝統的なテーブルマナーでも、乾杯のふるまいは静穏と節度が推奨されており、リム接触の回避や静かな掲杯が望ましいとされています(出典:Precious)。

乾杯を安全に美しく:掲げる高さは胸、動作は小さく、リムは当てない――この三点を守るだけで、ほとんどの場面に適合します。

グラスの底を持つべき場面

ワイングラスの底を持つ行為は、正式なテーブルマナーとしては一般的ではありませんが、例外的に「実用上」推奨される場面があります。たとえば、洗浄や拭き上げの工程では、ボウルやステムを片手で持ち、もう片方の手で底(プレートやフット部分)を支えることで、ねじり破損を防ぐことができます。

特に、クリスタルガラス製のグラスはねじり応力に弱いため、両手で底を支える行為は安全面で理にかなっています。ワイングラスメーカーのRIEDEL(リーデル)も、公式ガイドの中で「洗浄時は底を支えてねじらないようにする」旨を推奨しており、これは専門的な取扱いの常識とされています。(参照:RIEDEL公式ケアガイド)

また、ステムレス(脚のない)タイプのグラスでは、底を軽く支える持ち方が温度上昇を抑えるうえで有効です。掌でボウル全体を包むと体温がワインに伝わりやすく、特に白ワインやスパークリングでは風味が変化してしまう場合があります。したがって、ボウルの下部を指先で軽く支え、小指で底縁を添える持ち方が理想的です。この方法は、ワイン教育機関のソムリエ講座や専門誌でも紹介されており、実用性と見た目の両立が可能です。

ただし、グラスの底を持つ姿勢が常に適切というわけではありません。正式なテーブルセッティングにおいては、底を持つ所作は「扱いに不慣れ」「慎重すぎる」と見られる場合もあり、特にフォーマルなディナーやサービススタッフの前では避けた方が良いとされています。底を持つ行為は、主に安全・補助・清掃といった限定的な目的に留めるのが望ましいでしょう。

グラスの底部は構造上、ステムを介して荷重を受け止める要の部分です。製造時には、ボウル・ステム・フットが別々に形成され、加熱接合されています。そのため、フット部分に過剰な圧を加えると、接合部の応力集中が起こりやすく、割れやヒビの原因になります。取り扱い時は、強く押さえつけず「軽く添える」という感覚を意識しましょう。底を支える場合でも、グラスを水平に保ち、片手で角度を調整しないことが破損防止の基本です。

安全に底を持つ3つの条件:①洗浄・拭き上げ中、②ステムレス使用時、③グラスを渡す瞬間の補助。この3場面以外ではステム持ちが基本です。

持ち方で伝わる性格の印象

人の所作は、無意識のうちに性格や価値観を映し出します。ワイングラスの持ち方も例外ではなく、その人の慎重さ・落ち着き・清潔感を象徴する要素として見られます。

たとえば、ステムを繊細に持つ人は「冷静・丁寧・落ち着いた印象」、ボウル下部を安定して持つ人は「実務的・安定志向・合理的」といった印象を与えることがあります。逆に、ボウルを大きく包み込むように握る持ち方は「大胆・大雑把・カジュアル」と捉えられる場合があり、場の格に対してラフすぎる印象を与えかねません。

欧米のマナー研究機関や心理学者の見解でも、物の扱い方はその人の注意力と環境認識を反映するとされます。特にワイングラスのように繊細な器具を持つ動作では、指の角度・動作の速さ・手首の安定感など、細かな非言語的要素が印象形成に強く影響します。

静かで滑らかな動きは、相手に落ち着きと上品さの印象を与えやすいとされています。私たちは、処理しやすい(滑らかで予測しやすい)動きを美しく感じやすいという感覚を持っています。ワインを持ち上げる所作も、小さく・ゆっくり・滑らかを心がけると好印象につながります。

ただし、印象づけを意識しすぎると動作が硬くなり、逆に不自然に見えることもあります。自然体で美しい所作を保つには、体の重心を整えることが重要です。

座席では背筋を伸ばし、肘を脇につけたままグラスを持ち上げると、肩の力が抜け、指先に繊細な動きを残せます。立礼では、片足に体重をかけすぎず、重心を中央に保つことで、グラスの角度が安定し、手先の動きが滑らかに見えます。これにより、自然で控えめな印象を演出できます。

また、清潔感は指先の整え方でも左右されます。ネイルの色や長さが視線を引く場合は、ステムの背面側(相手から見えない面)で保持することで印象を和らげられます。男性の場合は、手の大きさに合わせて指先の圧を分散させ、グラスを「掴む」よりも「支える」感覚を意識すると、繊細さが伝わります。いずれの場合も、最終的に好印象を与えるのは「周囲の安全と美観に配慮した行動」です。

小さく静かに動かす・ボウルを触らない・常に目線を合わせる。この3点が「上品な印象」をつくる最短ルートです。

ワインを飲まない合図は?

会食やフォーマルな場では、宗教・健康・運転などの理由でワインを飲まないことがあります。このとき最もスマートなのは、グラスに触れず軽く会釈することです。無言での会釈は国際的にも広く受け入れられる合図であり、相手に不快感を与えません。

テーブル上にグラスが置かれている場合は、手を添えず、視線と表情で「乾杯の意思は共有している」ことを示します。これは海外でも同様のマナーとして紹介されており、社交シーンでは自然な辞退方法とされています(出典:Emily Post Institute「Wine Etiquette」)。

もし相手がグラスを掲げた場合は、同じ高さで軽く目線を合わせ、手を胸の位置で軽く上げるだけでも十分なレスポンスです。中身を口に運ぶ必要はありません。口を付けずに香りを軽く嗅ぐだけでも礼を失することはなく、場の空気を壊さずに意思表示ができます。

また、注がれそうになったときには、手のひらを上向きにして静かに軽く差し出す、またはグラスのリムからそっと手を引くなど、非言語での意思表示が望ましいです。言葉を使う場合は「ありがとうございます、今日は控えています」と穏やかに伝えれば問題ありません。

日本の会食文化では「無理に飲ませない」姿勢が広がりつつありますが、海外では宗教的理由で飲まない人も多く、サービススタッフも慣れています。そのため、断る行為そのものよりも、断り方の静けさが重視されます。無表情や急な拒絶の動作は誤解を生む恐れがあるため、軽い微笑みを添えて会釈を返すと、場が和やかになります。乾杯時に手元を乱暴に下げたり、視線を逸らしたりする動作は避け、あくまで自然なリズムを意識しましょう。

ドライバーや体調管理のために飲まない人向けに、ノンアルコールのスパークリングやジュースが用意されている会場も増えています。サービススタッフが差し替えを申し出た場合は、素直に受けるのが良い印象です。無理に辞退せず、周囲と同じタイミングで掲げることで、場の一体感を保てます。「飲まない」=「参加しない」ではなく、「一緒に場を楽しむ」姿勢を見せることが大切です。

飲まない時の3ステップ:①軽い会釈、②手のひらを上向きで辞退、③微笑みで感謝を伝える。これでどの国の会食でも自然に通じます。

よくある質問(FAQ)

ワイングラスの持ち方について、よくある質問をまとめました。記事のおさらいも含めて、参考にしてみてください。

ワイングラスの持ち方に悩む女性必見!海外との違いやマナーを総括

- ステムを指先でつまむ持ち方が最も美しく合理的とされている

- ワインの温度を保ち清潔な見た目を維持するためにもステム持ちが推奨される

- ボウル下部を軽く支える方法は安定性を重視した実用的な選択である

- ステムレスグラスでは底付近を支え温度上昇を抑える意識が大切

- フォーマルな場ではグラスをぶつけず会釈で乾杯するのが礼儀

- チューリップ型グラスは香りを際立たせるために最適とされている

- フルート型は泡を美しく見せクープ型は演出向けに用いられる

- 男女のマナー差は存在せず所作の丁寧さが印象を決める

- 両手持ちは不安定な場面やグラス受け渡し時に有効である

- スワリングは香りを引き出すために2〜3回の軽い回転で十分

- ボウルを持たないことで指紋防止と温度維持の両立が可能

- 注がれる際にはグラスを持ち上げずサービスに委ねるのが上品

- 飲めない場合はグラスに触れず目線と会釈で断るのが自然

- マナーの本質は「清潔・安全・配慮」であり形式に囚われない

- 海外の流儀は多様だが最終的には場と安全性を重視する姿勢が重要

ワインのマナーは単なる形式ではなく、「周囲への思いやりと美しさの表現」です。特に女性がグラスを扱う所作は、清潔感や知性、気品を自然に伝える要素になります。場面に応じた持ち方や振る舞いを理解していれば、どんなシーンでも自信を持ってワインを楽しむことができるでしょう。

最後に、完璧な持ち方を追求するよりも、相手や場への敬意を忘れずに。これこそが、世界共通の最高のマナーです。