オレンジワインってまずいの?と興味はあるけど飲むことをためらっている方に向けて、誤解をといていきます。

- 日本ソムリエ協会認定の現役ソムリエ

- 現役バーテンダーでもあるお酒のプロ

- 家飲みでいかにワインをおいしく楽しむか探求中

- 夫婦そろってソムリエなので、記事情報の正確さには自信あり

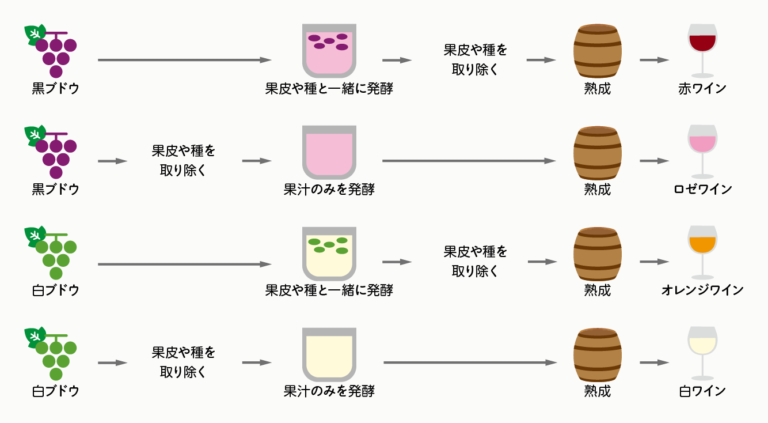

オレンジワインとは白ブドウを皮や種と一緒に発酵させるつくりで、独特のコクや渋みが生まれるワインです。まずいと思われる理由には、味の幅広さや酸化の香りに見える個性などが挙げられますが、今やオレンジワインは世界中で人気となっています。その理由は、料理と合わせやすく、ロゼや赤白では出せないニュアンスが楽しめるからです。

カルディや大手スーパーでも見かける機会が増え、ネットでは数多くの銘柄も選べるようになりました。刺身などの料理との相性や、山梨を代表とする国産やプロのおすすめ銘柄も紹介。オレンジワインはどんな味なのか、冷やす常温どちらが良いか、評判や口コミの傾向、酸化に見える色味の話、オレンジワインの有名な国はどこなのか、そしてオレンジワインのアルコール度数は?といった疑問までまるっと整理します。

さらに、混乱しやすいオレンジワインとロゼワインの違いを比較し、最後に迷いを解消するよくある質問(FAQ)もご用意しました。読み終える頃には、「試してみようかな」と前向きに選べるはずです。

- オレンジワインの基礎と「まずい」と言われる誤解の正体

- 味わい・温度・ペアリング・産地の全体像

- 買い方のコツとおすすめ銘柄をタイプ別に整理

- 迷いを解くFAQで疑問を素早く解決

\口コミで人気No.1の甲州オレンジワイン/

オレンジワインはまずい、というのは誤解か?

- オレンジワインはまずいって本当?

- オレンジワインとは?まずは基礎知識を知る

- 世界中でオレンジワインが人気の理由

- オレンジワインはどんな味?

- オレンジワインとロゼワインの違い

- オレンジ色って酸化てるの?

- 冷やす?常温?飲み頃の適温とは

- 料理との相性|刺身はいける?

- アルコール度数は?

- オレンジワインが有名な国はどこ?

オレンジワインはまずいって本当?

結論からいえば、オレンジワインが「まずい」と言われるのは、スタイルの幅広さと飲み方・選び方のミスマッチが原因です。オレンジワインは白ブドウを皮や種と一緒に醸すため、白には少ない軽い渋み(タンニン)や紅茶・ハーブ・オレンジピールのニュアンスが現れます。この個性に慣れていないと、想定外の渋みや香りを「まずい」と感じやすくなりますが、適切な温度・グラス・料理合わせを整えると印象は大きく改善します。

口コミの一部をご紹介しますが、どれもまずいと感じた理由まで書かれていません。これは、ただまずいと感じただけで、正しい飲み方や選び方で「おいしい」と感じた可能性もあります。

- 温度はやや冷やしめの12〜16℃に調整

- 軽め〜中庸の醸し(短期スキンコンタクト)から試す

- だし・発酵・スパイス・ナッツといった料理と合わせる

感じ方が分かれる主な理由は、次の三つに集約できます。第一に抽出度合いの違い。短期醸しは軽やか、長期醸しは渋みとコクが増し、同じ「オレンジ」でも体験が大きく変わります。第二に温度設定。冷やし過ぎると果実の甘やかさが隠れ、渋みが角立って感じられがちです。第三にペアリング。

単体飲みで硬く見えても、だし・味噌・スパイス・オイルや柑橘を使った料理と組み合わせると、香りと質感が調和して“化ける”ことがよくあります。

| つまずき要因 | 起こりがちな現象 | 対策のヒント |

|---|---|---|

| 冷やし過ぎ(8〜10℃) | 渋みが立つ/香りが閉じる | 12〜16℃まで温度を戻す、少し大きめのグラス |

| 長期醸しからいきなり挑戦 | 渋み・苦味が強く感じられる | 短期〜中期醸しから入り、段階的に幅を広げる |

| 料理なしで単体試飲のみ | 硬い/まとまりが弱い | だし、発酵調味料、スパイス、小皿の油脂と合わせる |

初めて選ぶオレンジワインなら、ラベルのskin contact/maceration(醸し期間)や容器(ステンレス主体か、樽・壺か)に注目し、短期醸し×ステンレス主体×ABV 12〜13%台を目安にすると扱いやすいです。グラスは香りを拾いやすい中庸〜やや大ぶりを選び、香りが出にくい場合は数分置いてから。

料理は、白身魚のカルパッチョに柑橘やオイルをひとたらし、だしのきいた和の小鉢、スパイスやナッツを使った前菜などが相性圏です。

誤解しやすいポイント:オレンジ色=劣化ではありません。多くは果皮由来成分の抽出と穏やかな微酸化による設計上の色で、開栓後の過度な酸化とは区別して判断します。

要するに、オレンジワインは「白の酸に、赤の骨格をほんの少し足した」多層的なカテゴリーです。選び方と扱い方を整えれば、食中でこそおいしさが際立ちます。次章以降の「オレンジワインとは」「人気の理由」「どんな味」へ読み進めれば、好みに合うスタイルを具体的に見つけやすくなります。

オレンジワインとは?まずは基礎知識を知る

オレンジワインという名称は色合いからの俗称ですが、中身はれっきとした「白ワインの一製法」です。作りの核心はスキンコンタクト(皮と果汁の接触)を長めに行うこと。白ブドウを破砕したあと、果皮や種、場合によっては茎とともに発酵させるため、果皮由来のフェノール(ポリフェノールの総称)が抽出され、色素の酸化重合で黄金〜琥珀色が生まれます。

通常の白は発酵前に果皮・種を速やかに分離するためタンニンがほとんど出ませんが、オレンジワインでは、ブドウの皮や種から溶け出すタンニンやフラボノイドが、ほどよい渋みと厚みのある口当たり(テクスチャー)を生み出します。

味わいや香りのスタイルは、マセレーション(醸し)と呼ばれる皮や種を一緒に漬け込む工程で大きく決まります。

このときの温度や時間、そして果帽(果皮などが浮いた層)の扱い方──たとえば撹拌(かくはん)や液循環の頻度──、さらに使用する容器の種類(ステンレスタンク、木樽、素焼きの壺〈アンフォラ〉など)によって、最終的な味わいに個性が生まれます。

歴史的背景では、コーカサスのジョージアに古層があり、地中に埋めた卵型の壺クヴェヴリでの白の醸し発酵が長く継承されてきました。壺の微小な酸素透過や発酵対流が抽出と安定化に寄与すると説明されます。この伝統は同国の文化としても位置づけられ、一次情報としてジョージア国立ワイン庁が製法の概要と文化的価値を公表しています(出典:National Wine Agency of Georgia(英語))。

ジョージアワインについて興味のある方は、»ジョージアワインがまずいのは本当?理由とおいしく飲むコツを徹底解説の記事で詳しく紹介しています。

スキンコンタクト=発酵前後に果皮を果汁と接触させる操作。短時間なら香り抽出が主目的、長時間では色素・タンニンの抽出(マセレーション)に移行します。

フェノール=ワイン中の苦味・渋味や色安定に関与する化合物群。タンニン、カテキン、ケルセチンなどが含まれます。

「まずい」と感じられがちな要因として、(1)想定外の渋み、(2)紅茶やハーブ、蜜蝋のような複雑香、(3)軽い酸化ニュアンスの三つが挙げられます。いずれも製法起因の特徴で、劣化とは別物です。むしろタンニンは白ワインの弱点である酸化への耐性に寄与し、開栓後の持ちの良さにつながる場合があります。作りを理解して飲むと「想定外」ではなく「狙い通りの表現」として受け止めやすくなり、評価は大きく変わります。

世界中でオレンジワインが人気の理由

近年の広がりには、供給側・需要側それぞれの論理が見て取れます。供給側では、白の表現幅を拡げたい生産者の技術的動機が強く、(A)香味の多層化(果皮香・テクスチャーの付与)、(B)スタビリティの向上(フェノール由来の抗酸化性)、(C)個性訴求(差別化)といった合理性が挙げられます。容器選択(ステンレス、古樽、アンフォラ/クヴェヴリ)や浸漬時間、全房比率などのパラメータ調整で幅広く設計できるのも、醸造家にとって魅力です。

需要側では、フードフレンドリーが最大の理由と整理されます。オレンジは白の酸と赤の渋みを併せ持つため、ワインの「橋渡し」が難しかったお皿(料理や素材)—たとえば、発酵調味料(味噌・醤油・豆板醤)、香辛料(クミン、コリアンダー、山椒)、燻製・ナッツ・旨味系だし—に合わせやすい特性があります。

外食現場では、グラス1杯で多様な皿に通しやすいこと、色調の視覚効果、会話のフックとしての新奇性も支持要因です。消費者側の評価は概して二極化しやすいものの、「食事と合わせた途端に印象が好転した」とする傾向は各国のレビューでも頻出します。

流通の面では、専門酒販だけでなく総合小売の棚にも一定量が割かれるようになり、入手性の向上が裾野拡大を後押ししています。価格帯は国産・欧州産のカジュアルが2,000〜4,000円台、アンフォラや長期醸しの本格派が5,000円以上と、赤白と同等の広がりです。家庭内では「家飲み×エスニック」「和食×ワイン」の文脈で採用されることが増え、SNS上では色とラベルの映え要素も可視性を高めています。

入口でつまずきやすいのは「温度」と「料理合わせ」。この2点を最適化すると、渋みは旨味の骨格へと認識が変わりやすく、評価の方向が揃ってきます。

一方で、すべてのオレンジが重厚というわけではありません。短期浸漬+ステンレスのクリーンな造りは、白の延長上に軽いテクスチャーを付与するだけの“ライト・スキンコンタクト”。反対に、長期浸漬+壺(アンフォラ/クヴェヴリ)は蜜蝋やドライフルーツ、紅茶のような複雑香が現れやすく、抽出量に応じてタンニンが明瞭になります。市場ではこの間に無数のグラデーションが存在し、嗜好に合わせた選択が可能です。人気の背景は、すなわち「選べる幅」そのものにあります。

オレンジワインはどんな味?

味と香りの表現は、ブドウ品種×抽出条件×熟成容器の掛け算で決まります。香りの代表例としては、果実(アプリコット、黄桃、洋梨、柑橘ピール)、茶系(紅茶、プーアル)、スパイス(ナツメグ、クローブ)、花蜜(アカシア、蜜蝋)、ハーブ(カモミール、セージ)など。抽出が軽いほど果実・柑橘寄り、重いほど茶・スパイス・ドライフルーツの比重が増します。

口中では酸(白ワイン由来)+タンニン(果皮・種由来)+ほろ苦み(フェノール)が骨格を作り、質感は「サラサラ」から「ビロード」まで連続的に変化します。

フェノールの寄与をもう少し細かく見ると、低分子タンニンは鋭い渋み、高分子化(重合)すると口当たりは丸くなり、ワインの酸化安定性が高まります。発酵温度や撹拌頻度、醸し期間、pH・酒石酸量などの条件が抽出・重合の速度を左右し、同じ品種でも造りでキャラクターが大きく変わるのがオレンジの面白いところ。容器の違いも重要で、ステンレスは純度の高い果実味、古樽は微酸化とバニラ系ニュアンス、素焼きの壺はミネラル・土っぽさ・蜜蝋といった方向に寄りやすい傾向が語られます。

品種別の傾向を整理すると、アロマティック系(ゲヴュルツトラミネール、ヴィオニエ、マスカット系)は香りが華やかで、スキンコンタクトによりバラ、ライチ、杏のニュアンスが増幅。高酸系(リボッラ・ジャッラ、ルカツィテリ、甲州、リースリング)は、醸しで酸が相対的に穏やかに感じられても全体のバランスが崩れにくく、長期熟成のポテンシャルを持つと評価されます。ピノ・グリのように果皮成分が多い品種は、短期でも色付きやすく、ロゼ様の外観でも中身はオレンジというケースが成立します。

・「ステンレス主体×短期醸し」=すっきり寄り、白の延長で取り入れやすい。

・「古樽/壺×中長期醸し」=輪郭くっきり、渋み・蜜蝋・ドライフルーツの層が現れやすい。

・温度は12〜16℃目安。冷やしすぎると渋みが立ち、温すぎるとアルコール感が先行します。

「どんな味?」の問いに一言で答えるなら、白の清涼感に、赤の骨格をひとかけら。その「ひとかけら」の量(抽出度合い)次第で、食卓上の立ち位置が軽快な白寄りにも、腰の据わった食中酒寄りにも自在に動きます。初めての一本を選ぶなら、軽〜中庸の抽出・クリーンな造りから入ると、特徴をつかみやすく次の一歩に進みやすいはずです。

オレンジワインとロゼワインの違い

見た目が近いゆえに混同されやすい二つですが、設計思想も造りも明確に分かれます。ロゼは黒ブドウを短時間だけ果皮と接触させて色素をわずかに抽出し、果皮を外して白ワイン同様に発酵させるのが基本。色は淡いピンクからサーモンピンク、タンニンはごく軽く、口当たりはフレッシュで果実中心です。

対してオレンジは白ブドウで中〜長時間のスキンコンタクトを行い、フェノール(色や渋みの要因)を意図的に取り込むスタイル。結果として、色は黄金〜琥珀、香りは果実に紅茶・ハーブ・蜜蝋が重なり、味は白の酸に軽〜中程度の渋みが共存します。

つまり、同じ“中間色”でも、ロゼは「白の設計に色を少量足す」/オレンジは「白に赤の骨格を少しだけ組み込む」と捉えると理解しやすくなります。

製法の差はペアリングにも直結します。ロゼは生ハムやサラダ、トマトベースの軽い料理、和食なら出汁のやさしい小鉢などに寄り添い、温度は8〜12℃のしっかり目の冷却が相性良好。オレンジは発酵調味料やスパイス、出汁の旨味、燻製・ナッツ・オイル使いの皿で真価を発揮し、温度は12〜16℃の“やや冷やしめ”が標準。

見た目が似ているため混同しがちですが、実は「どんなブドウを使っているか(黒ブドウか白ブドウか)」と、「どのくらい皮を一緒に漬け込んだか(果皮接触の長さ)」によって、ワインの種類が大きく変わります。

ただし、店頭ラベルには「果皮接触〇日」などと書かれていないことが多いので、判断の目安としては次のように覚えておくと便利です。

- ロゼワイン → 黒ブドウを短時間だけ皮ごと発酵(数時間〜1日程度)

- オレンジワイン → 白ブドウを皮や種ごと発酵(数日〜数週間)

つまり、ロゼは黒ブドウを軽く染めたワイン、オレンジは白ブドウをじっくり醸したワインというイメージで選ぶと、見た目に惑わされず自分好みの味を見つけやすくなります。

| 観点 | ロゼワイン | オレンジワイン |

|---|---|---|

| 主原料 | 黒ブドウ | 白ブドウ |

| 果皮との接触 | 短時間(色付けが主目的) | 中〜長時間(フェノール抽出も目的) |

| 色調 | ピンク〜サーモン | 黄金〜琥珀 |

| 渋み(タンニン) | 弱い〜ごく弱い | 軽い〜中程度 |

| 典型的な香り | 赤系果実、柑橘、花 | アプリコット、オレンジピール、紅茶、ハーブ |

| 推奨サーブ温度 | 8〜12℃ | 12〜16℃ |

| 得意な料理 | サラダ、軽い前菜、生ハム、トマト | 発酵調味料やスパイス、だし、燻製、ナッツ |

ラベルの「ブドウ品種」「Skin contact」「Maceration」「時間(○日/○週)」の記載をチェック。白ブドウ+醸し期間の明記があればオレンジの可能性が高いです。

近年は境界を遊ぶチャレンジも増え、白ブドウと黒ブドウを用いたブレンド、サンセールなどの産地でのスキンコンタクト白、ロゼ寄りのライトオレンジなども登場しています。カテゴリー名だけに頼らず、造りの具体情報(浸漬日数、容器、全房比率、SO₂添加有無など)を確認すると、狙ったキャラクターに到達しやすくなります。

オレンジ色って酸化てるの?

「色が濃い=酸化してまずい」という連想は避けたいところです。オレンジの色は果皮由来フェノールの抽出と、その後の自然な酸化重合で生じるのが基本で、これは製法に伴う“設計上の色”。一方、劣化の酸化は、開栓後の過大な酸素曝露や高温保管などで進む化学変化の総称で、酢酸エチルの刺激臭(接着剤様)や揮発酸の上昇、果実味の欠落など、感覚的な違和感の複合サインが現れます。

つまり、同じ「酸化」という語でも、設計上の微酸化(意図した熟成プロセス)と、劣化としての酸化は区別して捉える必要があります。

オレンジが比較的タフといわれる背景には、タンニンの存在があります。タンニンは抗酸化的に働き、酸化の進行を緩やかにするうえ、重合により口当たりが丸くなる方向へ向かいます。製造段階では、遊離SO₂(亜硫酸)の管理、満液度(ヘッドスペースの空気量)、温度、容器材質(ステンレスは酸素遮断、樽や壺は微量透過)などで酸化をコントロールします。

保存段階では、遮光・低温・静置・密栓が基本。開栓後は冷蔵・立てて保管し、1〜3日で楽しむのが一般的な目安ですが、抽出の強いタイプでは数日〜約1週間楽しめたとする報告も見られます(造り・条件差が大きいため個別判断が前提)。

酢のような刺激臭、過度な褐変と果実感の消失、濡れた段ボール臭(コルク臭/TCA由来)など。複合的に現れるときは飲用を控え、販売店へ相談しましょう。

技術的背景に触れると、SO₂(亜硫酸)は微生物制御と酸化抑制のためワイン製造で伝統的に用いられます。使用可否や濃度は各国の基準に従って管理され、スタイルにより添加量は異なります。オレンジではタンニンの寄与により、白ワインよりも添加量を抑えられる設計が可能な場合がありますが、最適値はブドウ健全度やpH、残糖、容器、清澄/濾過の有無など複数要因で決まります。

一次情報として、大学機関が醸造現場向けにSO₂管理の技術資料を公開しており、酸化と微生物の双方を見ながら遊離/結合のバランスを取る指針が解説されています(出典:Cornell University「Managing SO₂ during Wine Making」(英語PDF))。

冷やす?常温?飲み頃の適温とは

温度は味の“イコライザー(温度を変えることで、味のバランスを自分好みにチューニングできるもの)”です。オレンジは12〜16℃が基準帯。このレンジだと果実の甘やかさと渋みの角がバランスし、香りの層も立ち上がります。

8〜10℃まで冷やすと、酸・渋みが前面に現れてシャープな印象に(ライトな造りや暑い時季の屋外では有効)。逆に18℃近くまで上がると、アルコール感が出やすく、渋みも重く感じがちです。冷蔵庫(約4℃)から出して室温で10〜20分置くと、ちょうどよい“やや冷やしめ”に落ち着きます。ボトルの外側がうっすら結露している程度が目安です。

グラス選びも効果的です。軽めのオレンジは白用の中庸グラスで可憐さを、渋みとコクのあるタイプはボウルの大きい赤用(ボルドー/汎用)で香りの層を広げつつ、口当たりを柔らげられます。

渋みが立つと感じたら、温度を1〜2℃上げる/グラスを大きくする/空気接触を増やす(軽いスワリング)のいずれかで調整してみてください。逆に甘さがもたつくときは、温度を1〜2℃下げ、ボウルの小さなグラスで引き締めると良いでしょう。

・前菜中心/昼飲み:10〜12℃(軽やかさ優先)

・和食や家庭料理の食中:12〜14℃(汎用帯)

・スパイス・燻製・濃い味:14〜16℃(香りと骨格を活かす)

温度管理でつまずきやすいのは「冷やしすぎ」。冷蔵庫から出してすぐに飲むと、渋みが角立ちし、果実味が閉じて「まずい」と感じやすくなります。5分ごとに香りを嗅ぎ直すと、温度上昇とともに果実や紅茶、蜜蝋の層が現れていくのが分かり、最適帯を見つけやすくなります。

飲むときの保冷はワインクーラー+氷と水を半々にするのが効率的。氷だけより熱伝達が早く、狙いの温度に素早く到達できます。テーブル上では、ボトルにタオルを巻く簡易保冷でも温度上昇を緩やかにできます。

保存時は12〜16℃のセラー(なければ冷暗所)で、温度変動と光を避けるのが基本。開栓後は冷蔵・密栓・立てて保存し、味の推移を確かめながら数日内に楽しむのが安心です。

スクリューでないコルク栓は、清潔なストッパーを用いると密閉性を確保できます。香りが閉じている場合は、グラスに注いで数分待つだけでも表情が開くことが多く、過度なデキャンタージュをいきなり行う必要はありません(抽出の強いタイプでは短時間のデキャンタージュが有効な場合もあります)。もし、コルクがボロボロになってしまったときは、»ワインのコルクがボロボロで抜けない?家でも安全に抜ける3ステップの記事がとても役立ちます。

ワインオープナーがない場合は»ワイン オープナー 代用の最適解は?初心者必携ソムリエナイフ3選の記事で解決できます。ぜひ、参考にしてみてください。

料理との相性|刺身はいける?

オレンジワインは、白の爽やかさと赤のテクスチャーを併せ持つため、日常の食卓から専門店のコースまで幅広い料理に寄り添います。相性づくりの鍵は、酸・旨味・渋み・苦味・油脂・温度のバランスをとること。だしや発酵調味料、スパイス、ナッツや燻製のニュアンスと重ねると、香りや質感がシンクロしやすく、食中での満足度が高まります。

刺身については、白身魚(鯛・平目・スズキなど)が最も組み立てやすく、特に昆布締めのように旨味を増した調理や、柑橘やオリーブオイルをひと垂らししたカルパッチョにすると、オレンジのほろ苦さと紅茶様の香りがきれいに接続します。青魚は酸が強いタイプや短期醸しの軽やかなスタイルが合わせやすく、マグロやカツオのたたきはスモークや薬味の香りが橋渡しとなりやすい傾向です。

醤油の塩味と旨味はオレンジワインのタンニンを引き締める作用がある一方、わさびの辛味は香りの繊細さを覆いがちです。わさびを控えめにする、あるいは柑橘やハーブを添えると、果実とハーブのレイヤーが立ち上がり、調和が取りやすくなります。

寿司の場合は、 白身・貝・サーモン・穴子(ツメ控えめ) が相性圏で、こはだなどの酢締めは酸の輪郭が合いやすい一方、甘みの強いタレや砂糖使用量の多いシャリはバランスを崩しやすいので注意が必要です。

揚げ物では、白身魚フライや天ぷらにレモンや塩を合わせると、苦味と油脂が中和し、香りに広がりが出ます。スパイス領域では、クミン・コリアンダー・フェンネルなどのウォームスパイス、八角や花椒のビターさとオレンジのフェノールは親和性が高く、エスニックや中華の小皿でも活躍します。

| 料理カテゴリ | 具体例 | 合いやすいオレンジのスタイル | ひと言メモ |

|---|---|---|---|

| 刺身・寿司 | 白身、昆布締め、カルパッチョ | 短期醸し・ステンレス主体・軽中庸 | 柑橘やオイルを少量添えると橋渡し |

| 発酵調味料 | 味噌、醤油、酒粕、塩麹 | 中期醸し・ほのかな樽/壺要素 | 旨味と渋みの重なりで立体感 |

| スパイス | タンドリー、カレー、よだれ鶏 | アロマティック品種のブレンド | 温度14〜16℃で香りを引き出す |

| 揚げ物・燻製 | 天ぷら、フライ、スモークチキン | 中庸〜ややしっかり、軽い樽要素 | 苦味×油脂の相殺で後味すっきり |

| 野菜・ナッツ | グリル野菜、バーニャカウダ | 短期〜中期醸し、ミネラル感 | ナッツと紅茶様の香りが同調 |

刺身やだし中心の日は「短期醸し・軽中庸」、発酵やスパイスの日は「中期醸し・骨格あり」。温度は12〜16℃をレンジで微調整しましょう。

筆者

筆者避けたい組み合わせの一例も紹介しておきます。

強い甘辛ダレ、砂糖多めのシャリ、山盛りのわさびなどは渋みや苦味を過剰に感じやすく、オレンジワインの魅力が伝わりにくくなります。

ワインのペアリングについて詳しく知りたい方は、≫ ワインペアリングの完全ガイド|簡単にできるマッチングの楽しみ方も解説の記事でわかりやすく深堀りしています。

アルコール度数は?

オレンジワインのアルコール度数(ABV)は、一般的なスティルワインと同様に概ね11〜14%台になります。度数を決める一次要因は、ブドウの糖度(収穫時の熟度)と発酵の進行度合いです。

温暖産地や完熟果を用いると潜在アルコールは高くなり、冷涼産地や早摘みでは抑えめになります。スタイル面では、長めの醸し(マセラシオン)と骨格のある味わいを目指す場合に、果実成熟を十分に待つ設計が選ばれることがあり、その結果として度数が中〜やや高めに落ち着くことがあります。一方、ライトでアロマ重視の設計では、11〜12%台の軽やかなタイプも流通しています。

ラベルの度数表示は、各国の表示基準に則っており、公定の許容誤差が設定されているのが通常です。ワインの国際的な規格では、酒類表示の一般的な考え方として実測値に対する一定の許容差が認められ、国・地域の法令に基づいて運用されます。購入時は、食事やシーンとの相性(軽快に飲みたいのか、しっかりした料理に合わせたいのか)に合わせて、ボトル背面のABVや味わい表記を確認するとミスマッチを避けやすくなります。

同じABVでも、酸・糖・グリセロール・ポリフェノールのバランス、サーブ温度、グラスの形状で「軽く感じる/重く感じる」は変化します。温度を1〜2℃調整するだけでも印象は大きく変わります。

飲酒に関する健康上の留意点は、年齢・体格・体調・服薬などで異なります。適量の考え方や注意点は公的機関の情報をご確認ください(出典:厚生労働省 e-ヘルスネット「アルコール」)。

オレンジワインが有名な国はどこ?

世界的な広がりの中でも、いくつかの地域は歴史的・技術的に重要な役割を果たしています。まず語られるのがジョージア。ワイン発祥地の一つとされ、地中に埋めた壺(クヴェヴリ)で白ブドウを果皮・種・時に梗まで含めて醸し発酵させる伝統を持ちます。ジョージアワインの魅力は»ジョージアワインがまずいのは本当?理由とおいしく飲むコツを徹底解説の記事で詳しく取り上げています。

現代のオレンジワイン再評価は、イタリア北東部フリウリ・ヴェネツィア・ジューリアや国境を挟むスロベニア(ゴリシュカ・ブルダ等)の造り手たちが、土着品種を長期スキンコンタクトで仕立て直した動きが起点の一つとなりました。これがヨーロッパ各地に波及し、フランス(ロワール、アルザス、ラングドック)やスペイン、オーストリア、さらにはオーストラリアやアメリカ(カリフォルニア、オレゴン、ニューヨーク)、日本でも多様なスタイルが誕生しています。

地域ごとのキャラクターを掴むには、土着品種・容器・抽出設計を手がかりにするのが近道です。ジョージアではルカツィテリ、ムツヴァネなどをクヴェヴリで長期醸し、ナッツやドライアプリコット、紅茶様の香りとしっかりした骨格が出やすい傾向。

フリウリはリボッラ・ジャッラを中心に、壺・樽・ステンレスを組み合わせてテクスチャーを調整し、柑橘やハーブ、蜜蝋を伴う複雑味を志向します。

スロベニアはミネラルとハーブの伸びが美しく、フランスのアルザスやロワールではゲヴュルツトラミネールやピノ・グリ、ソーヴィニヨン・ブランなどでアロマの多層性が際立つ設計も多彩です。日本では山梨の甲州を用いた短〜中期醸しが広がり、だしや和食との親和性が高いスタイルが増えています。

| 国・地域 | 主な品種・容器 | 風味の傾向 | スタイルの目安 |

|---|---|---|---|

| ジョージア | ルカツィテリ、ムツヴァネ/クヴェヴリ | ドライアプリコット、ナッツ、紅茶、しっかり骨格 | 長期醸しで渋みと旨味が共存 |

| イタリア(フリウリ) | リボッラ・ジャッラ/壺・樽・ステンレス | 柑橘ピール、ハーブ、蜜蝋、テクスチャー豊か | 抽出と容器の使い分けで緻密 |

| スロベニア | レブーラ等/ステンレス+樽 | ミネラル感、ハーブ、緊張感のある余韻 | 中期醸しで伸びやかな印象 |

| フランス(ロワール、アルザス) | ソーヴィニヨンB、ゲヴュルツ、ピノ・グリ | アロマティック、スパイス、花、紅茶 | 短〜中期醸しで香り重視も多数 |

| オーストラリア/米国 | リースリング、ピノ・グリ、シャルドネ等 | 果実の明るさ、ハーブ、紅茶、クリーン | クリーンで現代的、食中適性高い |

| 日本(山梨など) | 甲州/ステンレス主体、短〜中期醸し | 柑橘、和柑橘ピール、上品な渋み | 和食やだしと合わせやすい |

力強い果実と骨格ならジョージア、緻密なテクスチャーと複雑香ならフリウリ、ミネラル重視ならスロベニア、和食となら日本の甲州醸しが入り口になりやすいです。

オレンジワインはまずいというのは誤解!本当においしいオレンジワインを探す

- オレンジワインはどこに売ってる?カルディや大手スーパー、ネットで買える

- 評判・口コミの紹介

- 初心者に絶対おすすめのオレンジワイン|国産派なら山梨産がおいしい

- よくある質問(FAQ)

- オレンジワインはまずいと勘違いされる理由の総評

オレンジワインはどこに売ってる?カルディや大手スーパー、ネットで買える

取り扱いはこの数年で目に見えて広がり、街中のカルディや一部の大手スーパーでも季節棚や新商品コーナーで見かける機会が増えました。ただし店頭では、在庫スペースや仕入れロットの関係で銘柄とスタイルの選択肢が限られやすいのが実情です。

とくにオレンジワインは醸しの長さや容器(ステンレス、樽、アンフォラ=素焼き壺)で味わいの幅が大きく変わるため、ラベルを見ただけでは「軽やか系か、しっかり系か」の判断がつきにくいことがあります。店頭で選ぶ場合は、ラベルの裏面に醸し(スキンコンタクト)期間、使用品種、容器の記載があるかを確認し、あればそれを目安にしましょう。記載がなければ、色の濃さとアルコール度数(ABV)、生産地の傾向から手がかりを得るのが現実的です。

一方でネット購入は、商品の比較と情報量の点で優位です。ショップページには抽出強度の説明、造り手メモ、料理ペアリングの提案、さらには複数年のヴィンテージ違いの在庫などがまとまっており、目的に合う1本を選びやすくなります。

レビュー(星評価やテキスト)も参照でき、温度や合わせた料理、飲み頃のタイミングなど、店頭では得づらいヒントが集まります。配送面でも、夏季のクール便指定や立て置き梱包など、ワイン向けの取り扱いに慣れた店舗を選べばコンディション管理の不安は抑えられます。

初めてオレンジワインを試す方は、複数本をセット化した「飲み比べ」や、軽め・中庸・しっかりの3レンジを揃えたセレクトから入ると、好みの方向性が早く見えてきます。私のおすすめは後述にて紹介しています。

| 購入チャネル | メリット | 留意点 | 向いている人 |

|---|---|---|---|

| カルディ・大手スーパー | 即日入手、価格を実見、店員に相談可 | 銘柄数が少なめ、情報量が限られる | まず一本だけ試したい、急ぎで必要 |

| 専門酒販の実店舗 | 提案力が高い、保管環境が整う | 近隣に店舗がない地域もある | 相談しながら選びたい、記念日等 |

| オンラインショップ | 情報が豊富、比較しやすい、在庫が広い | 配送日数、夏季はクール便指定が安心 | タイプ別にじっくり選びたい、飲み比べ |

到着後は直射日光を避け、18℃以下の冷暗所またはワインセラーへ。高温期はクール便指定、受け取り後は落ち着かせてから開栓すると香りが安定しやすくなります。

評判・口コミの紹介

オレンジワインの評判や口コミをご紹介します。実際にオレンジワインを購入するなら、銘柄も参考にしてみてください。

初心者に絶対おすすめのオレンジワイン|国産派なら山梨産がおいしい

最初の入門としては、軽やかでクリーン、短期〜中期醸しのスタイルが扱いやすいです。香りは明るく、渋みは穏やか、食中での守備範囲が広いからです。ここでは「入門」「国産」「本格」の三つの軸で具体例を整理します。

国産派に向けては、山梨の甲州を原料にした醸しタイプを推します。甲州は和柑橘や白い花のニュアンス、穏やかな酸と上品な渋みが特徴で、だし・醤油・味噌など和の要素と親和性が高く、日本の食卓で取り回しが良いからです。

甲州のワインが気になる方は、他にも»グランメゾン東京の白ワイン「ブリーズ」はどんな味?どこで買える?の記事でも甲州ワインを取り上げています。

| タイプ | 選び方の要点 | 香り・味の傾向 | 合わせやすい料理 | 温度・グラス |

|---|---|---|---|---|

| 入門(海外) | 短期醸し、ステンレス主体、ABV 12〜13% | 柑橘ピール、アプリコット、軽い紅茶様 | 前菜、カルパッチョ、塩唐揚げ、天ぷら | 12〜14℃、中庸〜やや大ぶりの白/汎用グラス |

| 国産(山梨・甲州) | 短〜中期醸し、清潔な造り、濁りは控えめ | 和柑橘、白い花、穏やかな渋みと苦味 | 刺身(白身・昆布締め)、煮物、焼き鳥(塩) | 12〜15℃、汎用/赤用小ぶりで香りを広げる |

| 本格(ジョージア等) | 中〜長期醸し、アンフォラや樽の要素 | ドライフルーツ、ナッツ、紅茶、しっかり骨格 | スパイス、燻製、味噌・醤油系のコク料理 | 14〜16℃、赤用グラスで層を拾う |

銘柄名で選ぶ場合は、ショップの解説で醸し期間・容器・アロマのキーワードを確認し、食卓の頻度が高い料理に合うタイプを優先しましょう。

迷ったときは、まず国産の山梨(甲州)ワインから始めるのがおすすめです。

日本の食卓や和食との相性を考えて造られているため、塩味・旨味・出汁のニュアンスに自然に寄り添ってくれます。酸味がやさしく、香りも穏やかで「オレンジワインが初めて」という方でも安心して楽しめる一本が多いのも魅力です。

私のおすすめワインはこちらです。

\口コミで人気No.1の甲州オレンジワイン/

シャトーマルス 甲州 オランジュ・グリを飲んだ方の口コミでも、好評価です。

入門段階では、山梨産の短期〜中期醸しタイプを選ぶと、スタイルの基準をつくりやすく、その後に海外産のしっかり系へステップアップする際も違いを感じ取りやすくなります。価格帯の目安は入門〜国産が2,000〜3,500円前後、本格派は3,500円〜が相場です。ネットショップでは詳細な醸造情報やレビューが豊富に掲載されているため、比較検討しやすく、初回購入でもハズレを引きにくいのが大きな利点です。

私がおすすめするオレンジワインは「シャトーマルス 甲州 オランジュ・グリ」です。甲州由来の和柑橘や白い花の香りに、醸し由来のほのかな渋みと紅茶様のニュアンスが重なり、だし・醤油・味噌・天ぷら・白身の刺身など日常の和食にすっと馴染みます。抽出は穏やかで、温度12〜14℃に合わせると果実と渋みのバランスが整い、オレンジワインの「おいしい立ち位置」をつかみやすい設計です。

まずはこの1本でオレンジワインの基準を作り、次にジョージアやフリウリの骨格あるタイプに挑戦すると、香り・渋み・テクスチャーの差がクリアに体感できます。

ジョージアワインについては、»ジョージアワインがまずいのは本当?理由とおいしく飲むコツを徹底解説の記事でわかりやすくご紹介しています。

- 甲州×短〜中期醸しで入門に最適、香りと渋みのバランスが良い

- 和食との相性が広く、食卓で使い回しやすい

- 日本人の舌に馴染みやすい

逆に「シャトーマルス 甲州 オランジュ・グリ」をおすすめしない場合もあります。

「シャトーマルス 甲州 オランジュ・グリ」をおすすめしないケース

- 濃く重い渋みや長期醸しの強い個性を最初から求める方

- 香りよりも「果実の甘さ」を強く感じたい方(辛口寄りの設計です)

- 白ワイン並みの超クリア外観を重視する方(軽い醸しの色味・質感が出ます)

国産以外のオレンジワインを飲みたい方におすすめのワイン

もし、国産以外で選びたい方は、入門編として「ルナリア・マルヴァジア」は個人的にもおすすめします。非常に飲みやすいオレンジワインです。オレンジワインのポテンシャルを鮮明に感じ取れて、私はこのルナリア・マルヴァジアオレンジワインが好きになりました。

よくある質問(FAQ)

オレンジワインはまずいと勘違いされる理由の総評

- まずいと感じやすい要因は渋みと香りの個性への不慣れ

- 適温は12〜16℃で冷やし過ぎは香りを閉じやすい

- 食中で真価が出るため単体飲みだけで判断しない

- 見た目はロゼに近いが製法と味の芯は全く別物

- 琥珀色は醸し由来の抽出で酸化劣化と区別して考える

- 最初は短期〜中期醸しの軽中庸タイプが扱いやすい

- 刺身は白身や昆布締めに柑橘やオイルを添えると合う

- アルコール度数は多くが11〜14%台の一般的な範囲

- 代表的な産地はジョージアとフリウリとスロベニア

- カルディや大手スーパーで入手性が近年向上している

- ネット購入は醸し期間や容器など情報比較が容易

- 口コミは温度や料理条件で評価が反転しうる特性

- 国産派は山梨の甲州の醸しが和食と抜群に馴染む

- 写真映えと会話性が高く食卓の体験価値を高める

- 結論は選び方と飲み方次第でおいしさが際立つ

ここまでお読みいただきありがとうございます。オレンジワインは、選び方と飲み方のポイントさえ押さえれば、とても頼もしい食中の味方になります。気になる銘柄は比較しやすいネットでチェックし、食卓に合う一本から気軽に試してみてくださいね。楽しい一杯になりますように。

\口コミで人気No.1の甲州オレンジワイン/